【瀬戸内】離島の「文化」に40年、総額数百億円を投資したら…何が起こった?

過疎化という日本の地域が背負った宿命に、アートの力で抗おうとしている場所がある。その地では移住者によって人口はほぼ横ばいに推移し、最近では県内で唯一地価が上昇しているという。瀬戸内にある人口約3000人のアートの島と言えば、もうお分かりだろう。香川県、直島である。

数十年前まで金属の製錬所と水産業で成り立っていた直島は、現在では世界各国から人々が訪れる有数の観光地になった。そして直島からはじまったアートカルチャーは瀬戸内エリア広域へ拡散し、瀬戸内ブランドは地域経済に多大な影響をもたらしている。

これらのきっかけは、福武書店(現:ベネッセホールディングス)による直島開発に端を発する。「進研ゼミ」をはじめとする教育事業を柱にするベネッセは、なぜ直島をアートの島にしようとしたのか、そしてなぜ今も瀬戸内で文化事業を続けるのか、取材した。

直島開発の目的は「ベネッセ(よく生きる)」な地域づくり

直島開発は福武書店(現・ベネッセホールディングス)の創業者・福武哲彦氏と当時の直島町長・三宅親連氏の約束からはじまる。

晩年、瀬戸内の島に子どもたちが集う場を作りたいと考えていた哲彦氏と島の南部を文化エリアにすることを計画していた三宅氏。2人の思惑が一致したことにより、1985年、直島開発の約束が交わされたという。

その後、急逝した哲彦氏の後を継いで代表になった福武總一郎氏は、哲彦氏の悲願だった子どものためのキャンプ場を開設。そして1992年、美術館とホテルが一体になったベネッセハウス ミュージアムを開館した。

福武書店では、總一郎氏に代替わりした頃から「ベネッセ」という理念を掲げはじめている。ベネッセとはラテン語に由来する造語で「よく生きる」の意。近年よく聞かれる「ウェルビーイング」とほぼ同義だ。そして1995年には、現在のベネッセコーポレーションへと社名変更した。

べネッセという現在の社名の由来と直島での活動は無関係ではない。ベネッセアートサイト直島※で10年以上瀬戸内の文化事業に携わってきた塩田基氏は、直島を「『よく生きる』を考える場所」と話す。

※ベネッセアートサイト直島 :株式会社ベネッセホールディングスと公益財団法人 福武財団による直島、豊島、犬島を舞台としたアートと建築による地域活動の総称

「直島はアートの島と言われますが、アート自体が私たちの最終的な目的ではありません。

直島の近隣にあり、瀬戸内芸術祭の会場にもなっている犬島と豊島では当時、重大な環境破壊が行われていたのです。犬島では製錬所から排出された有毒ガスによって、山の自然が壊されていました。また、豊島は日本最大級の産業廃棄物の不法投事件が起こった場所です。

私たちは、島々にアートを持ち込むことで、『よく生きる』を考える場所にしようと活動を始めました。そして私たちが目指しているのはアートの力で地域を再生することなのです」(塩田氏)

なぜベネッセは閑古鳥が鳴くアートの島に投資を続けたのか?

世界初のアートホテルだったベネッセハウス ミュージアムだが、閑古鳥が鳴く時期が続いたという。今では「リトリート」「チルアウト」など、直島での体験を形容するのは難しくないが、1990年代当時はなかなかその魅力が理解されなかった。

そんな状況下でもベネッセによる直島でのアート事業は継続された。当時からはじまり、今も直島のアートを特徴づけている取り組みが2つある。

1つはサイトスペシフィック・ワーク。直島と言えば、草間彌生氏による大きな水玉模様の屋外作品《南瓜》を思い浮かべる人も多いだろう。

宮浦港に置かれ、瀬戸内の静かな海と島々を背景にする「赤かぼちゃ※」のように、その場の特性を踏まえて制作した作品を展示するのが、サイトスペシフィック・ワークの特長だ。直島にはミュージアム内外にサイトスペシフィック・ワークが置かれている。

※赤かぼちゃは直島で開催された「スタンダード展」の展示作品を直島へ寄贈した作品

もう1つはコミッション・ワーク。作品を購入するのではなく、アーティストが島に滞在し、島の歴史・文化・生活などを踏まえて作品を制作する。

1998年に開始した「家プロジェクト」はコミッション・ワークの最たる例だ。直島町から相談を受けたベネッセは、アートを活用した古民家の修復保存を開始した。

第一弾となった築200年の古民家「角屋」は、アーティストの宮島達男が制作し、家屋内にプールを設置、水中に125個のデジタルカウンターを置いた。それぞれのデジタルカウンターが数字を刻むスピードは125名の島民に委ねられ、デジタルカウンターは今もそれぞれの島民のペースで、数字を刻み続けている。

その後も家プロジェクトは続き、大竹伸朗氏による「はいしゃ」など6軒の古民家などがアートスペースとして公開されている。

2000年代に入り、直島での取り組みは、徐々に国内外から認知・評価されるようになる。2000年には「コンデナスト・トラベラー」というアメリカの旅行誌で「次に見るべき世界の7つの地」(英:Next Seven Wonders)として紹介されるなど、海外からの注目も集めはじめる。

ベネッセハウス ミュージアムの開館当初は見向きもされなかったアート開発を継続したのは、福武總一郎氏の信念によるところも大きい。

「福武總一郎は『経済は文化のしもべ』という言葉を強調しています。経済活動は人を豊かにする一方で、行き過ぎれば自然の豊かさや人の心の豊かさを脅かしてしまいます。福武自身、若い頃に東京に住んでいたのですが、刺激も興奮もあったが幸せそうな人は少なかったと感じていたそうです。

経済活動で得た富を、経済ではなく文化に投資する。それが、人々が『よく生きる』ために重要だと考えているのです」(塩田氏)

瀬戸内芸術祭は「おらが島のショーウィンドウ」

2000年代に入っても、地中美術館、大竹伸朗氏による入浴できる美術施設「直島銭湯『I♥︎湯』(アイラブユ)」、李禹煥 (リ ウファン)美術館など、ベネッセアートサイト直島による直島のアート開発は続けられた。

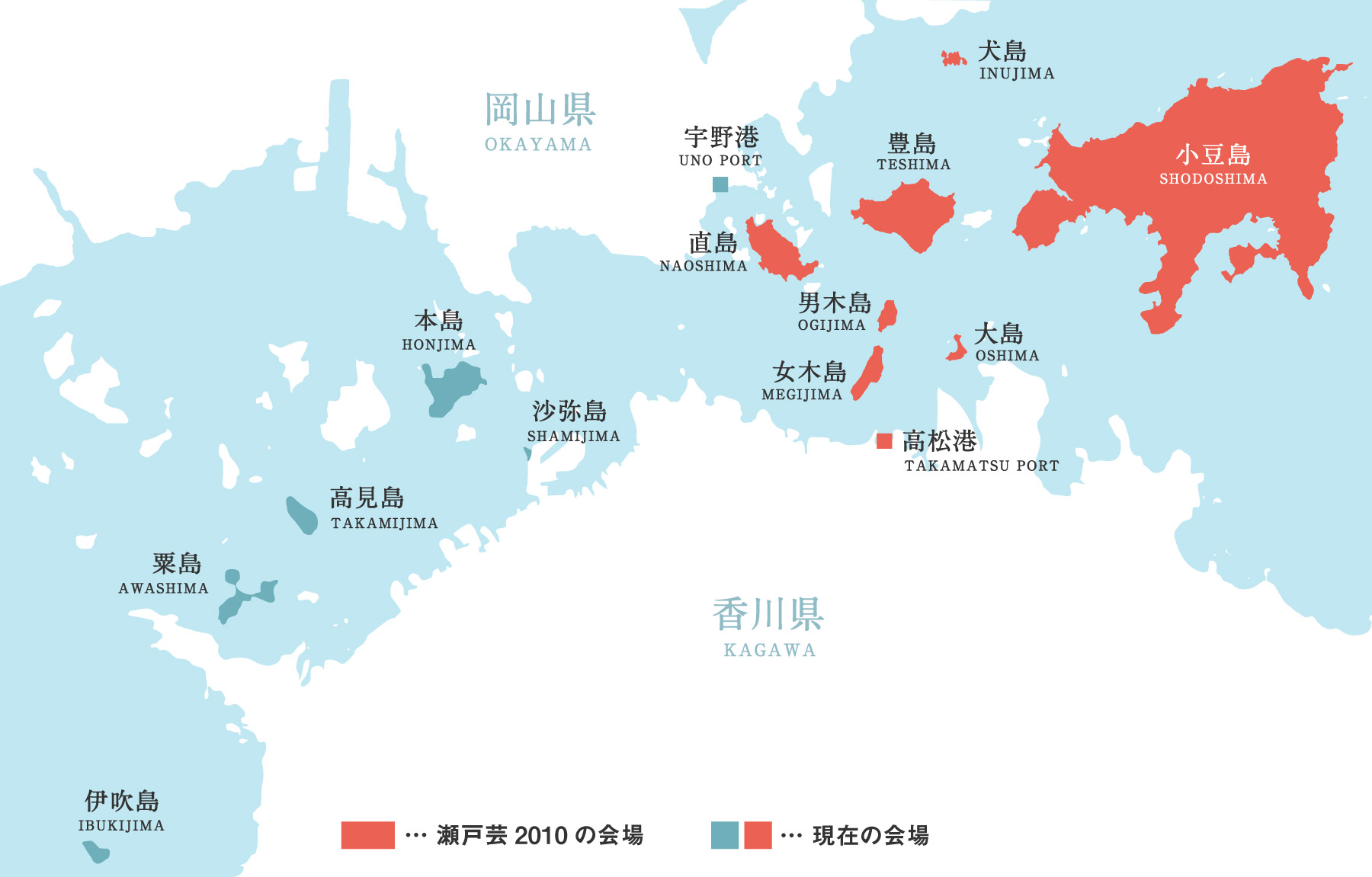

ベネッセが直島で耕し、実りはじめた文化の種。それが瀬戸内広域に広げるきっかけになったのが、2010年に開催された「瀬戸内国際芸術祭」(以下、「瀬戸芸」)だ。

瀬戸芸を主催する瀬戸内国際芸術祭実行員会では、第一回から現在まで総合プロデューサーに福武總一郎氏、総合ディレクターに北川フラム氏、そして会長には香川県知事が名を連ねる。

2006年に直島で「STANDARD2」という後の瀬戸芸に繋がるアートフェスティバルを開催した福武氏は、それを瀬戸内の他の島にも広げた活動にするため、当時の香川県知事を訪ねた。

現・香川県瀬戸内国際芸術祭推進課の今瀧哲之氏は当時福武氏によって持ち込まれた瀬戸芸の構想を見て、「これが実現できれば世の中があっと言うものになる」と感じたという。

「当時はまだバブル崩壊後の時代で、瀬戸内に何のブランド力もありませんでした。ベネッセの直島での活動が素晴らしいのはアートで瀬戸内の素晴らしさにもスポットライトを当てている点です。直島を中心として瀬戸内の島々を舞台にする瀬戸芸が開催されれば、さらに瀬戸内の魅力が伝わり、瀬戸内の再評価に繋がると思いました」(今瀧氏)

瀬戸芸の企画・資金はベネッセがサポートし、アートディレクションは北川氏が担当。香川県はプロジェクト全体のマネジメントや資金のほか、瀬戸内の島々に芸術祭への参加を呼びかけた。

前例のないことに各方面から当初反対の声もあがったが、救いだったのはすでに直島という先行モデルがあったことだ。瀬戸芸の実現にあたっては直島とそれを長年支えてきたベネッセの存在が欠かすことができなかった。

「直島という核になる場所がすでに数百億円の投資をかけてできあがっていたのは、非常に大きな役割を果たしていたと思います。そういった意味では、ベネッセの活動やアート施設なしでは瀬戸芸は成し得なかったでしょう。

またそれを支える存在として香川県が協働したことも大きいと思います。香川県は、人口90万人余りの全国的にも大きい県ではありませんが、それでも予算規模は4,000~5,000億円とそれなりの上場企業と同程度の規模でもあり、一般的な市町村よりも大きな支援が可能になります」(今瀧氏)

瀬戸芸は想像以上の成果を収めた。「アートと海を巡る百日間の冒険」と題した第一回開催では、離島を船で巡りながらアートを鑑賞するという非日常な体験を多くの新聞、雑誌、テレビ等が報道し、来場者がそこでの衝撃的な体験を口コミで語ることでまた新たな来場者を呼び込んだ。

来場者数は当初見込んでいた50~60万人を大幅に越え、約93万8千人にのぼり、週末には高松港から会場となる島々に向かうため4,000~5,000人が列を成すこともあったという。日本銀行高松支店の試算によると、第一回瀬戸芸の経済効果は推計111億円。これも開催前に試算していた約50億円を大幅に上回った。

瀬戸芸はその後も3年おきに開催され、その影響力を増していった。2013年の経済効果は132億円、2016年は139億円、2019年は180億円、2022年もコロナ禍に関わらず103億円と推計されている。

また瀬戸芸は開催期間中の経済活性化のみならず、瀬戸内エリアの恒常的な地域活性にも寄与している。

「地域振興の最大のテーマは社会を維持していくために、どうやって人口を確保していくか。瀬戸芸の影響としてわかりやすいのは島への移住です。直島はほぼ人口減少が止まっていますし、小豆島は毎年約300人が移住しています。男木島は約130人の島民のうち約50人が移住者で、それにより小中学校・保育所が再開されました」(今瀧氏)

瀬戸芸が地域活性に寄与した背景には、直島と同じく「サイトスペシフィック・ワーク」「コミッション・ワーク」によって生み出されたアートが、会場となった島の魅力のプレゼンテーションになっている。

「スポーツの大会や音楽フェスのように、短期的な経済効果を生み出すイベントは他にもあります。また、世界にはさまざまなアートフェスティバルやアートフェアもあります。

それらと瀬戸芸の違いは、地域の固有性をテーマにしている点です。アート作品を見るために来場すると、その土地の景色、風土、暮らしを深く知ることができる。作品に感動することと、その土地への評価がストレートにつながるように設計されているのです。

瀬戸芸は言ってみれば、“おらが島のショーウィンドウ”なんです」(今瀧氏)

世界に視野を広げれば、テクノロジーによっては急速な経済発展を遂げている都市が存在する。そのなかで日本の地域がどのように自分たちの地域をプレゼンテーションしていくのか。今瀧氏は「文化力」をキーワードとして挙げる。

「香川県のような規模の自治体がアメリカや中国の都市とテクノロジーで競争するのは無理があります。しかし、現代アートのように社会の成熟度が問われる領域であれば日本の地方にもアドバンテージがある。

現代では、人が実際にその場所に行こうとする最大の原動力になるのは文化力だと思っています。その地域の文化にどれほどの魅力と深みがあるか、そこを磨いていくことが、地域の生き残りのポイントになっていくのではないでしょうか」(今瀧氏)

アートの先にある、島への移住と暮らし

現在、直島は移住先として“超”がつく人気銘柄になっている。島内にあった空き家は軒並み移住者によって埋まり、空き家バンクは紹介できる物件のない状態が続いている。また離島であるにも関わらず、ここ数年、直島町の地価は上昇している。

都内の写真館で約15年間カメラマンをしていた岩田耕平氏は、2023年に直島へ移住を果たした。

40歳を目前にしたタイミングで改めて自身の身の振り方を思案し、知人の僧侶の勧めで四国のお遍路旅に出たのがきっかけだった。その道中、すでに直島に移住していた人物からInstagramのDMで「直島に遊びに来ませんか」と誘いを受けた。予定を変更して、直島へ出向くと、そこには美しい海と豊かな自然があった。

「岩田さんも移住しませんか?」と勧められピンと来た岩田氏は、改めて2022年の瀬戸内芸術祭のタイミングに家探しを兼ねて直島を訪れることにした。

「ベネッセが『よく生きる』というテーマで活動されていますが、僕が直島を好きになったのは、内省に向いていると感じたからなんです。アートを見に行くとそこには説明もなくて、それぞれに解釈が委ねられている。アートを鑑賞している人を観察していると本当にいろいろな反応をしているんです」(岩田氏)

縁あって元々は会社の寮として使われていたという宮浦港の近くの庭付き一軒家が見つかった岩田氏。移住後は島の活性化を目的とした地域住民と移住者の集まり「直島塾」にも積極的に参加している。

現在は「内省に向いている」という土地柄を活かして「泊まれる写真館」の開業を準備中だ。(3/28 OPEN)

「一人旅で直島を訪れる方も多くいらっしゃいます。そういう方はアートを見ていろいろなことを感じているけれど、それを話す相手がいないんですよね。そういう方たちに自分を見つめ直す場所として利用してもらいたいと思っています。日本人旅行客、外国人旅行客、そして僕の三者で交流できる、そんな団らんの場が作れたら良いですね」(岩田氏)

100日間の芸術祭より1000日間の日常

1985年に福武書店(当時)と直島町で約束が交わされてから、約40年が経つ。現在、瀬戸内の島々には世界各国から観光客が訪れ、移住希望者も後を絶たない。そしてまた、2025年には瀬戸内芸術祭が開催される予定だ。

2014年に「まち・ひと・しごと創生法」が施行され、“地方創生ブーム”が起こったのが約10年前。このタイミングで日本各地にさまざまな地域活性化の種が撒かれた。これから芽が出るケースもあれば、途中で水やりを止めたケースもあるだろう。

現在の直島及び瀬戸内の島々の姿は、そこからさらに30年間継続した結果である。

ベネッセアートサイト直島の塩田氏は、地域活性化について、長期的に取り組むことの重要性を強調する。

「企業はどうしても短期的なKPIで物事を判断してしまいがちです。新規事業も数年赤字が続けば、撤退の判断をしなければなりません。しかし、私たちは直島に長期でコミットすることを前提に取り組んできました。

行政も企業も、数年経てば組織が変わり、人も入れ替わります。それでも活動を継続するには長期的なビジョンが必要です。

瀬戸内芸術祭に関しても、ディレクターを務める北川フラムさんが『100日間の芸術祭より1000日間の日常』とおっしゃいます。いわゆる『ハレ』より『ケ』。芸術祭に多くの人に訪れてもらうだけでなく、それを継続的な地域の活性化につなげていかなくてはなりません。

また、現在私が瀬戸内芸術祭の渉外担当として企業の皆さんとお話していくなかでも、ただイベントに協賛していただくだけでなく、継続的に瀬戸内の島々と関わっていただけるように共創の取り組みを推進しているところです」(塩田氏)

ベネッセが長期にわたり直島及び瀬戸内の島で活動するなかで、世相も徐々に変わっていった。現在はサステナビリティをはじめとする企業の非財務情報が重視され、企業は社会的価値を厳しく問われる時代になった。結果的に「よく生きる」を掲げた福武總一郎氏の思想に、時代が追いついてきた側面もある。

ベネッセ社内で、直島は「よく生きる」を体現する、北極星のような存在でもあるという。

「ベネッセは理念ドリブンな企業ですが、それでも社員数が2万人以上の規模になり、そこへのコミットも人それぞれになってしまう部分があります。そのなかで、最近は社員が直島に訪れる機会を積極的に設けるようにしています。

事業環境が変わり、経営者が変わり、ベネッセにもさまざまな変化がありました。そのなかで『よく生きる』の拠り所として直島が存在しているのは、非常に大きな意味があると考えています」(塩田氏)

(文:野垣映二 写真:小池大介)