長門湯本の行政と事業者は、なぜ再生に向けて「公民連携」を実現できた?

長年、宿泊者が減っていた長門湯本温泉郷。人気温泉地TOP10入りを目指して「長門湯本みらいプロジェクト」を発足し、行政と地元事業者が公民連携でまちづくりに取り込んだ結果、街は様変わりした。多くの地元事業者にとって、当初は他人事のようだったという温泉街の再生。何がきっかけで長門湯本は1つになったのか。関係者への取材から紐解いていく。

長門湯本温泉郷、復活を支えた「公民連携」

山口県北部の山間にある約600年の歴史を有する温泉郷・長門湯本。桜の開花を目前に控えた2023年3月20日、この小さな温泉街で毎年恒例となる「川床開き」が行われた。

春には桜を夏には蛍を鑑賞することもできるという音信(おとずれ)川に、計4ヵ所設置された川床。一部の川床では、地元旅館である大谷山荘、星野リゾート 界、玉仙閣のテラス席として、各旅館が用意した特別メニューを堪能できる。

この川床の設置、ただ勝手に木材を組んでしまえば良いというものではない。公共の河川と道路を占用することになるのに加え、河川は山口県、道路は長門市と、管理者も異なる。さらには商売敵のはずの複数の地元旅館が川床を利用するとなれば、その調整は難易度の高いものになるのが一般的だ。

しかしこの日、地元旅館、まちづくり会社、行政の関係者が一堂に会した川床開きでは、終始リラックスした空気が流れ、関係者の間には「仲間」としての連帯が感じられる。

この地元事業者同士、そして行政が一体となり実現した「公民連携」。実はこれこそが衰退の一途を辿っていた長門湯本温泉郷の再生の狼煙となったのだ。

創業150年の老舗旅館が破産。地元に危機感が生まれる

「オソト天国」というコンセプトのもとに「そぞろ歩き」できるように設計された長門湯本の温泉街には、平日にも関わらず若年層のカップルやファミリーの姿をあちこちで見かけることができる。

温泉街には街のシンボルである立ち寄り湯「恩湯(おんとう)」のほか、竹林に彩られた階段、古い建物を改装したブリュワリーやカフェなど、古きと新しきが調和した景観が広がる。これらはすべて公民連携で推進された「長門湯本みらいプロジェクト」をきっかけに生まれたものだ。

公衆浴場の恩湯、食堂、広場、竹やぶの階段などがリニューアルした

プロジェクトがはじまる以前、長門湯本の景色は今とはまったく異なるものだった。

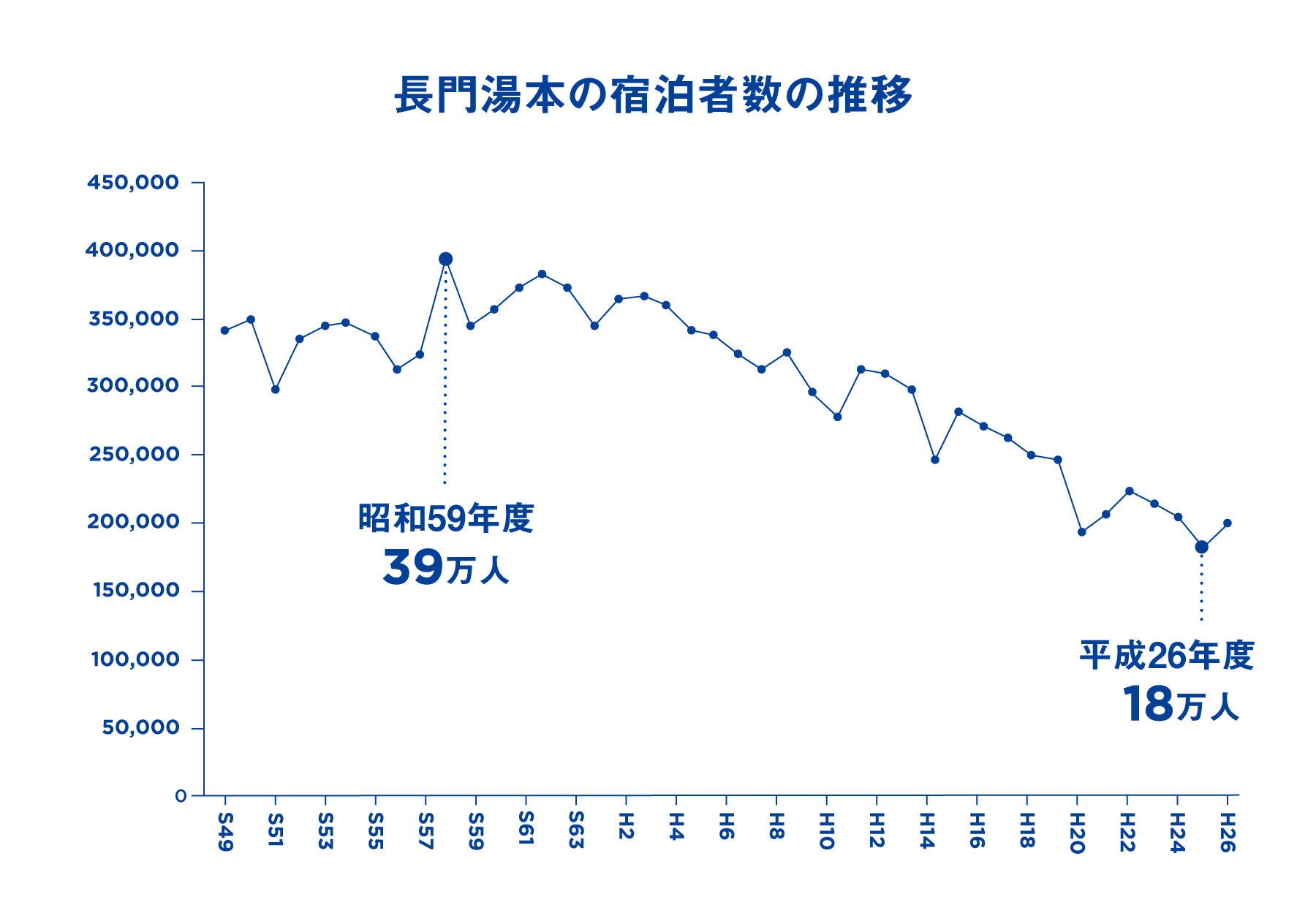

長門湯本温泉郷が最盛期を迎えていたのは昭和後期。多くの団体旅行客で街は賑わい、1984年には過去最高の年間39万人が長門湯本に宿泊した。しかし、そこから徐々に観光客は減少。2014年には宿泊者数は年間18万人と半減した。

明治14年創業の長門湯本の旅館「大谷山荘」の代表取締役社長・大谷和弘氏は「地元に危機感が生まれた」きっかけがあったと語る。

「私が子どもの頃はまだ町内会でも旅行ツアーが企画されたりしていて、団体旅行が盛んだったんですよ。ピーク時は長門湯本にも大型バスがひっきりなしに到着している状況だったそうです。

しかし、インターネットの時代を迎え、個々のスタイルが発揮しやすい時代となり、旅行も団体から個人に変化していくんですよね。そこで旅館も長門湯本の街も変わらなくてはいけなくなった。

そのような時代背景の中、創業150年の歴史があった老舗旅館が廃業してしまうという大変ショッキングな出来事が起こりました。地元に危機感が生まれたのはそれがきっかけでした」(大谷氏)

2014年、江戸時代から150年続いた老舗旅館「白木屋グランドホテル」が破産。温泉街の中心にあった老舗旅館が公費で解体され更地になっていく様子は、長門湯本温泉の行く末を示す光景として、明日は我が身と、地元住民たちの目に焼き付いた。

長門湯本を人気温泉地TOP10に

まず動いたのは行政だった。長門市の前市長・大西倉雄氏が白木屋グランドホテルの跡地に星野リゾートの誘致を目論んだのだ。

しかし、冷静に考えれば当時の長門湯本は衰退している最中の温泉街。星野リゾートにとって、すぐに首を縦にふれる依頼ではない。

「大西前市長から弊社の星野に依頼があり、『一度考えさせて欲しい』と回答したと聞いています。出店をすれば、星野リゾートにはお客様がいらっしゃるかもしれない。でも、それだけでは温泉街全体の活性化にはつながらず、いずれ私たち自身も苦しくなっていきます」(幾竹氏)

星野佳路氏は出店する条件として、大西前市長にある提案をした。それが、長門湯本温泉郷を再生する街づくりの「マスタープラン」だった。

「地域が活性化しない限りは、星野リゾートも持続的に営業していくことができません。ただそこで長門湯本に可能性を見出すことはできたのは、おそらく大西前市長をはじめとする長門市の皆さんの温泉街再生への情熱を感じたからなのだと思います。

今となっては星野リゾートとして地域創生を推進させていただく事例も増えました。しかしこの当時はまだ、街の再生からご一緒させていただくのは星野リゾートにとっても初めての試みでした」(幾竹氏)

2016年1月、長門市は正式にマスタープラン策定業務を星野リゾートに委託。そこから、星野リゾートの草案を元に、長門市が長門湯本再生のためのマスタープランをまとめていった。

当時、長門市側でマスタープランの策定をリードした職員がいた。経済産業省から地方創生人材支援制度で長門市へ派遣されていた経済観光部長(当時)の木村隼人氏だ。

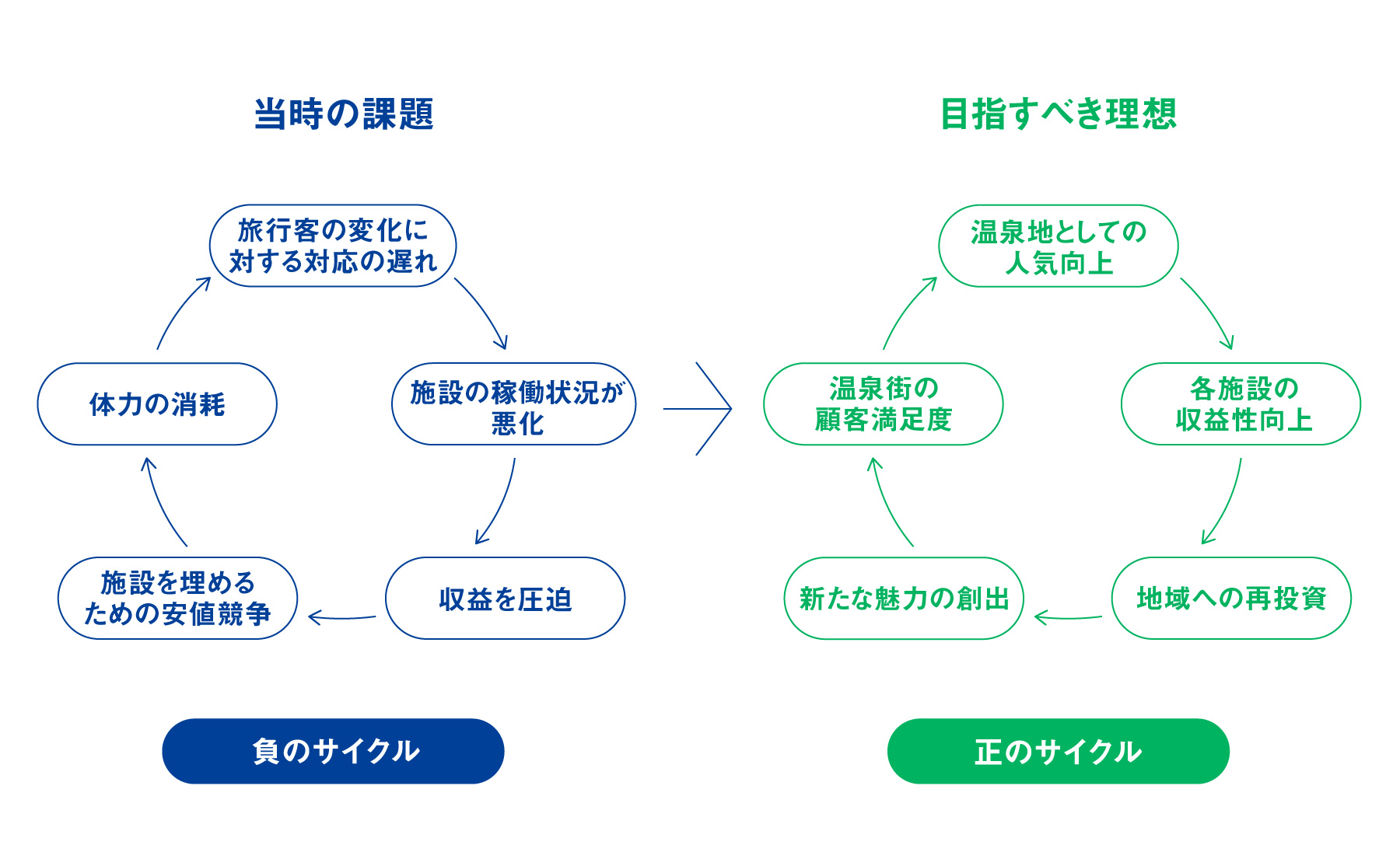

「団体から個人へ旅行のトレンドが変化していくなかで、旅館の施設は依然として団体客向けの大部屋や宴会場などが据え置かれたまま。それにより施設の稼働状況が悪化して収益を圧迫、安値競争に巻き込まれ、また個人客への対応が遅れる。負のサイクルに陥っていました。

それを長門湯本の街を人気温泉地にすることで、各施設の収益も上げ、地域への再投資を可能にする正のサイクルに変えていこうというのがマスタープランの基本的な考え方でした」(木村氏)

長門湯本の街全体の価値を向上させることで、各旅館の価値も向上させていく。その目標としてマスタープランの中では「人気温泉地ランキングのトップ10に入る」ことが掲げられた。ちなみに当時の観光経済新聞社によるランキングでは、長門湯本温泉は全国86位だった。

「トップ10に入るプランを描くために、まず人気温泉地の分析をしました。そうすると3つのパターンがあることがわかったんです。

ひとつは、圧倒的な自然資源に恵まれているパターン。草津温泉の湯畑のように圧倒的な湯量があるようなケースです。

もうひとつは歴史です。白川郷や『坊っちゃん』の舞台になった道後温泉が当てはまります。でもこの2つは後からどうしようもないですよね。

最後が、有馬温泉、黒川温泉のように魅力的な温泉街があること。外湯があったり、ゆっくり休める場所があったり。長門湯本温泉が目指すべきはここだと考えました」(木村氏)

マスタープランではさらに長門湯本温泉が魅力的な温泉街になるための6つの要素を抽出。『外湯』『食べ歩き』『文化体験』『回遊性』『絵になる場所』『休む佇む空間』。マスタープランの中ではこれらを落とし込んだランドスケープデザインも盛り込まれた。現在、長門湯本温泉にある、川床も竹林の階段もマスタープランの中ですでに描かれていたものだ。

写真提供:長門市役所

写真提供:長門市役所

016年4月には、「星野リゾート 界」の長門進出の事業実施協定を締結。同年8月にマスタープランの策定が完了し、プランの実現に向けた「長門湯本みらいプロジェクト」がはじまった。

箱物行政にしないために。民設民営でプロジェクトを推進

ここから長門湯本の地元事業者が立ち上がって──と言いたいところだが、現実はそこまで簡単ではない。木村氏はこの当時はまだ地元には「行政と星野リゾートがなんとかしてくれる」という他力本願の空気があったと語る。

木村氏とともにマスタープランの策定にあたった長門市職員の松岡裕史氏は、当時のことを次のように語る。

「地元の意見を取り入れなくてはいけないので、マスタープラン策定時には50名ほどの住民を呼んで星野リゾートのスタッフさんと聞き取りを行いました。

プランを住民の皆さんに報告する機会も2回ほど設け、星野代表自らプレゼンテーションをしていただきました。

そのおかげか反対意見もあがらなかったのですが、ある意味『何も言えない』『任せてれば大丈夫』と考えてられていた可能性もあるのかな、と」(松岡氏)

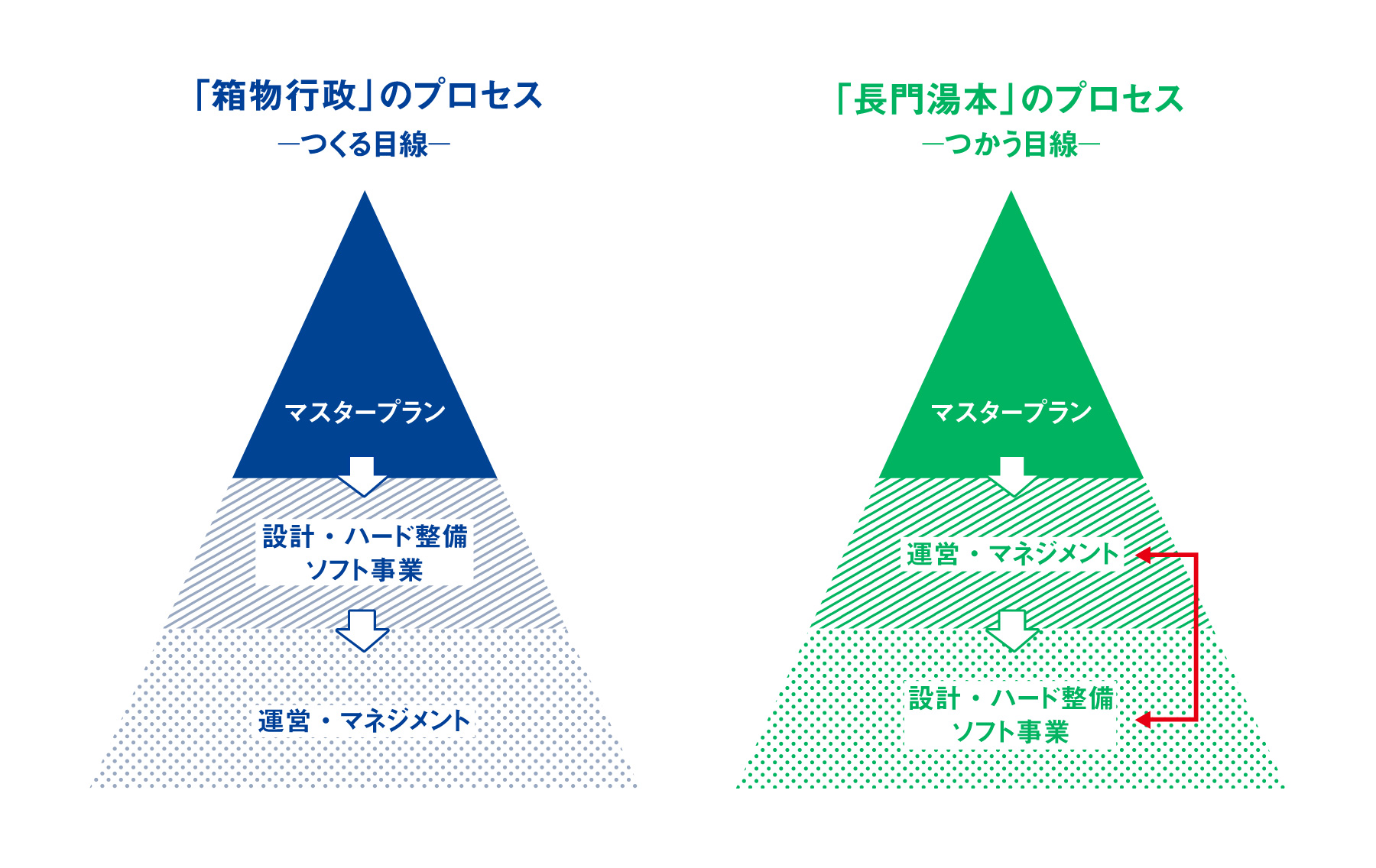

木村氏と松岡氏は、「長門湯本みらいプロジェクト」を推進していくにあたって、ある決め事をしていた。それは今回のプロジェクトでは行政は環境整備に徹し、事業は原則「民設民営」で進めていくということ。

「星野さんから素晴らしいプランをいただいて、とても盛り上がった。住民の皆さんからも早く実現して欲しいという声をいただいていました。

行政の立場としては、そのプラン通りに公設公営で進めていくことは決してできないことではありません。ただそういう進め方をした結果、つくることに重きを置いて、運営が二の次にされてしまっていたのがいわゆる“箱物行政”と呼ばれるような施設だと思うんです。

これから作り上げる街を本当に価値のあるものにしていくためには、まず運営を担保できる民間が立ち、人の顔が見える事業にしていくべきだと考えたんです」(木村氏)

「行政には得意なことと不得意なことがあります。市の土地をどう開発するか考えたり、住民の合意をとったり、条例やルールをつくって民間の事業者がやりやすい環境をつくるのは我々にしかできないことです。

一方で、街の公衆浴場である『恩湯』は公営だったのですが、6年間で10億円近くの赤字を計上していました。これはもう反省でしかありません。

私たち行政はあくまで支援をする立場として、事業の主体は民間に任せていくという方針でプロジェクトを推進していきました」(松岡氏)

それから木村氏らは半年かけてプロジェクト推進体制を構築。そこから行政と星野リゾートの2者で主導していた体制を大きく刷新し、デザイン会議と推進会議という2つの会議体を中心にプロジェクトを推進していくことにした。

デザイン会議ではランドスケープ、河川活用、照明などの専門家チームを交えて原案を作成。推進会議では、市長のほかまちづくり協議会や旅館組合のリーダーがそれらの原案を意志決定する役割を果たす。役割をわけることで、地域を巻き込みながら迅速にプランの実現を進められる体制が整った。

民間が立たないなら、俺たちもやらない

しかし、地元事業者の街づくりへの他人事のようなスタンスは一向に変わらなかった。業を煮やした木村氏と松岡氏は強硬策に出る。

「あれは脅しに近かったですね(笑)。木村さんと松岡さんは『民間が立たないなら俺たちもやらない。もうお前らなんか知らない』なんて、勢いで」(大谷氏)

かねてから地元に欲しいという声があがっていたカフェ。木村氏と松岡氏はマスタープランの「文化体験」を実現する場として、地元・萩焼のギャラリー兼カフェスペースの運営を大谷氏ら地元事業者と萩焼の陶芸家に迫った。

「これはネタでよく話すのですが、僕は山口県出身ではあるのですが、長門の出身ではないんですよ。だから、この長門がどうなろうが関係ないんだ、と(笑)。大谷たち地元事業者が本気なら、こちらも真剣に向き合う。ただその気がないならこちらも一切やりませんというスタンス。僕はいつもそうですね」(松岡氏)

もちろん、行政の役割と長門の未来をよくよく考えた上で、地元事業者をやる気にさせるための方便。結果的にこの強硬策が奏功して、『cafe&pottery 音』は立ち上がった。

ここから徐々に街の再生への熱は、当事者として地元事業者にも伝播していく。

街のシンボル「恩湯」を託す民間事業者を公募

そしてもうひとつ、長門湯本温泉郷の再生にあたって目玉となる事業があった。街のシンボルであった公衆浴場『恩湯』のリニューアルプロジェクトだ。

長門湯本温泉は、応永34年(1427年)、曹洞宗・大寧寺三世の定庵殊禅禅師が長門国一宮の住吉神社を住み家とする老人に仏教を伝授し、その恩に報いるために温泉を湧出させたことから誕生したとされる逸話が残っている。

神授の湯として恩湯は現在に至るまで大寧寺が所有。昭和初期はその使用権を借り受ける形で、地元の旅館業者が組成した温泉組合が管理し、公衆浴場として愛されていた。

昭和26年に温泉組合が解散すると、恩湯の運営は長門市が行うことに。徐々に経営が傾いていった恩湯は、2016年には年間6000万円の赤字を出す、不良資産となっていた。

長門市はこの恩湯のリニューアルも、民設民営で推し進めることを決めた。当時のことを大谷山荘の大谷氏は「衝撃だった」と振り返る。

「正直、市が建てて指定管理業者が運営するだろうくらいに思っていたんです。しかし、恩湯のリニューアルと30年間の運営をまるごと民間に任せるという公募が長門市から発表されました。

これは衝撃でしたね。恩湯は地域における象徴的な元湯ですし、さらに地元のお寺や神社との関係性や蓄積されてきた歴史もある。もしどこか外部の温浴施設業者が受託したら、それら文化資本がすべて台無しになってしまう可能性さえあるわけです」(大谷氏)

そのような事態に陥る可能性を長門湯本温泉の旅館事業者としては、到底無視することはできない。長門湯本で育った者として恩湯への愛着もある。しかし、年間6000万円の赤字を出している恩湯は、明らかに地元のお荷物であるように思えた。

「やらなければ、一生後悔すると思いました 。それは悩みましたよ。やめておこうかとも思いました。ただ、悩んだ末に自分一人で抱え込む必要はないと思うようになったんです。もしも大谷山荘として恩湯を経営したら、会社に何かあったときに恩湯まで共倒れになってしまいます。そういった意味でも、恩湯は地域で守っていくべきものだと考えたんです」(大谷氏)

大谷氏は長門湯本で自分と同じ旅館の後継ぎで親交のあった玉仙閣の伊藤就一氏に話を持ちかけた。そこで同じく街の行く末に危機感を抱いていた伊藤氏から賛同を得たことで、大谷氏は自身のプロジェクトを進めていく決意を固める。

さらに長門湯本の温泉を管理する役目を担っていた「湯守」の家系である青村雅子氏、長門湯本みらいプロジェクトでアートディレクションを手掛けていた白石慎一氏を加え、地元有志で長門湯守株式会社を設立。恩湯のリニューアルプロジェクトに手を挙げた。

資金は山口銀行からプロジェクトファイナンスによる無担保無保証で調達。大谷山荘、玉仙閣がリスクを追わない形で運営することが可能になったことで、周囲の理解も得られた。

「再建のために旧恩湯が解体されたとき、感動したことがありました。僕も子どもの頃から長門湯本で温泉に入っているけれど、実際に湯が湧き出ているところは見たことがなかったんです。

建物が解体され、様子を見に行った際、岩の割れ目から湯が湧き出ているのが見えました。なんと、自然湧出泉だったのです。日本にある温浴施設の約8~9割の温泉は掘削されたもの。対して自然湧出泉は、人工的な動力を使うことなく、自然の力で地中より湧き起こっているため、ミネラルもたっぷりで大変貴重なのです。

だからこそ、リニューアルした恩湯では、『この自然の神秘、この感動をそのまま届けたい!』と、岩盤を剥き出しにして浴槽から眺められるようにしました。湯が湧き出る音に耳をすませながら、人肌に近い39度のお湯でゆっくりと温浴を楽しんでいただける。それが新しい恩湯です」(大谷氏)

新たなまちづくり会社が長門湯本の再生を引き継ぐ

恩湯のリニューアルのかたわらで、デザイン会議と推進会議の両輪は着実に街の景観を変えていった。竹林の階段、恩湯広場、音信川の川床や飛び石など、マスタープランに描かれたランドスケープが長門湯本の街で徐々に現実のものになっていく。

プランの実行にあたっては何度も社会実験による検証を繰り返して、地域住民のコンセンサスを得ながら推進した。

また、街の景観が変わっていくのと同時に、長門湯本では新たな民間事業も生まれる。『cafe&pottery 音』のほか、シェアサイクル事業、クラフトビール醸造所、BAR、シェアハウスなど。「長門湯本みらいプロジェクト」がはじまるまで20年間新規開業のなかった土地に、プロジェクト開始から現在までに15の新規事業が開業した。

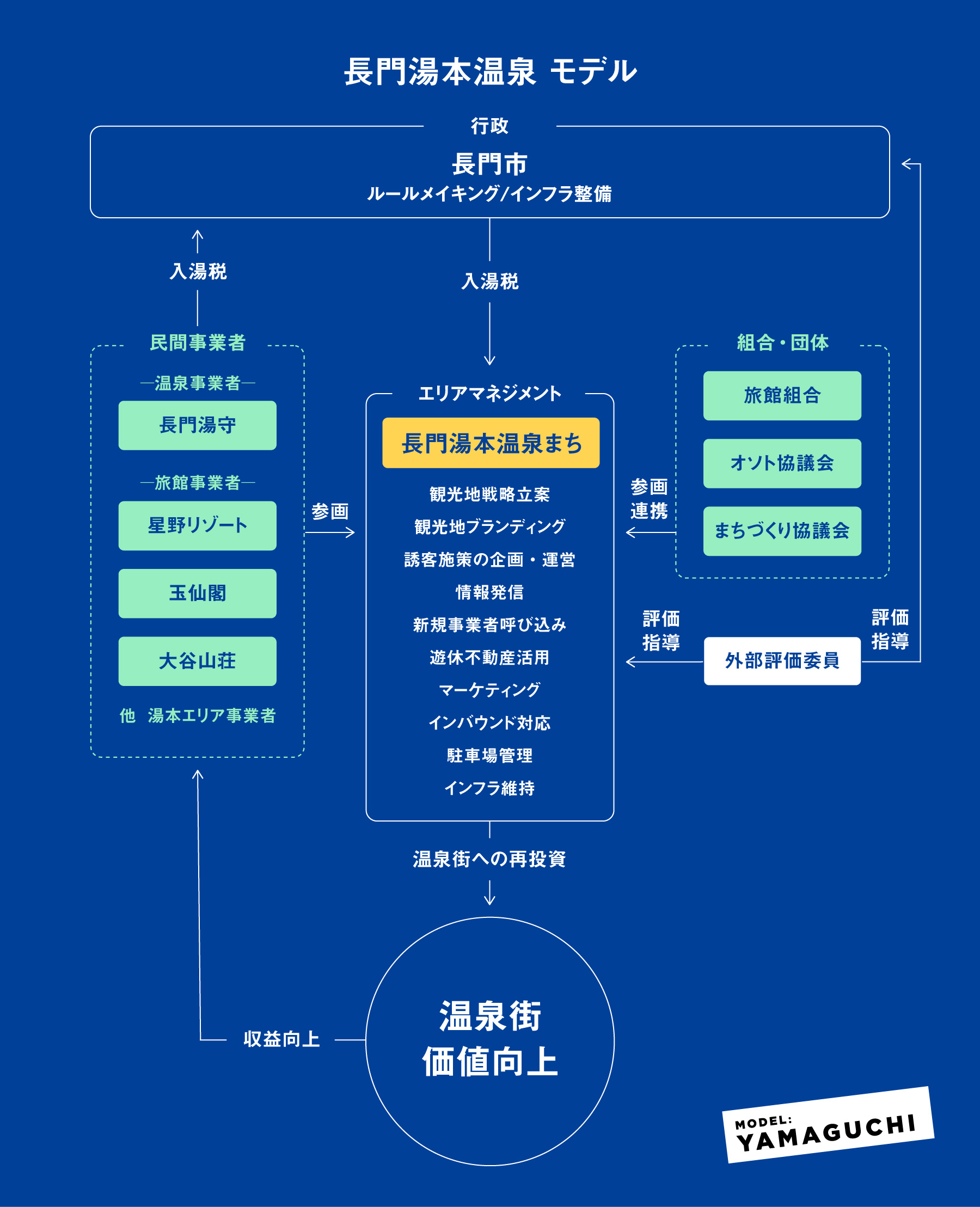

そして2020年3月、「星野リゾート 界 長門」が開業。それと時を近くして長門湯本のまちづくりは新たな体制へと移行する。地元有志のメンバーでまちづくり会社「長門湯本温泉まち株式会社」が設立されたのだ。

同社の代表には玉仙閣の伊藤就一氏が就任。大谷和弘氏と星野リゾート界 長門の幾竹優士氏も理事に名を連ねる。経産省から長門市に派遣されていた木村氏は、同省を退職。現在は長門湯本温泉まち株式会社のエリアマネージャーの職に就いている。

長門湯本温泉まち株式会社は、長門市と協定を結び、入湯税の一部を資金として、行政と連携しながら地域の活性化に向けた再投資を行う。デザイン会議と推進会議は解散し、外部評価委員という形に引き継がれ、長門湯本温泉まち株式会社の事業の透明性を担保する。

マスタープランで描いていた、地元事業者と街が活性化する正のサイクルを持続的に生み出す体制がついに構築された。

ではその後「長門湯本みらいプロジェクト」はどのような成果をもらたしたのか。長門湯本全体では、2022年時点でコロナ禍により宿泊者数が2019年比で減少したが、その減少率は全国平均よりも大幅に抑えられている。旅館の収益性を示すRevPARという指標は2019年比で約2割上昇した。

そして何よりの成果は住民の反応だ。変わっていく長門湯本の様子を地元住民ははっきりと感じ取っているという。

「最近では夏休みになると、子どもが水着姿で川に降りてきます。そんな光景は今まで見たことがなかったと、その様子を見て地元の方が嬉しそうに話してくださるんですよ。それを聞いてると、ああ変わったんだなと思いますね」(松岡氏)

現在もまちづくり会社でエリアマネージャーとして長門湯本の街を奔走する木村氏。同氏は一連の長門湯本温泉郷の再生のプロセスを次のように振り返る。

「行政と民間事業者が一体となって推進する。それが長門湯本のまちづくりの特徴ではないでしょうか。行政はルールメイキングをはじめとする環境整備に注力して、事業運営はこれから街の未来を担っていく人材が中心に立って実行していく。やはりどれだけの人が主体的な関わり方をしてくれるかが、プロジェクトの成否をわけます。

その意味では街の方々が危機感を感じて、そこできちんと民間の柱となる存在が生まれたのが、長門湯本のケースで言えば大きかったのだと思います」(木村氏)

(執筆・編集・撮影:野垣映二)