多様なメンバーが地域課題を解決。公民連携型でまちづくりを進めるヒント

行政と民間事業者、市民が一体となって公共のプロジェクトを進める「公民連携」が注目を集めている。

そんな中、公民連携の好事例として注目されているのが大阪府大東市で、市営住宅の建て替えを民間主導の公民連携型で進めた国内初のプロジェクト「morineki」だ。令和4年度「都市景観大賞」(都市空間部門)において、大賞を受賞した。

その中心的役割を担ったのが、株式会社コーミン。コーミンは、行政のリソースと、民間企業が持つノウハウを掛け合わせてビジネスをプロデュースする公民連携のエージェントだ。

公民連携は地域にどのような価値をもたらすのか。行政と住民、企業はどのようにつながるのか。公民連携によるまちづくりの可能性を、コーミン代表の入江智子さんに聞いた。

多様な関係者がリソースを出し合い、地域課題を解決

──そもそも公民連携とはどのようなものでしょうか?

さまざまな解釈があるので自治体によって異なると思いますが、大東市の場合は「公民連携に関する条例」があり、以下の5か条を設けています。この5つの条件をすべて満たして初めて「公民連携事業」として認められます。

① 複数の地域経営の課題を解決する事業であること

② 地域の価値を向上させる事業であること

③ 地域経済の発展、および循環に寄与する事業であること

④ 公的負担の軽減を図ることを目的とする事業であること

⑤ 金融機関等から資金調達をおこなう等、自立的かつ持続可能な事業であること

ここで言う「地域経営の課題」とは、住民から要望があったことだけではなく、そのエリアが抱えている困りごとのことです。例えば、過疎地域でバスの運行を継続することが経営上の理由で難しいなど。

こうした地域の課題を複数同時に解決できることが条件になります。地域の課題は複数の問題が絡み合っていることが多いため、同時に解決できるアイデアを採用するのが効率的で持続性が高いと考えて「複数同時」を条件に掲げています。

大東市では、こういった地域のためになる事業を民間主導で行うのが公民連携だと考えています。

──「官民連携」という言葉もありますが、どういった違いがありますか?

明確な区別はしていませんが、官民連携だと「自治体」と「大企業」といった2者が協定を結ぶイメージがあります。一方で、公民連携はもっと多様なプレイヤーが参加し、皆が得意な分野でリソースを出し合うやり方です。自治体や民間企業はもちろん、自治会やNPO法人なども含めて連携します。

──全国の自治体でも「公民連携室」が増えていると聞きます。どういった背景があるのでしょうか?

各地域で土地・施設の有効活用へのニーズが高まっていることがあります。現在、地域には利用されていなかったり、維持管理コストが課題になっていたりする公共の土地・施設が多数あります。例えば廃校だった場合、思い入れのある住民から「残してほしい」という声があり、簡単には潰せないことも少なくありません。そこで民間事業者の力を借り、限られた予算で施設を有効活用しようと、公民連携室を設置する自治体が増えているのです。

全国初、公民連携で市営住宅を建て替えた「morinekiプロジェクト」

──入江さんらが中心となった「morinekiプロジェクト」は、公営住宅の建て替えを民間主導の公民連携型で進めた国内初の試みでした。どのような取り組みでしょうか?

morinekiプロジェクトは、老朽化が進んでいた大東市北条の市営住宅を建て替え、その周辺のエリアを住宅・公園・商業施設からなる居心地の良い空間へと再開発する取り組みです。日常的に「住む人」「働く人」「憩う人」のさまざまなアクティビティが感じられ、コミュニケーションが生まれる場を目指しました。

──なぜ公民連携で進めることになったのですか?

当時、私は大東市役所で建築技師として、学校や公営住宅などを建築・修繕する業務に従事しており、morinekiプロジェクトの対象となった市営住宅の担当でした。この市営住宅は一度建て替えを試みたものの高額な費用を市が捻出できず、案件が頓挫していました。そこで、民間が資金調達することで事業が前に進むのであればやってみようと、地元住民の方たちと話したのが始まりです。

また、市営住宅の建て替えにおいては、住民は市に「マンションにしてほしい」「この設備がほしい」と要望し、市はその内容を図面にして国に建設交付金を要望するのが通例です。住民も市も、このまちに本当に必要なものは何か深く考えることをせず、依存体質になってしまっているという課題がありました。大東市以外にも似たような課題を抱えた自治体があるでしょう。

このような課題を抱えていたからこそ、ここから公民連携で居心地のよいまちづくりが実現できたら、多くの自治体に残っている課題を解決する糸口になると思ったんです。

──これを推進するには、市役所の職員だった入江さんが、コーミンを起業する必要があったのですか?

先述の通り、大東市では公民連携は民間主導で行うべきだと考えています。市もリソースは出すのですが、あくまで中心は民間事業者。公民連携事業として成立するために、地域の利益を考えながら事業を行う民間企業が必要でした。

そこで公民連携エージェントとして「大東公民連携まちづくり事業株式会社」(現、株式会社コーミン)を立ち上げ、私がその代表を務めることになったのです。

コーミンは大東市のほか、市内に本社を置く企業2社からの出資を受けています。

──morinekiプロジェクトには、コーミンの他にどのようなプレイヤーが、どんな立場で関わったのでしょうか。

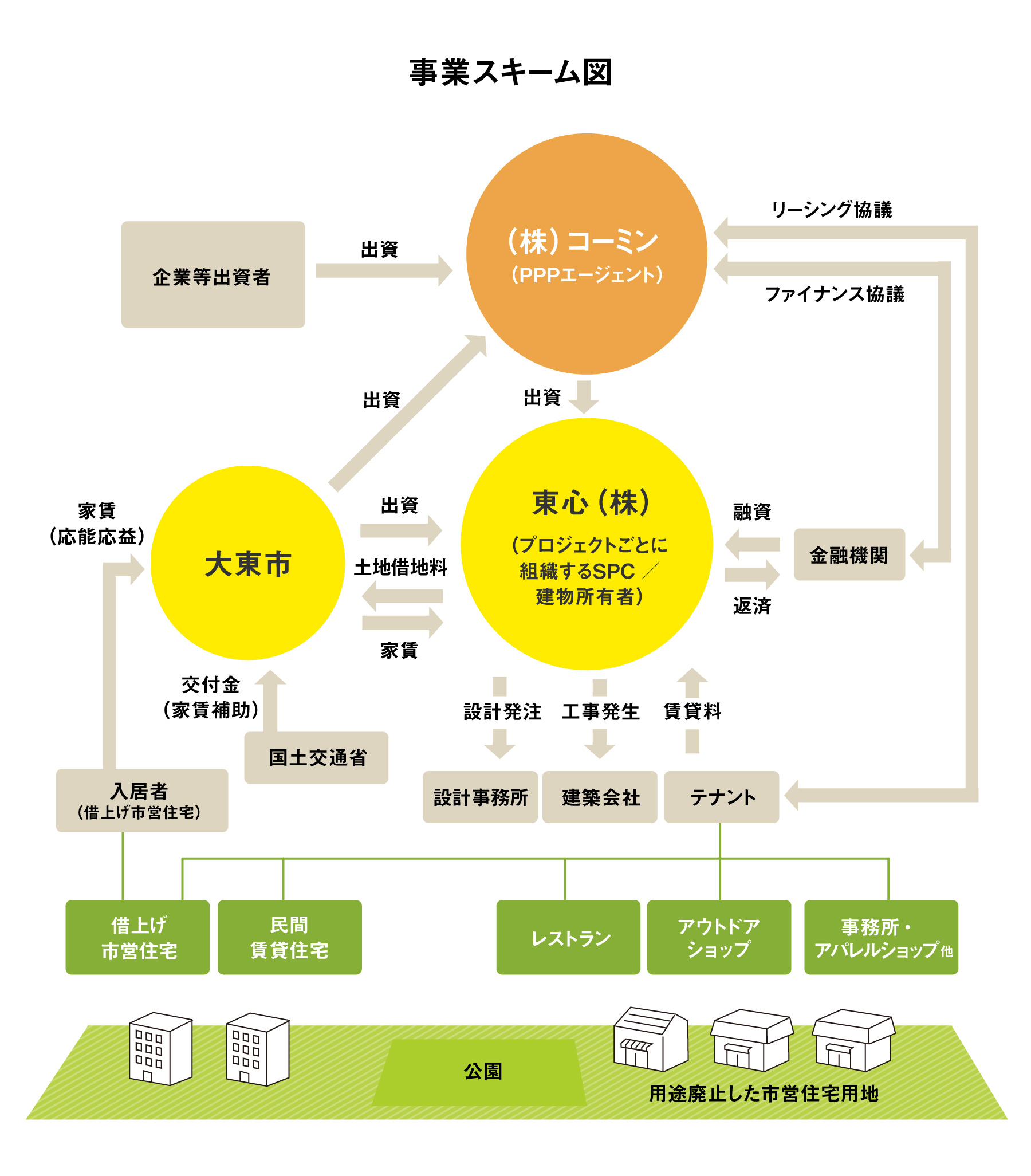

morinekiプロジェクトの事業推進と維持管理のみを担うSPC(特別目的会社)が建物を所有し、設計や工事を発注しました。

大東市はそのSPCから建物を市営住宅として借り上げています。初めての取り組みで、構造をシンプルにしたかったため、SPCへは大東市とコーミンからのみ出資しています。

また、morinekiプロジェクトでは、エリアの価値自体を向上させ、日常生活を豊かにするまちづくりを目指していました。そのため市営住宅の建て替えだけでなく、商業施設へのテナント誘致も重要なポイントでした。テナント事業者のリーシングはコーミンが行い、テナント料はSPCに支払われています。

こうしたスキーム図や、プロジェクト全体の収支の設計などはすべてコーミンが作成しています。それを市に提案してフィードバックを得て調整し、お互いが合意した1枚の収支計画書ができあがったところからプロジェクトがスタートするのです。あくまで主導は民間であることが重要です。

──morinekiプロジェクトは2021年3月に完成しました。課題を抱えていた地域はどのように変化しましたか?

当該のエリアは駅から近いことと、美しい山並みが魅力です。その魅力を生かして、住宅と都市公園、洗練された商業施設・オフィスが調和する、北欧風の空間をデザインしました。

その結果、本当に自立した地域になったと実感しています。目に見えた成果としては、下降の一途をたどっていた地価・路線価がV字回復。子どもの数も増えています。

なにより、市営住宅の入居者さんが生き生きして、暮らしへの愛着が生まれた様子が見てとれます。以前は共用部が汚れていたら市に苦情が来ていましたが、今では住民が自主的にきれいに掃除したり、玄関前にお花を飾ったりと、自立した暮らし方に変わっています。

公園や商業施設への来訪者も多いので「人気のある町なんだ」という自信と、そんなまちづくりに自分たちも寄与しているという誇りが芽生えたのではないでしょうか。

先日、地元住民であるSPCの代表の方が、「morinekiは地域の自立のプロジェクトだった」とおっしゃっていて、当初の目的は達成できたのかなと思います。

公民連携事業を実践するためのヒント

──大東市には他の自治体からの視察も多いそうですが、皆さん公民連携においてどういった課題を抱えているのでしょうか?

土地・施設活用のための取り組みでありがちな失敗は、公募プロポーザル式で事業者を募集して、民間企業に丸投げしただけで終わってしまうことです。

当該の事業を通して「地域経済の発展、および循環に寄与する」という方針を共有しておかなければ、本来の地域課題は解決できないでしょう。

また、公民連携が目的化してしまって、職員が疲弊している自治体もあると聞きます。

例えば、庁舎前などの公共空間を活用して、雑貨や食品を販売するマルシェが全国的にトレンドになっています。周辺住民のコミュニケーションの場として活用するのであればよいのですが、開催自体が目的になってしまっては、地域課題は解決できません。

大東市でも駅前デッキを活用して、月1回ナイトマルシェを開催しているのですが、運営には大変な手間もかかります。ですが、出店者のファンを作り、継続的に地域に来訪してくれる人を増やすという目的があるので継続しています。公民連携の取り組みは目的を持ってモチベーションが持続する形で始めるべきですね。

──公民連携において、多様な民間事業者を巻き込むために、どうすればよいでしょうか?

私たちのようなエージェントだけでは、モノを作ったり売ったりはできないので、実際に事業を作って提供する人たちの存在は大事です。

morinekiに入居した企業の方々は、自分たちをただのテナントではなく「地域コミュニティの一員」だと思っていらっしゃいます。

morinekiの場合は、ビジョンに共感していただけそうな企業に絞ってマッチングし、時には市長も交えながら構想を真摯に伝えたことで、そういった企業さんに集まってもらえたんだと思います。

──とはいえ、地域づくりのビジョンに共感してくれる民間事業者を探すのは、なかなか難しそうですが……。

実は事業者側にもメリットが多いんですよ。地価は安いので家賃が安く、同じ予算でも都心と比べてオフィスや店舗を広く使えます。都心から離れると人の往来は少なくなりますが、事業者がたくさんの来客を重視しているとも限りません。

例えば、本社オフィスをmorinekiに移転したノースオブジェクトさんは、ママ向けのアパレルブランドです。卸業が専門なので、ブランドの世界観をバイヤーに伝えられる空間づくりが大事。以前は難波に本社を構えていましたが、繁華街よりもmorinekiのような郊外の方が価値を出しやすいということで、モデルショップだけではなく本社ごと移転するに至りました。

これは大東市のような「ちょっと田舎」だからこそ成り立つ提案です。そういった地域と、少し世界観がずれたまま都心にオフィスを構えている企業は相性がよい。互いにメリットが大きいと思います。

──今後、公民連携の取り組みは全国で増えていくと思います。どんな流れを期待していますか?

公民連携で地域が活性化していくためには、全国にコーミンのようなエージェント企業が立ち上がるのが理想的だと思います。その土地に根付いた公民連携をリードできる企業が増えていってほしいですね。

コーミンはもともと大東公民連携まちづくり事業株式会社という名前で立ち上げました。今も大東市の公民連携事業の推進をメインに活動していますが、他の市町村からの引き合いも増えているため、活動しやすいように「コーミン」と社名変更したんです。

今はまだ、公民連携に特化した民間企業は少ないので、私たちが他の地域に関わる際の依頼元は市役所などの行政機関であることが多い。いずれコーミンのようなエージェント企業が全国に増えたら、そういった企業を最大限サポートできればと思っています。

(編集:野垣映二 文:岡田果子 写真提供:コーミン)