【グローカル/イノベーション】地域価値を「世界」へ:日本企業の新しい航路をフランスに学べ(GLUE! GLOCALレポート)

「パン屋を開くなら、どう世界展開するかまで考えて」——過激にも思える言葉の背後に、フランスの新しい野心が垣間見える。かつて「優秀な人材の流出」に頭を抱えていた国が、わずか10年でスタートアップ大国へと駆け上がった理由が、ここにある。グローバル化を単なる「外への展開」としてではなく、ローカルな価値の再定義として捉え直したのだ。

では、日本はどうか?すでに日本企業の挑戦にも影響は表れ始めているようだ。事業変革(ビジネス・トランスフォーメーション)に伴走する電通BXクリエーティブ・センターは、去る10月11日に、始まりはローカル戦略でありながらグローバルへの可能性を持つ「グローカル」をテーマとしたイベント「GLUE! GLOCAL」を開催した。

会場となった東京ミッドタウン八重洲のPOTLUCK YAESUには、フランスのスタートアップにおける知見の紹介日本発のグローカルな挑戦者によるトークセッションに続いて、11社のスタートアップが熱のこもったピッチが展開された。

主催者の電通BXクリエーティブ・センターはクリエイティブの力でスタートアップの協業や変革を支援しているが、まさに彼らの呼びかけへ応えるにふさわしいピッチばかりだった。温暖化に強いサーモンの養殖から、伝統工芸の現代的解釈、さらには禅の知恵のデジタル化まで、地域固有の価値を現代のテクノロジーと結びつける多彩な挑戦が披露された。

本イベント「GLUE! GLOCAL」が示したのは、フランス流の「価値の再定義」と、それに呼応するかのような日本各地の新しい波だ。ローカルな知恵や技術を、いかにしてグローバルスタンダードへと昇華させていくのか。その答えを探る旅が、今始まろうとしている。

フランスに学ぶ、「グローバル志向」で変貌するスタートアップ

「もし小さな町でパン屋を開くとしても、どのように国際展開するかまで考えて起業してください」

イベントのオープニングセッションで、在日フランス大使館貿易投資庁にて産業振興に努める「ビジネスフランス」の後藤能文氏が紹介した言葉が印象的だった。

この言葉は、大阪万博で建設されるフランスパビリオンの起工式に合わせて来日したフランスのフランク・リステール対外貿易担当大臣が、日本政府の関係者に伝えた、言わば「フランス流の起業論」だ。大臣が、若者向けに起業を勧める際にも常々語りかけていることの一つだという。

後藤が所属する58カ国1,500名の従業員を抱えるビジネスフランスは、JETRO(日本貿易振興機構)のフランス版とも言える政府機関で、フランス経済の国際化を推進する。「エクスポート部門」と「インベスト部門」という2つの柱を持ち、前者がフランス企業の海外進出支援を、後者が外国企業のフランス進出支援を担っている。

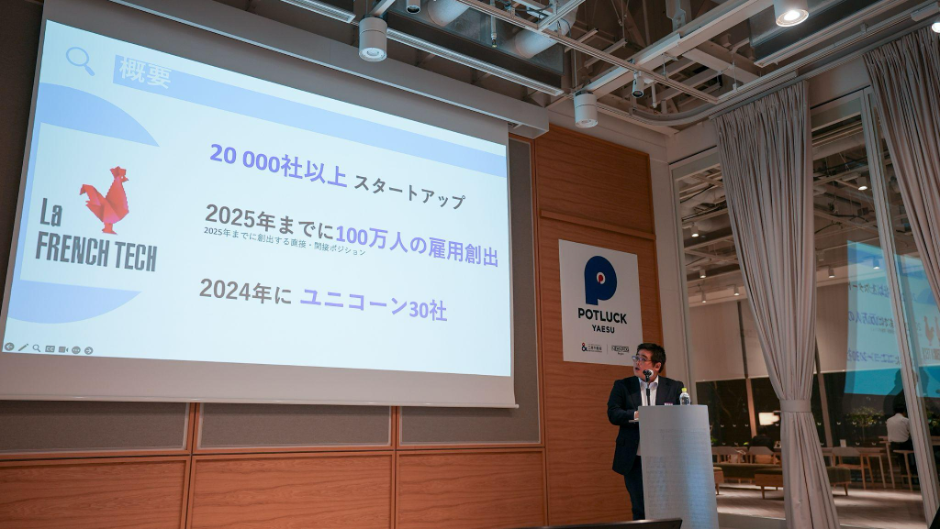

フランスという国はここ10年、経済政策に注力してきた。特にスタートアップ育成は熱心だ。「2025年までに100万人の雇用を創出する」というフランス政府は野心的な目標を掲げる。その背後には、2000年代前半からの経済成長の停滞と失業率の上昇、そして優秀な人材のシリコンバレーやイスラエルへの流出という苦い現実があった。

当時、デジタル大臣だった現マクロン大統領の旗振りのもと、状況は変わる。2024年、フランスのユニコーン企業数は30社に達した。これは政府が掲げた「2025年までに25社」という目標を大きく前倒しで達成した成果だ。2万社以上のスタートアップが生まれ、2025年までに100万人の雇用創出という次なる目標に向けて、さらなる成長を続けている。

このムーブメントを支えるのが「French Tech」と呼ばれるグローバルなコミュニティだ。現在、世界50カ国に63のコミュニティが展開され、日本でも「French Tech Tokyo」が活動している。これは単なる在外フランス人のネットワークではない。「社会に不満があれば、それをビジネスでアプローチせよ」という精神で結ばれた、課題解決型のエコシステムだ。

「日本とフランスには多くの共通点があります」と後藤は指摘する。自動車、食品、化学、機械といった主要産業の類似性はもちろん、高齢化や物価高、平均賃金といった社会課題までもが重なり合う。そして、この両国の類似性は、課題解決のパートナーとしての可能性を強く示唆してもいるだろう。

「共感」か「収益」か——仏米に見る価値観の違い

イベントがメインセッションに映ると、姿を見せたのはヘラルボニーでCOOを務める忍岡真理恵と、ソニー・ミュージックエンタテインメントの屋代陽平だ。彼らは日本から海外市場へ向けてすでに展開を始めている先駆者である。

ヘラルボニーの忍岡は、経済産業省、マッキンゼー・アンド・カンパニー、マネーフォワードを経て、2023年にヘラルボニーへ参画。彼女自身、ソーシャルアントレプレナーシップへの熱意を持っていたところに、主に知的障害を持つ作家とライセンス契約し、アート関連のビジネスを展開するヘラルボニーと出会った。

現在はCOO(最高執行責任者)を務めるほか、2024年7月にパリに設立した子会社「HERALBONY EUROPE」のCEOを兼任。パリへ家族そろって移住し、本格的な海外進出に意欲をのぞかせる。

そして、「今日の僕はYOASOBIのプロデューサーという立場でお呼びいただいたと理解しております」と話したのはソニーミュージックの屋代だ。新卒で2012年に入社し、デジタル音楽のプロモーション部門から経営企画のセクションに移ったことが転機になった。社内新規事業の立案や、スタートアップとの協業事業を経て、屋代自身も新規事業を立ち上げる。

2017年に小説投稿サイト「monogatary.com」をリリースし、結果的には「小説から音楽を生み出す」というテーマを研ぎ澄ませるなかで、YOASOBIという今をときめくアーティストの発掘に成功する。2024年には社内新レーベル「Echoes」も立ち上げた。

セッションの話題は、海外進出のきっかけからスタートした。「ヘラルボニーは最初からフランスを目指していたわけではなく、まずはロサンゼルスとニューヨークを見ていたんです」と忍岡は振り返る。「アメリカの方々も最初は”Great! Wonderful!”と褒めてくださる。でも、その後は『どうやってこれを収益化するのか』という議論に終始してしまう」。

一方、JETROのプログラムで、ヘラルボニーのメンバーが参加したスタートアップ向けのフランス視察では、反応が大きく異なっていた。「先進的で意義のある、応援したい事業だ」と現地のギャラリストたちは、ヘラルボニーが目指す本質的な価値に強く共鳴したのだ。この経験が、最終的にパリ進出を決断させる「トリガー」となった。

特筆すべきは、ヘラルボニーの挑戦が早くも具体的な成果を生み出していることだ。2024年、同社はLVMHイノベーションアワードにおいて「Employee Experience, Diversity & Inclusion」カテゴリー賞を受賞。世界1,545社の応募の中から、ファイナリスト6社に選出された快挙である。

この成功は、単なる偶然ではない。そこには欧州、とりわけフランスが培ってきた新しい価値基準が垣間見える。従来、障がい者アートの分野は「支援」や「チャリティー」の文脈で語られることが多かった。しかし、ヘラルボニーの事例は、これを「対等で持続可能なビジネスモデル」として再定義することに成功している。

こういった価値観の違いは、グローバル展開を目指す日本企業にとって示唆的だ。実際、音楽プロデューサーとして屋代も同様の観察をしている。ソニーミュージックエンターテインメントで「YOASOBI」のプロデュースを手がけるなかで、アメリカ市場について「パイは圧倒的に大きい」としながらも、「現地メディアとのコネクションやプロモーションの道筋が見えにくい」と指摘。

現在は音楽配信サービスのストリーミング再生が主軸であるため、再生数が担保できればビジネスが駆動できるが、聞かれるまでの「壁」が高いといえる。

YOASOBIの場合、むしろアジア圏での展開が先行した。J-POPがアニメカルチャーとの相乗効果によって海外へ広まっていき、2021年冬に開催したインドネシアでの初ライブは予想以上の反響を呼び、SNSでバイラル的に拡散。それを機に「目がありそうな国に足を運んで、現地でファンとコミュニケーションを取る」という戦略を採用した。

東南アジア、韓国、台湾、香港と段階的に展開し、その後にアメリカ市場を見据えるという流れだ。そして、2023年最大級のヒット曲となった『アイドル』が海外でも受け入れられ、海外展開のプランは一層加速しているフェーズに入ったという。

「変えるもの」と「変えないもの」の見極め

グローバル展開において、最も難しい判断の一つが「何を変え、何を守るか」の選択だ。この点について、両者は興味深い共通点を見せる。

「作品に対して海外を意識することはありません」と屋代は断言する。「自分たちの信じるいいものを作る」という軸はぶれない。それは、むしろ今の時代だからこそ、海外からも注目される土壌が育っているという認識だ。

同様に、ヘラルボニーも「作家ファーストという姿勢は絶対に変えない」と強調する。ただし、両社とも、この「変えない核」を持つからこそ、変えるべきところは大胆に変えていく。

特に注目すべきは、YOASOBIの「視座の転換」だ。「日本では『YOASOBIのため』を考えればよかったが、海外ではJ-POPシーン全体を考えなければいけない」と屋代は説明する。一つのイベント出演の判断でさえ、個別最適ではなく全体最適の視点が求められるという。

これは、従来の日本の音楽業界が「国内パイの奪い合い」に終始していた状況からの大きな転換を示唆する。「ようやく海外から注目されるようになって、みんなが気づき始めた。これは良い状況に見えて、実は絶望的かもしれない」という屋代の言葉には、業界全体での意識改革の必要性が込められている。

一方、ヘラルボニーは現地化への明確なロードマップを描く。文化やコンテキストの違いを真摯に受け止め、現在は忍岡が兼任しているCEO職についても「3年後には現地CEOを置く」と計画している。「フランス語は必須」「時間感覚の違い」など、現場レベルでの適応も進める。

さらに重要なのは、現地のステークホルダーとの関係構築だ。「現地の福祉関係者やアーティストとどれだけ強固な関係を結べるか」を重視し、作家の出身地も現地に合わせていく方針という。

このアプローチは、フランスが提唱する「ローカルな価値のグローバル展開」とも呼応する。グローバル化は、単なる地理的な拡大ではない。それは、普遍的な価値を持ちながら、各地域の文脈に深く根ざしていく過程なのだ。

日本発海外へ!スタートアップ11社のピッチ

様々な示唆を与えたトークセッションに続いて、「GLUE! GLOCAL」ではスタートアップ企業11社によるピッチも行われた。イベントのテーマでもある「グローカル」を体現するかのような動きを見せる各社。以下、ピッチの内容を抜粋してまとめていこう。

SMOLT:「高水温耐性」で切り拓く次世代サーモン養殖

温暖化による水温上昇が養殖サーモンの生産を脅かすなか、宮崎大学発のスタートアップ「SMOLT(スモルト)」が挑むのは、日本固有種のサクラマスを活用した高水温でも育つサーモンの品種開発。2024年に5兆円、2029年には7.4兆円規模まで成長が見込まれるグローバルサーモン市場において、環境変動に強い純国産サーモンの量産体制の確立を目指す。

すでに東京ステーションホテルやかっぱ寿司での採用実績を持ち、大分での事業展開も開始。代表は現役の博士課程学生という異色の経歴を持つ。「100年先も“おいしい魚”と食文化を楽しめる世界を実現する」と掲げ、サステナブルな養殖業のモデルを構築している。

CityCamp:「何もしない」を商品化する新発想

「なんもしないをする」をコンセプトに、新しいライフスタイルの創造に挑むCityCamp。恵比寿の焚き火バー「CityCamp」と、ナイトケアドリンク「OFF COLA」を展開する。特に注目は、従来のエナジードリンクとは真逆の発想で開発された「OFF COLA」。GABAテアニン200mgを配合し、「令和の逆レッドブル」を標榜する。

創業者の海外経験から得た「日本のものづくりへの確信」を基に、グローバル展開も視野に。D2Cドリンク市場での成功例を参考に、ユニコーン企業を目指す。「昭和的な覚醒文化」から「令和的なオフ文化」へのシフトを捉えた、時代を読む新興企業だ。

インターナショナルシューズ:70年の歴史を未来へ繋ぐレザースニーカー

1954年創業の老舗靴工場から生まれた新ブランド「brightway」は、伝統と革新の融合を体現する。3代目の上田誠一郎が手がける同ブランドは「10年後も愛せる一足」をコンセプトに、サステナブルな靴作りに挑戦。特徴は、シンプルなデザイン、修理可能なアウトソール、そして日本の素材を使用した大阪での職人による製造にある。

かつてレディースシューズ専門だった工場が、靴業界では前例が無かったジャンル越境の挑戦としてメンズラインを確立。阪急メンズ館などでの展開も実現し、創業者が社名に込めた「世界中の人に履いてもらいたい」という思いの実現に向けて邁進している。

錦城護謨:89年の技術を活かした社会課題解決企業

大阪城の別名である「錦城」を冠した社名に持つ創業89年の老舗ゴムメーカーが、従来の枠を超えた多角的な事業展開を見せる。国内流通炊飯器の約50%にパッキンを供給する精密ゴム部品製造を基盤に、羽田空港の地盤沈下対策工事など土木分野にも進出。

特に注目は、視覚障害者用点字ブロックの課題に着目し、車椅子利用者との両立を図るバリアフリーソリューションの開発。2020年にはゴム製グラスという革新的製品も開発。製造業の枠を超えて、社会インフラと福祉の課題解決に取り組む次世代型の製造業の姿を示している。

カポックジャパン:木の実が導く、サステナブルなファッションの未来

「アパレル産業が世界第2位の環境汚染産業である」という現実に衝撃を受けた繊維商社の跡取りが立ち上げたファッションブランド。主力製品は「カポック」という木の実由来の素材を活用したアウターウェア。コットンの8分の1という軽さでありながら、従来のダウンジャケットと同等の保温性を実現。これまで製品化が困難だった短繊維のカポックを独自のシート化技術で克服。

木を伐採せずに収穫でき、枯渇の心配もない自然素材を用いることで、動物性素材に依存しない新しいサステナブルファッションを提案。二階堂ふみやレノボとのコラボレーションなど、ファッション性と環境配慮の両立で注目を集める。

MISOVATION:発酵の力で健康寿命を延ばす完全栄養味噌汁

平均寿命と健康寿命の10年のギャップという社会課題に、日本の伝統食材「味噌」で挑むフードテックベンチャー。世界初となる完全栄養味噌汁を開発し、大豆発酵や酵母菌を活用することで31種類の栄養素を無添加で含ませることに成功。

代表は元カゴメ社員である経験を活かし、全国の味噌蔵とネットワークを構築。毎月異なる味噌を採用して商品を製造し、D2Cで全国に届けるサブスクリプションモデルで、伝統的な味噌蔵の販路開拓にも寄与している。セブン-イレブンなどオフライン展開も開始し、シリコンバレーのVCへの供給など、グローバル展開も視野に。衰退傾向にある国内味噌市場に、DXによる新しい可能性を示している。

シーベジタブル:海藻の未来を切り拓く、世界初の種苗生産技術

日本の海藻食文化の危機に、科学とガストロノミーの両面からアプローチするスタートアップ。世界初となる海藻の種苗生産技術を確立し、すでに30種類以上の海藻の栽培に成功。2020年に天然の青海苔が絶滅危機に瀕した際も、陸上養殖での量産化を世界で初めて実現させた。

タンパク質含有量が40%に達するノリなど、海藻が持つ驚くべき栄養価値を再評価し、社内の料理人による新しい調理法の開発も推進。「ノーマ京都」での採用や三越伊勢丹での商品展開など、伝統食材の現代的な価値創造に成功。世界が注目する日本の海藻文化を、科学的アプローチで未来に繋げている。

Sustainable Food Asia:アジア発、サステナブルフードのエコシステム構築

環境改善、健康アクセス、社会的公正の3軸で、新しい食のスタンダードを目指すサステナブルフードエコシステムビルダー。欧米主導だったサステナブルフード市場に、日本とアジアならではの価値観と技術で挑戦。虎ノ門エリアを「未来の食の街/Sustainable Food City」として再構築し、サステナブルフードを楽しめる街に。

おむすび店舗の運営やシェアオフィスを併設したシェアレストラン「サステナブルフードラボ」の開設を通じて、地方と東京、さらにはシンガポール、マレーシアなど東南アジア各国をつなぐプラットフォームを構築。マレーシアのジャックフルーツを日本で加工するなど、アジア特有の素材と日本の食文化技術を組み合わせた商品開発も手がける。

HiOLI:脱脂粉乳の新価値を創造する、異色のクラフトスイーツメーカー

経営陣全員がIT企業出身の元同僚で構成された異色のスイーツメーカー。バター生産時に副産物として発生する脱脂粉乳は、バターの2倍の量が生産される一方で、使い道が限られ、扱いづらい素材。この需給バランスの崩れは、牛乳の廃棄や乳牛の殺処分にまで影響を及ぼす深刻な問題となっていた。この脱脂粉乳を高付加価値商品へと転換。

「HiO ICE CREAM」「Butters」「山ノチーズ」という3ブランドを展開、プレミアム市場での評価を確立。主力の「Butters」ブランドは4年で600万個の販売を達成し、常設店8店舗、年間200回以上回のポップアップ展開で全国に浸透。

2023年にポップアップ店で台湾に進出し、多数のメディアで取り上げられ、大好評のうちに完売するなど、海外展開も視野に入れている。現在はオイシックス・ラ・大地の連結子会社になり、IPOを目指す。

イノカ:サンゴ礁の技術革新で、海洋環境の未来を拓く

最先端技術で海洋環境の課題解決に挑むスタートアップ。日本は世界の800種のサンゴのうち430種が生息する生物多様性の宝庫だが、2040年までに世界のサンゴ礁の70〜90%が消失する危機に直面している。

同社の特徴は、35年ローンで水槽を設置した”狂気”のチーフアクアリウムオフィサー(CAO)の職人技と、東大出身の代表によるAI/IoT技術の融合にある。この組み合わせにより、世界初となる冬季のサンゴ人工産卵に成功。完全屋内環境での研究により、自然界では困難な正確なデータ収集を実現している。

2024年10月にはマレーシア支社を設立予定で、日系企業との教育事業から始め、現地企業との製品開発を経てグローバル展開を目指す。

Kyoto Meditaion Center:禅の叡智をデジタル時代のウェルネスへ

パリの姉妹都市・京都から、1200年の歴史を持つ「禅」の智慧を現代のビジネスパーソン向けにリデザインする取り組み。創業者自身の禅寺での体験から着想を得て、デジタルとフィジカルの両面でウェルネスソリューションを展開。

アップル、Google、マイクロソフトなど世界的テック企業のエグゼクティブたちの関心を集め、ハリウッドセレブへの指導実績も持つ。禅の特徴である「五感の活用」を現代的に解釈し、PCモニター用コンテンツやモバイルアプリ、大型スクリーンでのワークショップなど、多様な形態でデジタル展開。

デジタル専門家と僧侶たちによる異色のチーム編成にも注目。京都発の伝統的ウェルネスの叡智を、グローバル市場へ展開することを目指す。

地域発の価値が、世界を変える時代へ

この日のピッチセッションで印象的だったのは、各社が掲げる「課題」の本質的な深さだ。宮崎発の温暖化耐性サーモン、日本の酪農を支える新しいスイーツの形、海藻の可能性を世界に示す挑戦、そして禅の知恵のデジタル化——これらは単なるビジネスアイデアを超えて、各地域が育んできた知恵や技術を、現代の文脈から再解釈する試みと言える。

フランスが示した「ローカルな価値のグローバル展開」という視座は、まさにこれら日本企業の取り組みと呼応している。その土地ならではの価値を、グローバルスタンダードへと昇華させていく。新しい「グローカル」の時代が、確実に始まっていることを予感させた。

(文・長谷川賢人)