富士吉田の“奇跡”。行政とクリエイターによるまちづくり10年史

富士山の北麓に位置し、かつて富士山信仰の拠点として栄えた山梨県富士吉田市。世界文化遺産というワードを持ち出すまでもなく、富士山は日本人にとって特別な存在だ。その美しい姿は見る者を魅了し、古くは多くの作家が浮世絵として描き、現在は日本だけでなく世界中から集まった人々がInstagramに写真を投稿する。

富士吉田の中心市街地を通る「本町通り」には、レトロな商店街の街並みとその背後にそびえる富士の姿を写真に収めようと、連日ひっきりなしに観光客が訪れている。観光客の喧騒を横目にまちを散策すると、昔ながらの趣を醸す建物の中に、リノベーションされたカフェ、レストラン、バー、宿泊施設などが点在していることに気づく。

これらのお店の多くはここ10年で富士吉田に移住してきた若者が経営しているという。お店のほか、地場産業の織物事業者や全国からも出店が集まる産業観光イベント「ハタオリマチフェスティバル」、布の芸術祭「FUJI TEXTILE WEEK」など、クリエイター・アーティストを中心とした移住者がきっかけとなりはじまった取り組みは枚挙に暇がない。

なぜ、富士吉田に多くのクリエイターが集まり、活躍できるのか。同地のクリエイターコミュニティによるまちづくりの変遷を紹介する。

富士吉田のクリエイターコミュニティ、はじまりのとき

富士吉田とクリエイターとの接点は2007年に締結した慶應義塾大学(以下、慶應)と富士吉田との連携協定に遡る。

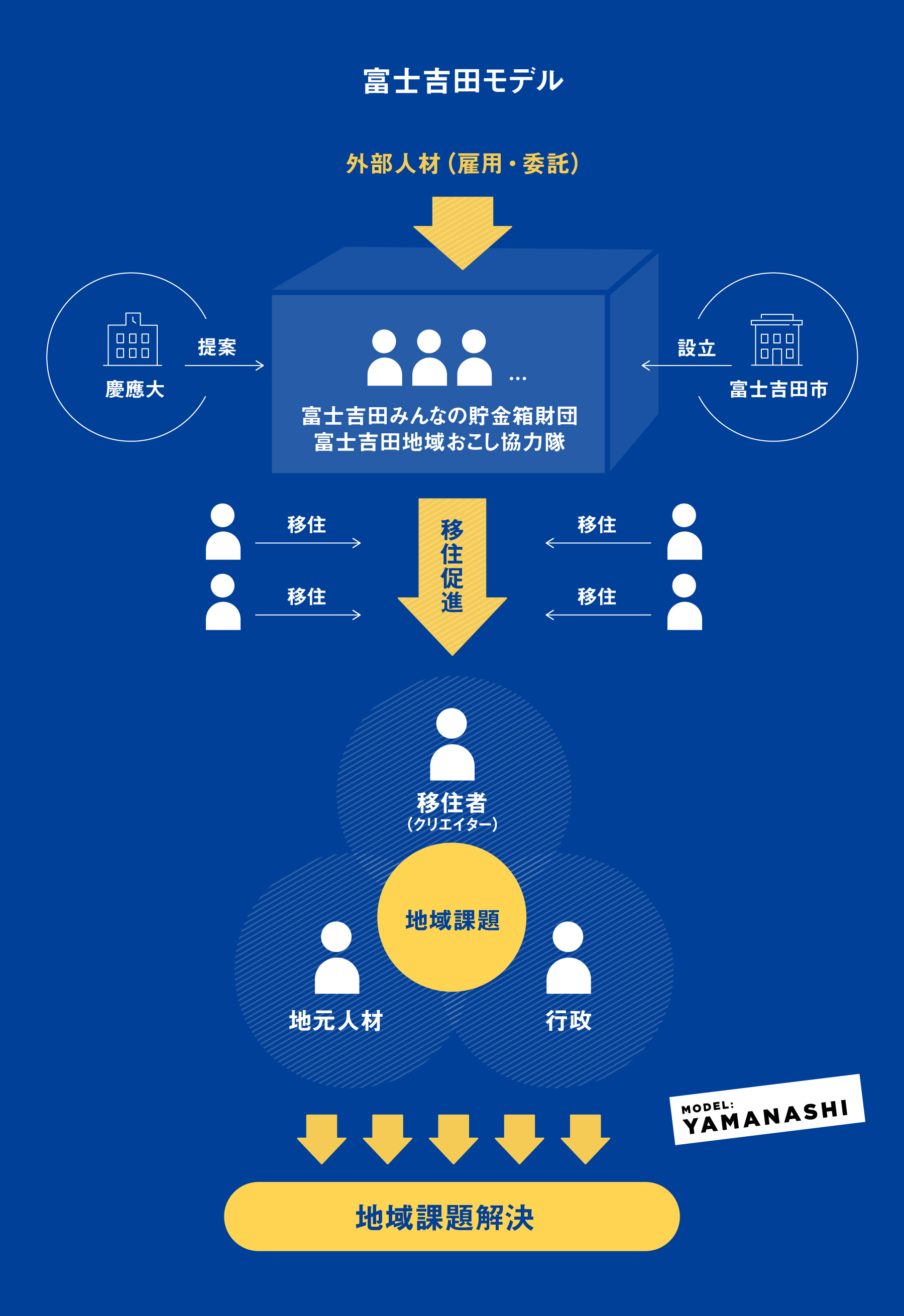

慶應は富士吉田の地域活性化や課題解決のための研究活動を実施。慶應の提案を受けて、富士吉田市は2013年に市民や企業からの寄付を貯蓄し、地域おこし事業に投資・助成するまちづくり会社「一般財団法人富士吉田みんなの貯金箱財団(以下、貯金箱財団)」を設立した。また、同じ年に富士吉田市は地域おこし協力隊を立ち上げている。

慶應の富士吉田プロジェクトに参加していたスタッフ・学生のうち2名が富士吉田に移住することを決め、それぞれ貯金箱財団と地域おこし協力隊に在籍した。

そのうちの1人が、当時、慶應の学生だった赤松智志氏。現在、ふじよしだ定住促進センター(旧:貯金箱財団)の理事を務めるほか、合同会社OULOとして富士吉田のプロモーション、イベントなども担う。ハタオリマチフェスティバルの企画運営に携わるほか、空き家再生、移住促進などさまざまなプロジェクトを牽引してきた。

赤松氏はゼミ生として富士吉田に関わった後、1年間大学を休学してコミュニティデザイナーの山崎亮氏が代表を務めるstudio-Lで武者修行。復学と同時に富士吉田へ戻り、地域おこし協力隊として活動することを決めた。

当時、赤松氏が移住を決めたのは「縁を感じる人に出会った」からだと話す。

「移住して来ている人はみんなそうだと思うのですが、縁を感じる人に出会えたか、だと思うんですよね。僕の場合は、当時行政にいた若い職員の方との出会いが大きかった。一緒にいて楽しくて、『この人が見ている街の姿を自分も見たい』と思い、頻繁に富士吉田に来るようになり、少しずつ“沼”にはまっていきました(笑)」(赤松氏)

また、貯金箱財団は、地域活性化プロジェクトの推進役に加え、移住者の受け皿としても機能した。慶應の研究スタッフとして富士吉田に関わっていた齊藤智彦氏が貯金箱財団の代表を務め、知人だったアーティストの南條俊輔フランソワ氏が加わった。

そしてさらに南條氏の紹介で貯金箱財団に加わったのが、フランスの芸術大学院を卒業後、東京でグラフィックデザイナーをしていた八木毅氏。

現在は株式会社DOSOの代表取締役として、本町通りにあるSARUYA HOSTEL、FabCafe Fujiを運営するほか、アーティストレジデンスも手掛ける。FUJI TEXTILE WEEKは八木氏が発起人になり、はじまったイベントだ。

クリエイターとしてキャリアを歩んでいた八木氏は、富士吉田に東京にはない可能性を感じていた。

「僕が富士吉田に来たのは、多くの空き家があることが大きいように思います。クリエイターにはやりたいことがいっぱいある。でも、東京には隙間がまったくなくて、多額のお金も必要なので、やりたいことがやれない。富士吉田にはなんでもできそうな雰囲気を感じたんです。僕を誘ってくれた南條くんも同世代。当時はあまり深く考えてなくて、仲間とスタートアップするようなノリでした」(八木氏)

クリエイターがクリエイターを呼び、地域の課題に向き合う

赤松氏と八木氏が話す「人の縁」と「都会にはない隙間」。言い換えれば、富士吉田にはさまざまな機会があり、そこにつなげてくれる地元の人材がいた。

ただ、機会があるといっても、それは一般企業で与えられるようなお膳立てされたものではなく、生身のままの課題。乗り越えなければならないハードルは少なくなかった。

八木氏ら貯金箱財団の場合は、自分たちの居場所をつくることからはじまった。貯金箱財団のメンバーで空き家を借りて住むことになったものの、そこは埃をかぶったままの廃墟のような状態。掃除をして、壁にペンキを塗り、DIYしていくことが最初の仕事だった。

その後は地域おこし協力隊の中間支援組織としてのサポート、まちのデザインの請負仕事、富士吉田におけるスタートアップ支援など、徐々に活動を活発化させていく。

このときのスタートアップ支援で、アーティスト・クリエイターで構成されていた貯金箱財団が富士吉田でチャレンジを志す若者の窓口になっていたことは、後の富士吉田の “トーン&マナー”に少なからぬ影響を与えた。

ハーブ農園を営むHERB STANDの平野優太氏。さまざまな地域のデザインプロジェクトに携わりFUJI TEXTILE WEEK副事務局長も務めるシーダ株式会社の杉原悠太氏。地域おこし協力隊を経て、富士吉田でイタリアンとクラフトビールの飲食店2店舗を経営する高橋亮太氏。

今、富士吉田の新しい文化を形成しているコアメンバーには、当時貯金箱財団を窓口に富士吉田にやってきた移住者が少なくない。

「齊藤智彦くんも、南條くんも、僕も、全員アート畑でゆるかったんですよ。

スタートアップ支援と言っても僕たちはきっちり事業計画を詰めていくようなタイプではありません。自分の居場所が欲しい人たちが訪ねてきて、ただその人たちが持っている固有のスキルを活かせるようにサポートしていました。

特に選別をしていたわけではありませんが、“類は友を呼ぶ”で、結果的に価値観の合う人たちが残ったのだと思います」(八木氏)

一方で、ゼミ生時代から富士吉田に関わり、初代地域おこし協力隊になった赤松氏も、最初から全面的に受け入れられたわけではなかったという。それでも、少しずつでも地域に馴染んでいくために、いろいろな試行錯誤を重ねていった。

赤松氏は「地元の人たちと共通の課題意識を持つことが大切」という考えから、studio-L時代の知見も活かして、まず空き家問題に取り組んだ。貯金箱財団のメンバーや市の職員とともにはじめた木造長屋のリノベーションは、徐々に地域の若者を巻き込んでいき、完成お披露目の「ハモニカ横丁げんき祭」は多くの地元の人々が詰めかけるイベントとなった。

赤松氏は貯金箱財団と地域おこし協力隊が発足して間もない時期のことを「仲間をつくるフェーズだった」と振り返る。

「自分たちのまちで、自分たちの暮らしに関わることを仲間と一緒にできたら楽しい。その感覚がスタートだったように思います。それは話していて楽しいとか、良い人だとか、そういう単純なことから徐々に広がっていったように思います」(赤松氏)

移住者だった2人が富士吉田の名物ホステルを開業

赤松氏は地域おこし隊としての3年の任期を終える時期になり、自らの身の振り方について考え始めた。どこかに就職するなど選択肢はいくつかあったが、それまで周囲に空き家の利活用への想いを強く語っていたこともあり、就職するのはかっこ悪いように思えた。空き家を活用するのは大前提。そのなかで赤松氏の頭に思い浮かんだのが宿をはじめるということだった。

当時は富士吉田にある新倉山浅間公園の忠霊塔がネットで話題になり、タイを中心に多くのインバウンド観光客が富士吉田に訪れはじめた時期だった。

富士山が世界文化遺産に登録されたにも関わらず、富士吉田には宿泊施設の選択肢が少なく、多くの観光客は山中湖や河口湖周辺のホテルに泊まっていた。また、ビジネスの算段だけでなく、宿ができることで富士吉田のコミュニティの輪を拡張していけるのでは、という思惑もあった。

赤松氏が貯金箱財団のメンバーに相談していると、八木氏から「一緒にやろう」という申し出。八木氏も貯金箱財団の契約を更新せずに宿に専念することになり、もう1人スタッフを加え、3名での船出になった。資金は民間都市開発推進機構(MINTO機構)からの助成、クラウドファンディングのほか、八木氏も当時の貯金をすべて投資に回したという。

富士吉田の中心市街地を通る「本町通り」沿い、築90年の美容室を自分たちの手で改装し、2015年7月「SARUYA HOSTEL」は無事オープン。空間やロゴなどのブランディング全般は八木氏が担当した。

移住者だった2人が本格的に地域に根を張った瞬間であり、中心市街地の景色が少しだけ変わった瞬間だった。

行政とクリエイターが手を取り合い、地場産業をリブランディング

富士吉田は富士山の湧き水を使用して糸染めしたことを背景に、1000年以上前から織物の生産地として発展を遂げてきた。

戦後は「ガチャッと織るたびに1万円が儲かる」という意味から「ガチャマン」と呼ばれる好景気が続き、本町通りの東側の「東裏」は織物問屋街として、西側の「西裏」は織物事業者が集う飲み屋街として栄えた。

1976年生まれの渡邉竜康氏は、富士吉田に工場を構える渡邉織物の3代目。まだ渡邉氏の幼少期には、富士吉田の織物事業者にもガチャマンとは言わないまでも活気があった。

「実家と工場がつながっていたので、父が仕事をしている姿をずっと見ていました。まだその頃は家の中に反物が高く積んであったり、とにかく忙しくしている様子でしたし、同級生にも機屋が何人かいました。

私が家業に入った20年前くらいには、もうずいぶん下火になっていて。機屋への注文も減っているし、跡継ぎもいないしで、ずいぶん事業者は減ったと思います」(渡邉氏)

海外から安価な大量生産品が輸入されるようになったことなどを背景に、富士吉田の織物事業者は高度経済成長期をピークに徐々に減少。地場産業の衰退とともに、まちにも徐々に空き家・空き店舗が増えていった。

しかし、ここ数年で新たな兆しも生まれている。

富士吉田の織物事業者の跡継ぎ世代は連帯し、自分たちでファクトリーブランドを立ち上げはじめた。富士吉田を含む山梨県の12の事業者で構成されるヤマナシハタオリトラベルは共同で産地とプロダクトのPRを行っている。

渡邉氏も写真やアートのバックグランドがあったことを活かし、テキスタイルブランド「Watanabe Textile」を立ち上げ、自ら生地を開発し、ブランケットを、デザイン、製造、販売もしている。

また、富士吉田の織物産地としての知名度を再び高めるきっかけになったのが、2016年から開催されている、織物製品、雑貨、グルメを集めた「ハタオリマチフェスティバル」だ。

発起人である富士吉田市役所の勝俣美香氏は、2015年に収税課から観光推進を担当する富士山課へ異動してきた。富士山という世界でも有数の観光資源がありながら、地域にお金が落ちていない現状について思案していたとき、地元織物事業者によるヤマナシハタオリトラベルを知り、可能性を感じたという。

「地元の織物事業者とコラボすれば、富士吉田という土地のブランディングをしながら同時に地域にお金を落とすことができるかもしれない」と考えた勝俣氏は、「ハタオリのまちを感じながら楽しんでもらう」というハタオリマチフェスティバルの原型となる企画にたどり着いた。

いかにも行政が主導している雰囲気のイベントにはしたくないと考えた勝俣氏は、赤松氏のほか、山梨県在住のデザイナー・土屋誠氏、手紙社で布博などのイベントを手掛けた藤枝大裕氏に相談を持ちかけた。

「赤松さんが企画した『ハモニカ横丁げんき祭』が私のなかではハタオリマチフェスティバルに近いイメージでした。近い雰囲気でやりたいと話したら、赤松氏が入ってくれて。土屋さんはご自身が制作を担当された『LOOM(ルーム)』という富士吉田市の織物を伝える雑誌の完成パーティーに参加させていただく機会があって、そのときにハタオリというコンテンツの力を強く感じました。それで是非、ご協力いただきたいとお願いをしました。

土屋さんが当時あまり織物に詳しくないとおっしゃっていて、それで連れてきてくださったのが、藤枝さんでした。皆さんと話をしてみたところ、3人が同じ気持ちになれたので『お願いします』とお伝えしました」(勝俣氏)

ハタオリマチフェスティバルはその後、毎年開催され、初年度に2000人だった来場者は令和5年には24000人に成長した。渡邉織物の渡邉氏も2年目から同イベントに参加している。

「Watanabe Textileを立ち上げてしばらくはオリジナルの生地の取引が主でした。最終製品まで作り、まだ販売する場所がない時期にちょうどハタオリマチフェスティバルがはじまりました。2年目から参加させてもらい、製品に対して直接消費者の反応を見ることができる貴重な機会でした。そこでいただいたご縁が仕事に発展したケースもありましたね」(渡邉氏)

ハタオリマチフェスティバルは多くのメディアで取り上げられ、織物の産地として知名度向上に大いに貢献した。「富士吉田で何かが起こっている」という評判が広がっていき、全国の産地から視察が訪れるようになった。

そしてハタオリマチフェスティバルの成功を下地にして、2021年には布の芸術祭「FUJI TEXTILE WEEK」が開催。富士吉田の中心市街地や機織工場を舞台にして、アーティストと地元の織物事業者による展示が行われた。

ハタオリマチフェスティバルが、行政の勝俣氏が発案してクリエイターの力を最大限に借りる座組だったのに対して、「FUJI TEXTILE WEEK」はクリエイターが発案し、主体となり、開催された。発案したのは八木氏だ。

「実は貯金箱財団の1年目の時も芸術祭を開催したことがあります。でも見向きもされませんでした。振り返れば、あのときは自分たちに実績がありませんでした。今はアーティストレジデンスを運営していたり、そういった実績をテーブルの上に載せて話をすることができる。そういった積み上げがあるのは、移住当初とは違う点だと思います」(八木氏)

勝俣氏は八木氏のアイデアを受け、FUJI TEXTILE WEEKの開催実現に向け、バックアップすることを決めた。八木氏の名義で文化庁のインバウンド推進事業に申請することを提案し、富士山課の職員も手伝い、期日ぎりぎりで申請書を提出。無事、採択された。

初年度に成功を収めたFUJI TEXTILE WEEKは、次年度以降は市の予算で開催され、順調に規模を拡大している。

勝俣氏は、行政が民間及びクリエイターを信頼することの重要性について、次のように話す。

「行政の職員は基本的に3年に1度、異動します。そのため、プロフェッショナルになることが難しいです。でも、赤松氏や八木氏を含め、富士吉田に移住して長くまちづくりに携わってくれている方たちは、それぞれの専門領域を持ちながら、このまちのことをずっと考えてくれている。そういう人たちの言葉は本当に勉強になるんです」(勝俣氏)

仲間と行政職員の存在が産んだ奇跡

貯金箱財団と地域おこし協力隊ができてから10年が経過した。渡邉織物の渡邉氏は少しずつ変わっていく富士吉田の裏で、赤松氏や八木氏が地元の人々や行政と地道に関係性を築いてきたことを知っている。

「(赤松氏や八木氏に)地元の仲間よりも会っているかもしれない」と語る渡邉氏は、ハタオリマチフェスティバルへの参加のほか、FUJI TEXTILE WEEKでのアーティストとのコラボレーションなど、赤松氏や八木氏とともに新しい富士吉田をつくる仲間のような存在になっている。

「僕も彼らのプロジェクトによく声をかけてもらっています。彼らの存在が良い意味で富士吉田のさまざまなレイヤーの人をかき混ぜてくれて、新陳代謝が起こっているように感じます」(渡邉氏)

なぜ、富士吉田に移住者が集まり、活躍できるのか?という問いに、赤松氏と八木氏はほぼ同じ答えをした。

最初に富士吉田に移住してきたタイミングでは、行政に彼らを信じて地域に招き入れてくれる人たちがいた。そこからは人が人を呼び、呼ばれた人がまた人を呼ぶ。そのうちに地元の人々、行政の人々など、さまざまなレイヤーの人たちとつながり、そこから生まれたコミュニティがまちを変える渦になっていった。

赤松氏は「自分が他の町でも同じことができるとは言い切れない」と話す。

「富士吉田に集まった仲間や信頼してくれた行政の皆さんの存在がいかに大事かということだと思います。周囲の皆さんの理解や協力があるからこそ、できていることなんです」(赤松氏)

富士吉田のクリエイターコミュニティーが生まれたのは、縁であり、偶然であり、奇跡でもある。

現在も富士吉田には移住者が来ており、その中心は20~30代。何か新しいことにチャレンジしたいという意欲も旺盛だ。

勝俣氏は「赤松さんや八木さんの後に続いてこの町を盛り上げてくれる人が出てきてくれれば」と、これから来る移住者によって富士吉田にまた新しい“奇跡”が起こることに期待を寄せた。

(文:野垣映二 写真:小池大介)