「おにぎり」が地域活性の「オープンソースプラットフォーム」になる?

家庭での握り飯、コンビニやスーパーのファストフード、専門店など、時代と共に進化を遂げてきた「おにぎり」。そんな日本人なら誰もが知っているおにぎりを活用した地域活性化の取り組みが始まっている。

「おにぎりには無限大の可能性がある」と語るのは、一般社団法人おにぎり協会代表理事の中村祐介氏だ。中村氏によれば、おにぎりはシンプルながらアレンジが利きやすく、漬物やみそ汁などの副菜、さらにお茶や日本酒など飲料も取り込める「万能和食」。さまざまな1次産品を掛け合わせられることから地域同士の連携が生まれやすいという。

おにぎりが地域経済に与える影響とポテンシャルについて聞いた。

中村 祐介(なかむら ゆうすけ)

一般社団法人おにぎり協会 代表理事/株式会社エヌプラス 代表

中学生時代に摂食障害を発症した際、母親が握ったおにぎりを食べたことでおにぎりの美味しさに目覚める。その後仕事を通じて海外の人と交流する中でおにぎりの専門団体がないことに気付き、おにぎりという和食文化を普及するために2013年おにぎり協会を結成する。2014年に一般社団法人化し、現在に至る。好きなおにぎりは梅、明太子。

おにぎりは「オープンソースのプラットフォーム」

──おにぎり協会の活動内容について教えてください。

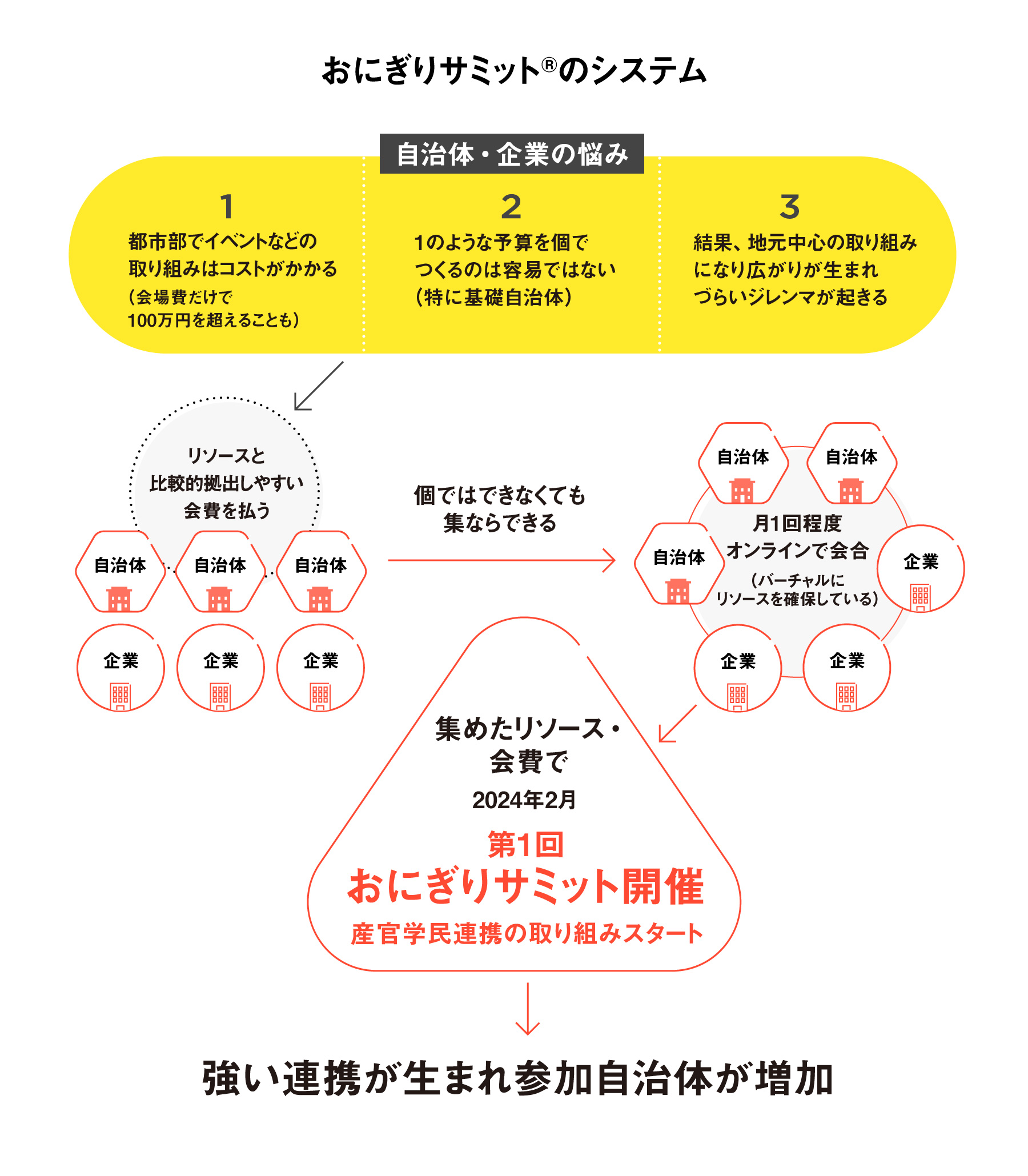

おにぎりについての情報発信、商品監修、教室、おにぎり店の開業支援など、おにぎりにまつわること全般を手掛けています。また、おにぎりを通じた地域活性化を目的に、年に1度東京で開催する『おにぎりサミットⓇ』や各地域で開催する『おにぎりサミットⓇローカル』というイベントも行っていて、現在11の自治体と17の協賛企業が参加しています。

──主催するおにぎりサミットでは、「おにぎりで地域をつなぐ」というキャッチフレーズを掲げています。なぜおにぎりが地域連携の鍵となるのでしょうか。

おにぎりは米と具材があれば完成する、シンプルながら奥深い料理です。米だけをPRする場合、産地同士が競合してしまいますが、おにぎりであれば異なる地域の特産品を組み合わせることが可能です。そのため、地域同士が連携しやすいという特徴があります。

例えば先日のイベントで販売した福岡県柳川市のおにぎり2個セットでは、お米は新潟県南魚沼のコシヒカリ、海苔は柳川の有明海苔、鮭は新潟県村上の鮭、梅は和歌山県みなべの紀州南高梅と、各地の特産品を掛け合わせたおにぎりを作りました。

参加者が気に入れば、その場で特産品の購入もできる。1次産品のアウトプットとして、非常に融通が利くのです。私たちは「オープンソースのプラットフォーム」と捉えています。つまり「おにぎり」というプラットフォームは、参加者が自由に表現できる場があり、それはITの世界でいうとCMSのWordPressやOSのLinuxのようにみんなの力で育てていくことができることを意味します。

またおにぎり協会の年会費には『おにぎりサミットⓇ』への参加料も含まれるため、予算が限られた自治体が参加しやすいことも特徴です。

『おにぎりサミットⓇローカル』も参画自治体同士の相互補助でやっているので追加の参加料はかかりません。交通費とスタッフさえ捻出できれば、参加自治体は各地で開催されるイベントで特産品をPRできます。 直近では3月9日に愛媛県今治市で開催しました。当日は埼玉県深谷市、和歌山県みなべ町、新潟県南魚沼市の職員も駆けつけ、産品を販売。職員が参加できない自治体も受け入れ自治体とおにぎり協会が、産品を代理で販売しました。具体的には北海道羅臼町の昆布や、福島県伊達市の伊達鶏です。午前中には、ほぼ売り切れました。

──『おにぎりサミットⓇ』と『おにぎりサミットⓇローカル』はどのように住み分けていますか。

参加自治体の首長や参加企業、メディアが一堂に東京に集まりインパクトを生み出すのが『おにぎりサミットⓇ』です。そしてそれを地域の人々にも楽しんでいただくため、地元のイベントにエンベッドしているのが『おにぎりサミットⓇローカル』です。

地元のイベントは、毎年同じ内容や顔ぶれになり、飽きられてしまいがちですが、『おにぎりサミットⓇローカル』が入ることで地元の人たちにも大いに楽しんでいただけます。

──具体的には、どんなことを行うのでしょうか。

例えば、おにぎり協会のアンバサダーでもある「おにぎり浅草宿六」や「おにぎりぼんご」のような有名おにぎり専門店が出張することも多いですね。東京と同じように行列ができて、南魚沼市では4時間待ちの行列ができるほどの盛況ぶりでした。

地域の飲食店や道の駅に協力していただいてキッチンカーやスタッフを出してもらうこともあって、そうすると地域にもきちんとお金を落として還元できます。

逆に「おにぎりサミットⓇ」で出した山形県米沢市発の米沢牛おにぎりを、「おにぎり浅草宿六」で数量限定販売するという取り組みもしています。連日午前中に売り切れるほど盛況でした。そうすると米沢市のお肉を食べてみたいという人と交流人口が創出できる。

自治体によっては各地に参加できる予算がとれていないこともあります。その場合は愛媛県今治市の例でお話をした通り、産品だけを送れば良い。地域それぞれに合わせたアプローチが、おにぎりではできるんです。

国内外で需要増「おにぎり」で新たな価値を創出する

──イベントに来るような顧客層は、普段からおにぎりを好む熱狂的なファンが多いのでしょうか。

熱狂的なファンだけでなく、いわゆる一般の人も来てくださっている印象です。おにぎりは日常的に食べる「ケ」の料理でもあります。もちろんご馳走系もありますが。そのため老若男女イベントでは行列に並んでいます。それも有名店のおにぎりだけではないですよ。2月に開催した福岡県柳川市の「おにぎりサミットⓇローカル」ではさまざまな屋台がある中で一番行列ができたのは私たちが支援した学生が握るおにぎりでした。

──おにぎりサミットⓇローカルの屋台は、特別なメニューだったのでしょうか。

鮭など、いわゆる普通のおにぎりです。もともとおにぎりといえば昔は自宅でつくるものでしたが、都心部を中心に今、若者や共働き世帯でおにぎりはコンビニやスーパーで買うものになっている。

一般社団法人日本惣菜協会が出している2024年版惣菜白書では、米飯類の市場規模は4兆8161億円。これは一般惣菜や調理パンなどを抑えて1位です。消費者動向でも、購入頻度でも弁当に次いでおにぎりが2位に並びます。しかも首都圏では弁当を超えておにぎりが1位です。

それだけおにぎりに対する購買意欲は高いわけですが、そういったおにぎりは冷えているものが多く、「握りたてのおにぎり」つまりアツアツのふっくらご飯のおにぎりというのはそれだけで価値が高まってきています。

また、そういった「握りたてのおにぎり」を提供するおにぎり専門店は年々減少する地元の定食屋や個人店に代わる存在として、魅力的に映るのです。

──若い世代からすると、逆に握りたてのおにぎりが新鮮に映るのですね。おにぎりは外国人からも人気だと聞きますが、実際はどうですか。

日本人の想像以上に、海外におにぎりは浸透しています。オックスフォード英語辞典には「Onigiri」という単語が載っているし、インバウンド客のリュックの中には「持ち運べる和食」としておにぎりが入っています。

余談ですが、日本人発の和食はアドバンテージになるので、海外市場を狙って事業を始める若者も多いです。おにぎり協会もそうした活動を支援していますし、日本人だけでなく外国人の方々からのビジネス相談も増えてきました。

おにぎり協会でも、2015年5月にミラノ万博で『おにぎりデモンストレーション』を開催しましたし、その翌年にはカタール・ドーハなどでもイベントを主催しました。そのころと比べて、おにぎりの認知度はいっそう高まり、今年もまた海外でイベントを行う予定です。

おにぎりを媒介にして、地域経済が動き出す

──おにぎりというオープンソースが国内外に広がりを生み、それまでは出会えなかった人や地域との関わり合いが生まれているのですね。

自治体の人からは「おにぎりにすると分かりやすい」とよく喜ばれます。例えば特産品の海苔だけをPRするのは難しいですが、おにぎりにすると薦めやすくなる。

1次産品の認知度向上、地域ブランディング、アグリツーリズム、自治体同士の連携など、おにぎりがあらゆるニーズの受け皿になれるのです。

──お話を伺っていると、今後おにぎりで地域活性化に取り組む自治体は増えていきそうですね。

おにぎりを利用したまちおこしは昔から行われてきた取り組みです。ただ、それは「地元の学生とおにぎりレシピを考える」など、地元の枠でとどまっていました。それではなかなか外からの認知を得られないし、新しいアイデアも生まれにくい。でも自治体同士が連携すると、広域の取り組みが可能となり、インパクトが生まれる。おにぎりを媒介にして関係人口が広がっていくわけです。

最近で言えば、企業版ふるさと納税を活用するのも一案です。例えば小学校の給食のための米が高すぎて買えないという状況になっていたとします。これを「お米を作って小学校にお米を配ろう」とプロジェクト化すれば、企業版ふるさと納税の仕組みで企業から寄付を募ることもできるでしょう。

子どもはお米が食べられる、企業は法人関係税が軽減される、自治体は寄付してくれた企業のことを認知する。関係者全員が得する仕組みが生まれます。おにぎり協会には、自治体だけでなく企業も参加しています。マッチングしやすい土壌があります。

──おにぎりがきっかけで地域や企業とのつながりができて、それが別のプロジェクトに発展する可能性もあり得ますね。

名物おにぎりを食べるための旅行や田植え体験などのアグリツーリズムも考えられますね。実際におにぎり協会でも、岩手県陸前高田市の田んぼを見に行くツアーなどを開催したりしました。

多くの人がまだおにぎりのポテンシャルに気づいていないのが現状ですよ。それは日本人にとってあまりにもあって当たり前の存在だから。でも、実際はおにぎりの御旗を立てるだけで、いろいろな目的を持った人が集まるし、裾野が広がっていきます。

未知の産品をブランディングするのは難しいですが、おにぎりという既知のものに未知を加えると注目される。地域の魅力を、おにぎりを通じて面白く感じてもらえる仕組みを作ることが、僕たちの仕事だと思っています。

(文:秋元沙織 写真:小池大介 カバー写真:Adobestock)