それ、“強者”の戦略じゃないですか?プレミアムな“弱者”がつむぐ京都・丹後のイノベーション

「弱者はプレミアム戦略でしか生き残れない」

京都府北部に位置する丹後地域。この地で130年以上お酢を造りつづける飯尾醸造の5代目当主・飯尾彰浩氏はそう語る。

丹後は日本三景のひとつとされる名勝・天橋立のほか、丹後ちりめんの産地として日本有数の絹織物産業を有する、伝統と文化の地。

なぜ、飯尾氏は丹後と地元事業者をあえて「弱者」と位置づけるのか。また、同氏が語る「プレミアム戦略」とは。

近年、日本だけでなく世界から注目されるブランドが同時多発的に生まれている丹後地域。丹後で今起こっていること、そして飯尾氏の言葉の真意を現地取材から紐解いていく。

日本一の絹織物産地が抱える地域課題

丹後は宮津市、伊根町、与謝野町、京丹後市の2市2町からなる京都北部の日本海に面した地域。「海の京都」と言われ、天橋立や伊根の舟屋など風光明媚な景観を有することから、観光業は主要産業のひとつだ。

そしてもう1つの丹後の主要産業が繊維織物業。丹後ちりめんの集積地である同地は戦前から日本一の絹織物産地であり、日本の着物生地の全国シェアの約70%を占める。

しかし、そのいずれの産業も、現在は順風満帆というわけではない。

天橋立には年間約600万人の観光客が訪れるものの、日帰り観光がメインであるため客単価は3000円程度。観光産業が地域経済にもたらす恩恵は限定的だ。

300年以上の歴史がある丹後ちりめんも、着物の市場の縮小により、最盛期の1972年には1,000万反あった生産量が2022年には約15万反と98.5%も減少しているという。

観光業も繊維織物業も、課題を抱えているとはいえ現在も地域の基幹産業である。地域単位ではなく企業の場合でも、このような過去に会社を支えた既存事業はアップデートするのが難しいものだ。

そんな閉塞感を打破する何かが求められていた2000年代後半頃、丹後が変わるきっかけとなる「異端」の事業者が生まれていた。

ハンドメイドの「美」に振り切り、世界から称賛を受けるジャパンブランド

1つ目の「異端」は、世界唯一の手織りネクタイブランド「kuska fabric」。

帝国ホテル東京に旗艦店を構えるほか、英国・サヴィルロウで最も格式の高いテーラーとされるハンツマンで取り扱いされるなど、日本のみならず世界から高い評価を受けるジャパンブランドだ。

実は1936年創業のクスカ株式会社は、代表の楠泰彦氏が後を継ぐまでは着物生地やちりめん小物の製造メーカーであった。

2008年、東京で建設会社に勤めていた楠泰彦氏は、30歳を前に実家のある丹後にサーフィンをしたいという理由でUターン。それと同時に祖業である織物業を継ごうと考えたが、当時家業は廃業寸前だった。

「着物の市場が3兆円ほどあったのが、今は2,000億円ほどになってしまっています。私が子どもの頃からずっと衰退産業で、そろそろ廃業しようかというタイミングに、偶然僕がサーフィンをするため、実家に戻ったんです」(楠氏)

もともと家業を継ごうという気はなかったという楠氏。業界の固定観念に囚われない発想で、クスカの第二創業となる事業を立ち上げていった。

まず着手したのが、着物生地の製造・販売からの撤退だ。そもそも着物市場は先細り。さらに、業界の常識に染まっていない楠氏は、着物の流通における問屋の多重構造で「1,000円で仕入れたものが1万円になり、1万円で仕入れたものが10万円以上になる」ことに疑問を感じていた。そこで楠氏は着物のサプライチェーンから離れ、自らブランドを立ち上げて直販していくことを選択する。

もう1つ着手したのが、機械織りから手織りへの移行だ。丹後の織物事業者の99%以上が機械織りによる大量生産であるのに対して、時代と逆行するように手織りによる少量生産を選択。

そしてその美しさと質感を最大限に表現できるアイテムとして、ネクタイブランド「KUSKA」(現・kuska fabric)を立ち上げた。

「機械織りだとすべてのネクタイブランドが競合になってしまいます。資本の大きい企業が大量生産して数で勝負するビジネスでは勝負できない。だからプロセスを根本から変えようと、ハンドメイドに振り切ったのです」(楠氏)

母親の手伝いはあったが、実質1人での船出。「(成功する)確信はないけれど、やるしかない。そもそも廃業寸前だった会社。やってみて潰れたらしょうがない」と覚悟を決めての挑戦だった。

当初は赤字続きだったものの、徹底的に「美」にフォーカスをあてた高価格少量生産の戦略は徐々に奏功する。2013年にユナイテッドアローズとの取引を開始。2015年にはANAの国際線機内誌に掲載されたことでブランド認知が大きく向上した。

現在はさまざまなメディアで取り上げられるほか、前述の通りロンドンのサヴィル・ロウのテーラーにも商品を卸すなど、世界各国から称賛を集めるブランドへと成長した。

丹後の中でも独自路線を進むクスカだが、そのベースとなっているのは丹後の絹織物の産業エコシステムだという。そういった背景もあってか、近年、楠氏は改めて丹後の地域としてのブランド価値向上に目を向けるようになった。

「たとえば糸を染めるとか、加工するとか。そういった絹織物の分業ができるエコシステムがあるからこそ、高品質な商品を製造できるというところはあります。

2018年頃から丹後の地域の情報を発信するWebメディアを自前で運営しているんです。それは『kuska fabric』の価値のベースになる丹後の価値を、ボトムから上げていかなくてはならないと思ったからです。

今の人は丹後ちりめんと言われても良くわからないじゃないですか。だから、織物以外の食や海などの観光資源にもテーマを広げて、最終的に丹後の織物や『kuska fabric』に還元されるような、そういうメディアにしていこうと考えているんです」(楠氏)

丹後を日本のサンセバスチャンに。食文化による地域創生への挑戦

そして、もう1つの「異端」。それが冒頭に紹介した飯尾醸造の5代目当主・飯尾彰浩氏が手掛ける地域の食への取り組みだ。

飯尾醸造株式会社の5代目当主・飯尾彰浩氏は、1890年代から続く老舗酢造メーカーの跡継ぎとして2004年、29歳で丹後の地に戻った。それまでは世界トップのブランド力を誇るコカ・コーラで働いていた飯尾氏。その経験が、後の経営判断に大きな影響を与えることになる。

「名刺は5代目見習いでした。ただ経営計画は初年度から立てていましたね」と飯尾氏は当時を振り返る。帰郷当時、飯尾醸造は問屋への卸売りが中心で、プライベートブランドのOEM供給も行っていた。

「物としては自社製品なのですが、ある意味下請けに近い状態でした。取引先とは資本関係はないけれど、子会社のような扱いになっていたんです。まずはブランドとして独り立ちしなければならないと考えました」(飯尾氏)

そこで飯尾氏が最初に取り組んだのが、OEM生産からの完全撤退だった。3年後には、主力商品だった富士酢の香りをマイルドにした高価格帯商品、「富士酢プレミアム」を開発した。

ここから飯尾醸造は、これまで1000円の商品を500円で問屋に卸していたBtoBのビジネスモデルを、2000円の商品を通販などで直接2000円で販売するBtoCのビジネスモデルに転換。その後の商品開発では、ピクルス専用のお酢など他社が作っていない商品を展開した。

飯尾氏は着実に「プレミアム戦略」へ舵を切っていったのだ。

この判断の背景には、飯尾氏のコカ・コーラでの経験があった。

「私が働いていた当時、コカ・コーラは世界ナンバーワンブランドでした。コカ・コーラのような“強者”は他社と似た商品をお手頃な価格で販売しても勝つことができる。でも、それが飯尾醸造だったらどうでしょうか。その真逆で勝負するしか生き残る道はないですよね。だから『プレミアム戦略』なんです。

地域の事業者は『うちは儲かっていない』『零細だから』と言いながら、自分たちが『弱者』であることに本当の意味では気づけていないことが多いように感じます。だから、下請けとして安い商品を大量生産していたりする。

私が幸運だったのは、20代の時に世界ナンバーワンブランドで『強者』を知れたこと。だから、自分たちが『弱者』だと気づくことができたのだと思います」(飯尾氏)

この飯尾氏の弱者の兵法としての「プレミアム戦略」は、同氏が地域の食に取り組む中でも活かされている。

経営理念に「モテるお酢屋。」を掲げた飯尾氏はステークホルダーのひとつを「地元」と定めた。地元に何か恩返ししたい。そう考えていたときに宮津市にある古い建物を残そうと奔走していた設計士から「バーをやってくれないか」と声がかかる。

当初、飯尾醸造は蔵を改装した鮨店の出店を予定していたが、他のテナントが決まらず計画は停滞。そこで飯尾醸造が建物を買い取り、2017年にイタリアンレストラン「aceto」を開業した。

そしてこの頃から飯尾氏は「丹後を日本のサンセバスチャンに」というメッセージと共に、食を通じた地域活性に力を入れるようになる。サンセバスチャンは世界屈指の美食の街として知られるスペインの観光地だ。

「わかりやすくサンセバスチャンと言っているのですが、本当はサンセバスチャンから車で30分、40分ほどのゲタリアという漁村をモデルにしています。ゲタリアは、魚の炭火焼料理が世界一と言われています。魚の炭火焼で1点突破のミシュラン星付きのお店とその姉妹店があり、その2店舗を目指して世界中から人が集まるんですよ。

丹後は美味しいものを食べようと思った時に、ハレの店がなかったんですよね。日常で利用する居酒屋みたいなケの店はあったとしても、遠方からお客さんに来てもらったときに一緒に食事してっていうお店が全然なかった」(飯尾氏)

丹後には天橋立や伊根の舟屋など、魅力的な観光資源はある。しかし、一度訪れたら十分という印象を与えかねない。また、せっかく丹後まで訪れてもそのまま帰ってしまっては丹後への経済効果は限定的だ。

飯尾氏は、量から質への転換を見据えていた。つまり、「プレミアム戦略」だ。

「行政は丹後の年間600万人の観光客を700万人にしようと考えます。でもそれは『強者』の戦略です。観光数が400万人になってもいいから、宿泊する人の割合が倍になればいい」(飯尾氏)

「丹後を日本のサンセバスチャンに」という飯尾氏のメッセージに呼応するように、現在丹後では“ハレの店”の出店が相次いでいる。

acetoと同じ敷地には鮨割烹・西入るが出店。世界的な影響力を持つレストランガイド「ゴ・エ・ミヨ」にも掲載されるなど、海外からも高い評価を受けている。最近では飯尾氏との縁で、南仏から移住してきたパトリス・ジュリアン氏が宮津にカフェレストラン「Maison Julien Miyazu」を開業した。その他にも飯尾氏と直接関係のない店も含めて、さまざまな店が丹後エリア周辺に生まれているという。

acetoをはじめ、いずれもデステーネーションレストランとして、丹後を訪れる目的になり得る店だ。「acetoと西入るの2店舗だけでも年間1000泊近い宿泊需要を生み出している」と飯尾氏は語る。

2020年に世界的ホテルチェーンのマリオット系列ホテル「フェアフィールド・バイ・マリオット・京都天橋立」が宮津に開業したのは、このムーブメントと少なからぬ関係があるだろう。

弱者の兵法「プレミアム戦略」とは?

飯尾醸造とクスカの取り組みの共通点、それは弱者の兵法としての「プレミアム戦略」だ。クスカの楠氏もまた、機械織りから手織りにシフトすることで、大量生産の“強者”と競合することを避け、高価格帯路線を突き進むことで活路を見出した。

楠氏は「プレミアム戦略」という言葉は用いていないが、丹後の未来について飯尾氏と同じくそれぞれの事業者の個性の重要性を説く。

「何よりも丹後の一つひとつの事業者がコンテンツとして独自性があり、際立っていること。それが地域に人を引きつけるのではないでしょうか。丹後は数や量で勝負する地域じゃないと思うんです。そこはクスカのビジネスモデルと同じじゃないかな」(楠氏)

小さくても尖った「個」の集合であることが地域の価値を上げる。では、その「個」が地域の価値を最大化するために、地域の事業者間が連携する必要はあるのか。

飯尾氏もまた「尖ったコンテンツがそれぞれのジャンルで存在することが街の深さにつながっていく」と語った上で、地域連携の難しさについて次のように話す。

「差別化を図るという意味では、他の事業者と違うことをした方が良いわけです。同業者の組合などの存在自体は否定しませんが、その連携の仕方によってはその地域の産業の未来をなくすことにつながってしまうでしょう。

例えば丹後ちりめんもそれぞれの事業者が企業努力してもそのブランドで一括りにされてしまう。さらに昔は絹織物こそ丹後ちりめんだったのに、安い方が売れるのではと誰かが考えて、今はポリエステル製も丹後ちりめんを謳っています。

“弱者”がそれをやってはその産業は終わってしまう。今もし組合で連携して取り組むのであれば、丹後ちりめんの質を担保して、マスではなくてアッパーに舵を切るようにしていくべきです」(飯尾氏)

地域連携も“馴れ合い”になってしまえば、「個」を損なうことになりかねない。ただ、飯尾氏も楠氏も、他の事業者とのつながりが不要と言っているわけでもなければ、仲が悪いわけでもない。

実はクスカがネクタイブランドとして再出発した際の、最初の顧客は飯尾氏なのだそうだ。飯尾氏はクスカを「心の底から応援している」と語り、遠方から来た客でクスカをおすすめした方が良いという客がいれば連れて行くという。

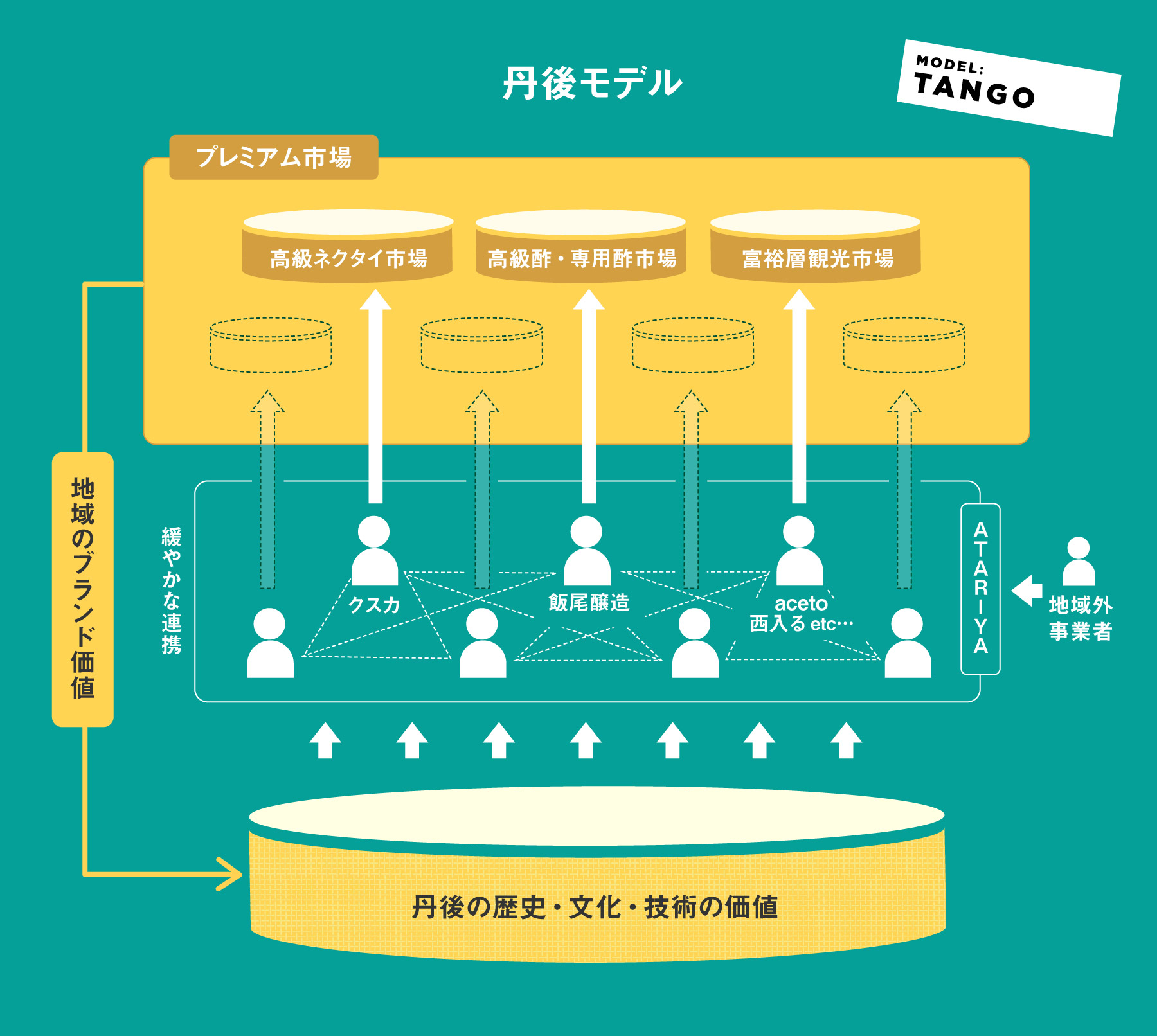

強い「個」同士の緩やかな協力関係。それが飯尾氏と楠氏が理想とする地域連携だ。

「個」から丹後全域、そして全国へ。イノベーションを加速させるプラットフォーム

与謝野町でそんな尖った「個」と丹後内外の事業者をつなげ、イノベーションを生み出そうとする取り組みがはじまっている。

京都市に本社を置くウエダ本社は、オフィスの設計・施工を通じて、働き方改革のサポートを行ってきた企業だ。そんなウエダ本社が2022年、丹後に開設したのが「ATARIYA Tango Innovation Hub」(以下、ATARIYA)である。

料亭だった建物を改装して作られたATARIYAは、単なるコワーキングスペースではない。研修、イベントなどの施設利用はもちろん、地域の課題と企業のマッチングなど、包括的なサポートを提供。地域の事業者と外部企業をつなぐプラットフォームとして機能している。

ウエダ本社の代表取締役社長の岡村充泰氏は、丹後の可能性と課題をより客観的な視点から指摘する。岡村氏が特に危機感を抱くのは、産業を下支えする層の疲弊だ。

「何より丹後には日本の呉服を支えてきた繊維技術があります。日本の和装の約7割が丹後で生産されていて、丹後が終われば日本の和装も終わる。飯尾醸造やクスカのように地域で突出した存在は現れています。でも、元々西陣織の下請けでやってきたような層がなんとかならないと、産業全体が持たない。その裾野の層は変わっていないのが現状です」(岡村氏)

従来の組合や行政の取り組みでは、こうした課題に対応するのは難しい面があるという。

「組合などはどうしても公平性を重視せざるを得ず、アクティブに動こうとする人だけをサポートするのは難しい。また、行政の予算で動いている組織は、地域ごとに予算が振り分けられるため、行政区分をまたいで活動することができません。私が丹後に来て驚いたのは、丹後内の地域同士が一体となって動いていないことでした」(岡村氏)

ATARIYAは、こうした既存の枠組みでは解決できない課題に対して、「出島」として機能することを目指す。

「ATARIYAは与謝野町にありますが、京丹後市の事業者のサポートも自由に行えます。行政や組合ではできないことを出島的にここでやっていく。丹後ちりめんも市場が縮小している中で、新たな展開が求められています。丹後でイノベーティブなことをしようとすると、いつも同じメンバーに負荷がかかってしまいますが、その負担を分散しながら、新たな取り組みを支援できる場所になるといいですね」(岡村氏)

実際に、ATARIYAでは繊維事業者と資材関係の企業のコラボレーションによる新商品開発など、具体的な成果も生まれ始めている。

ATARIYAは、クスカや飯尾醸造が体現する「個の尖り」と「緩やかな連携」を支える基盤として、丹後の産業構造の転換を後押ししようとしている。

300年以上の歴史を持つ丹後ちりめん、1300年の歴史を持つ天橋立。丹後には、確かな技術とストーリーが息づいている。

「丹後でこれがうまくいかないようでは、日本のほとんどのところがうまくいかない」

岡村氏は、この地に日本の地域経済の未来を見ている。

技術とストーリーという強みを持ちながら、マーケットの縮小という課題に直面する丹後。尖った事業者によるプレミアム戦略、事業者間の緩やかな連携を促す出島的プラットフォーム──。丹後で今起きている変化は、日本の地域経済の新たなモデルを示唆しているのかもしれない。

(取材・文:野垣映二 写真:山元裕人)