3年で6.5億円調達。「稲とアガベ」が爆速事業拡大の先に見る男鹿のグランドデザインとは?

秋田県北西部の半島に位置する男鹿(おが)市。ユネスコ無形文化遺産に登録された「男鹿のナマハゲ」で知られるほか、豊かな山海の幸、温泉などさまざまな魅力溢れる地域だ。

しかし一方で男鹿市の人口は最盛期の約5万人から現在は約2万3千人に減少。JR男鹿駅周辺を歩いているとシャッターの閉まった店舗や廃墟のようになった建物が目立つ。

そんな中、クラフトサケ醸造所の稲とアガベ株式会社は、創業から3年以内に醸造所のほか、ラーメン店、宿泊施設、スナックなど、男鹿駅から徒歩圏内で8拠点を展開。同社の資金調達の総額は6.5億円に及ぶ。

なぜ地方の酒造メーカーである稲とアガベは男鹿の街でこれほど多くの開発を実行したのか。そしてなぜ成し得たのか。稲とアガベの取り組みから地域活性化のヒントを探る。

「クラフトサケ」からはじまる、日本酒業界の革命

稲とアガベが提供する「クラフトサケ」を初めて聞いたという方もいるだろう。クラフト酒は日本酒の技術をベースに、ハーブやフルーツなどの副原料を加えたお酒。あくまで日本酒ではない、新ジャンルのお酒だ。

大学時代、アントレプレナーシップやベンチャーファイナンスを学んだ岡住氏は、縁あって秋田県の新政酒造に入社。気鋭の酒蔵で日本酒造りを学んだ岡住氏は独立を決意したが、そこには業界の大きな壁があった。

現在、日本では法的に日本酒業界への新規参入は規制されていて、戦後新規の製造免許は認可されていない。そこで岡住氏が選択したのが「その他の醸造酒製造免許」で、日本酒ではない「クラフトサケ」を製造することだった。

日本酒業界の参入規制に疑問を感じた岡住氏は「クラフトサケ」の製造をしながら、いずれ日本酒業界に参入することを決意。

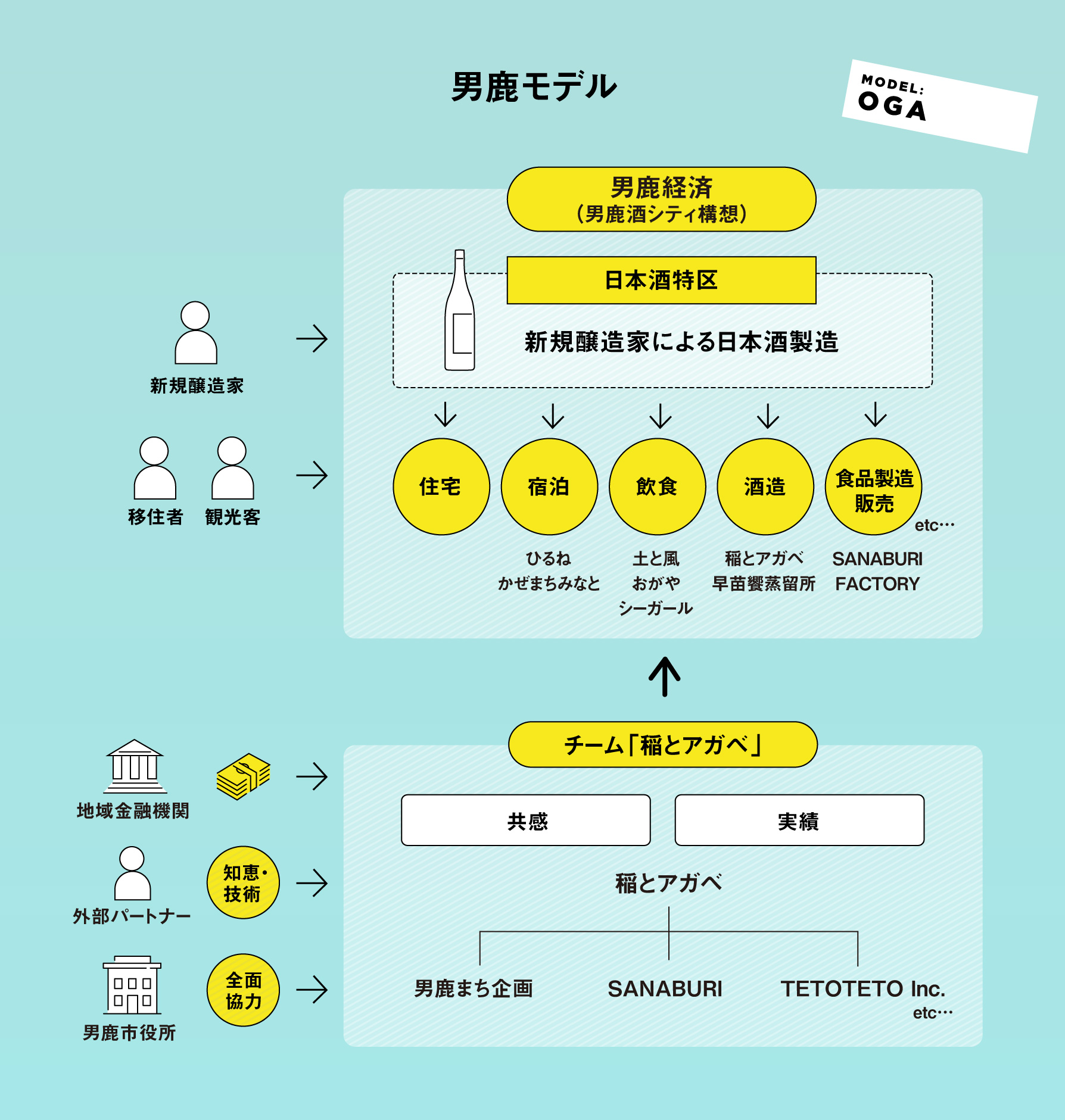

稲とアガベでは、国家戦略特区の枠組みを使い、国内で唯一日本酒を製造できる日本酒特区を新規創出することを創業当初から掲げている。

稲とアガベの知られざるロールモデル

酒造りのほかにさまざまな事業を展開する稲とアガベのロールモデルが、新潟のワイナリー、カーブドッチだ。カーブドッチの敷地内には、ワイン製造場のほかに、レストラン、カフェ、ワインショップ、マルシェ、イングリッシュガーデン、コンサートホール、日帰り温泉、ホテルなどさまざまな施設や店舗が軒を連ねる。

また、同時に「ワイナリー経営塾」を開催し、卒業生が近隣地域でワイナリーをはじめることで、ワイナリーなどこれまでなかった新潟にワインコーストを形成している。現在、同地では新潟駅からバスが出るなど、知る人ぞ知る観光地になっているという。

「カーブドッチワイナリーの日本酒版をやりたいと思ったんです。何もない場所でも、お酒を起点にいろいろな機能を実装すれば、世界中から人が集まる場所にできる。すでに秋田には新政をはじめとするNEXT5、雪の茅舎など、日本中の人たちが求める日本酒ブランドがあります。だったら僕はお酒を起点に『ここに行きたい』と思える場所を作りたいと思ったんです」(岡住氏)

なぜ稲とアガベは男鹿を選んだのか?

「日本酒業界に参入する」「お酒を起点にしたまちづくり」、2つの志を抱えた岡住氏は、秋田県内でクラフトサケ醸造所の場所を探していた。

当初イメージしていたのは、廃校になった学校で醸造所のほか宿やレストランなどを展開すること。しかし、一般的に学校は中低層住宅地域に設置されており、小規模な事業しか開業できないという制約があった。

そんななかで出会ったのがJR男鹿駅の旧駅舎だ。男鹿市による駅前再開発の流れのなかで、旧駅舎の活用の話が岡住氏のもとに届いた。

物件の広さとしては醸造所を「ギリギリやれなくもない」くらい。さまざまな事業を行うには広さが足りない。しかし、駅前に多くの空き物件があることに気づいた岡住氏は1棟の施設でさまざまな店舗を運営するのではなく、まち全体に分散させることを構想する。

最終的な決め手になったのは友人からの紹介で知り合った男鹿市役所の担当者だった。分厚い資料を作成し、岡住氏と一緒に男鹿市の候補地を回ってくれた。「ここまでやってくれたのだから」と、岡住氏は旧駅舎をクラフトサケの醸造所にして、男鹿でお酒を起点にしたまちづくりをすることを決めた。

その判断は結果的に正解だったと言える。男鹿市役所の担当者は地域のさまざまな人と岡住氏をつなげ、そのなかの1人が菅原広二市長だった。初めての会食の場で岡住氏は自らの構想を話し、菅原市長は稲とアガベへの全面的な協力を約束する。

「すごい若者が来たな、と。稲とアガベを支援するにあたり、市の財源には限りがある。でも、県や国との橋渡し役になることはできる。だから金銭的な支援以外は全部やると言ったんです」(菅原市長)

岡住氏と菅原市長は、その場でLINEの連絡先を交換。男鹿市は有言実行で、その後の稲とアガベの重要な局面でさまざまな交渉や調整を引き受けることになる。

男鹿駅周辺で醸造所、レストラン、食品加工場、ラーメン店など次々に開業

創業の2カ月後、稲とアガベは構想を実現するための資金として日本政策金融公庫と秋田銀行から総額2億円の融資を受けた。

創業間もないベンチャーへの大規模融資が実現したのは、創業以前から清酒の販売実績を積み上げ、綿密な事業計画を練り上げて準備していたからだという。

壮大なビジョンを語り人々を惹きつけるだけでなく、確かな実行力で実績を積み上げる。そこが稲とアガベないし岡住氏が金融機関だけでなく地域からも信頼を得ることができた理由だろう。

その実行のスピードは驚異的だ。2021年秋に稲とアガベ醸造所をオープン後、11月にクラフトサケ「稲とアガベ」の販売を開始。12月にはレストラン「土と風」をオープン。

2023年4月に食品加工場「SANABURI FACTORY」、同年8月にラーメン店「おがや」、2024年6月に宿泊施設「ひるね」、同年12月にスナック「シーガール」をオープン。

クラフフトサケの販売も伸ばしながら、続々と男鹿のまちに新業態を展開していった。

チーム「稲とアガベ」を支える、食のクリエイティブディレクター

岡住氏の専門はあくまで酒造り。さまざまな業態を展開するにあたって、稲とアガベを支えたのが外部パートナーの存在だった。

TETOTETO inc.は食のクリエイティブディレクターの井上豪希氏のもとにさまざまなジャンルのクリエイターが集う「フードコレクティブ」。

岡住氏と井上豪希氏は、岡住氏が稲とアガベの創業以前に東京都・木花之醸造所で初代醸造長をしていた頃からの友人だ。

日本酒のイベントで知り合い、意気投合した岡住氏と井上氏は日本酒業界の酒粕問題について話し合い、酒粕を利用して「発酵マヨ」という植物性マヨネーズを製造する、SANABURI FACTORYの前身となるプロジェクトを進めていたという。

その縁もあり、TETOTETO inc.は土と風のメニュー開発、SANABURI FACTORYの食品加工場の設計、宿泊施設「ひるね」の内装デザインなど、食に限らずさまざまなクリエイティブを担当。

シーガールでは井上豪希氏が代表を務める別会社が運営主体となるなど、もはや外部パートナーとは言い切れない、男鹿のまちづくりの主要な担い手となっている。

「外から見ると、男鹿のまちづくりを行う有機体の1つみたいに見えるかもしれない。でもやっぱり僕らは修ちゃん(岡住氏)をエンパワーメントするために、一緒にスクラムを組んでやっている感覚ですね」(井上豪希氏)

食のクリエイティブディレクターとして、さまざまな自治体やナショナルクライアントとのプロジェクトにも参画する井上豪希氏だが、稲とアガベとのプロジェクトに「人生の3割ぐらいはコミットしている」という。

当初、稲とアガベからのプロジェクトはレベニューシェアで引き受けるなど、金銭ではなく岡住氏への共感を理由に参画したという。

リソースが限られていることの多い地域のまちづくりにおいて、こうした外部パートナーのコミットは非常に重要な価値を持つ。なぜ、井上氏にとって稲とアガベとの仕事は特別なのだろうか。

「なんでしょう。単純に修ちゃんの熱量がそうさせている部分はあるでしょうね。よくブランドを作って欲しいという依頼を受けるけれど、クライアントよりも僕らの熱量の方が上だってことが、結構あるんですよ。

でも修ちゃんは、地元の人たちも含めて誰よりも、男鹿への熱量がある。ローカルに飛び込んで歓迎されている人って、その場所のためにという思いが、地元の人よりも強い気がするんですよね」(井上氏)

3億2,450万円の資金調達で加速する、男鹿のまちづくり

2025年1月21日、鉄工所の跡地を利用したジンの蒸留所「早苗饗蒸留所」がお披露目された。蒸留所内にはドイツのアーノルド・ホルスタイン社の銅製蒸留器が置かれ、今後はショップや飲食店を併設する計画もあるそうだ。

SANABURI FACTORYで酒粕からマヨネーズを製造する過程で霧散するアルコールを有効活用しようと始まった、蒸留所の構想。今後は稲とアガベの酒粕から蒸留所でアルコールを取り、残った酒粕からSANABURI FACTORYでマヨネーズを製造することで、フードロスをなくしていくという。

この蒸留所の整備・開業には、稲とアガベと関係各社が2024年10月に実施した総額3億2,450万円の大型融資の資金が充てられている。

チーム「稲とアガベ」として資金調達を行ったのは、「稲とアガベ」「男鹿まち企画」「男鹿サケ蒸留所(現・SANABURI)」の3社。SANABURIは稲とアガベのCFOである齋藤翔太氏が代表を務める。男鹿まち企画は2023年3月に稲とアガベとNewLocalが合弁で立ち上げた、男鹿のまちづくり会社だ。

NewLocalはマッキンゼーアンドカンパニー出身の石田遼氏が立ち上げたまちづくりスタートアップ。地域のまちづくりの担い手とともに合弁会社を立ち上げ、不動産開発を軸にした、まちづくりを行うのが特徴だ。

東京のイベントではじめて挨拶を交わしたという岡住氏と石田氏。その場で男鹿へ行くことを約束して、それから1カ月も経たずに石田氏は男鹿へ出向いた。岡住氏の家に泊まった翌朝、1人で男鹿のまちをランニングしてきた石田氏は、戻って来ると男鹿のまちづくりについて熱弁を奮った。

「まだ、稲とアガベ醸造所と土と風だけしかないときでした。男鹿の街は寂しい印象でしたが、ナマハゲのような観光資源があって、年間250万人の観光入込客がいる。あと、寒風山から見下ろす半島の景色はすごく綺麗で魅力的でした。ただ、正直に言えば岡住という人間に賭けたいと思えたことが一番ですね」(石田氏)

お互いの人間性を知った2人は、すぐに「何か一緒にやりますか?」と、具体的な事業は決まっていないままにジョイントベンチャー「男鹿まち企画」の立ち上げを決めたという。

「お互い直感でつき合っていますね。石田遼は経歴も見た目もスマートだけど、実は僕なんかよりもずっと愚直です。『地域の伴走者になる』と彼は言っているけれど、僕がブレーキ踏みたくなるくらい先に行っている。伴走してないじゃん、と(笑)」(岡住氏)

参画した石田氏は2024年10月の大型資金調達にあたっても重要な役割を果たした。

秋田銀行、日本政策金融公庫からの3億2,450万円の融資は、観光庁が公募していた「地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業」の採択を前提に行われた。事業への申請は男鹿市が行い、採択されるとそれを実行する事業者は補助金を得ることができる。

稲とアガベグループは男鹿市に協力を依頼し、自らも地域の他の事業者に声をかけて申請に求められる事業者数を揃えるとともに、最終の局面では申請のための60Pにわたる提出資料を男鹿市と二人三脚で作成。この補助金事業の活用の発案者であり、実際に提出資料の作成を対応したのが石田氏だった。

また、このとき男鹿市及び市長も、提案を通すために各所を奔走。「全部やる」といった約束を果たすことになる。

提案は2回の不採択を経て、3回目で無事採択。補助金のほか融資も得られることになり、早苗饗蒸留所の資金のほか、宿泊施設「ひるね」の開業資金(当時既に開業済)、そして新たに港湾労働者の長期滞在宿として活用されていた「船川港湾労働者福祉会館」を改修したホテルの開業資金を得ることができた。

ホテルの開業は男鹿まち企画としてのまちづくりのマスタープランの鍵となるプロジェクトだ。

「男鹿には250万人の観光入込客がいるにも関わらず、現状は10万人程度の宿泊客しかいません。またこれまでの観光ルートには男鹿駅周辺は入っていませんでした。男鹿半島周遊のための拠点として男鹿駅前を位置づけ、観光客が泊まれる宿をつくろうと考えたんです」(石田氏)

「かぜまちみなと」と命名したホテルは2025年3月の開業を目指して現在改装中。また、男鹿駅前では同時に木下グループの木下不動産開発によるホテル建設も着工している。

これらのホテルが建設されることで、男鹿駅をハブにした新たな観光導線が男鹿半島に生まれることになる。

稲とアガベが「投資」ではなく「融資」を選択する理由

菅原市長、TETOTETO inc.の井上氏、NewLocalの石田氏。男鹿のまちづくりは、岡住氏のもとに集まったキーパーソンによって異例のスピードで進んでいる。なぜ、岡住氏のもとには人が集まるのか。岡住氏自身に聞いてみた。

「僕がお酒さえ売れればそれでいいと考えていたりとか、従業員を安くこき使ってレクサスを乗り回していたりとか、そんな存在だったら応援されていないのかな。そもそも僕はそういうことに興味がないし、本心から男鹿の地域や自分のステークホルダーに豊かになってもらいたいと思っている。それが伝わっているのかなとは思いますね」(岡住氏)

同じ質問を菅原市長に問いかけると、ほぼ同じ答えが返ってきた。

「それはあれでしょう。やっぱり岡住さんの人柄ですよ。金儲けにガツガツするのではなく、地域のために行動し、利他の心を大切にしている。たとえば、酒の原料の米も農家の人たちが喜ぶような単価で買っている。卸にも十分な利益を出させて、また従業員も喜ばせている。地域に還元していきたいという思いを持っているから、地域の人が反発しないんじゃないですか」(菅原市長)

稲とアガベは最速でビジョンに向かいながらも、一歩ずつ堅実に進んでいる印象がある。たとえば資金調達にしても、これだけ人々の共感を得られるのであれば投資家を説得してエクイティファイナンスに振り切れば、一足飛びに事業を進められる可能性もあるだろう。しかし、岡住氏はそれを選択しない。あくまで金融機関からの融資、デットファイナンスにこだわっている。

「金融機関は投資家よりもさらにシビアにお金がきちんと返ってくるかどうか判断します。投資家を回ればお金は集まるかもしれないけれど、夢物語で事業にチャレンジした結果、期待を裏切ってしまう可能性もあります。だからあえて厳しい目にさらされるために金融機関の融資にこだわっている部分はあるんですよね」(岡住氏)

やりたいこともアイデアもいくらでもある。でもそれを実行に移すかどうかの判断をする段階で、あえてその判断の一部を金融機関に委ねる。そこをクリアしていくことが事業の勝率を上げて、企業としての地力をつけていくことにもつながるのだ。3年間で立ち上げた8拠点はそうやって生み出していった。

男鹿を未来に残すため、想像し得ないことで埋め尽くす

日本酒特区について菅原市長は「一生懸命やっていますよ、市も。(岡住さんを)信じてね」と語る。すでに日本酒製造の新規参入を可能にする国家戦略特区の案は、男鹿市から内閣府に提出されている。岡住氏も酒造組合などと話し合いを行い「ようやく動き始めた」と感じている。

日本酒特区の先に見据えるのは、男鹿酒シティ構想だ。日本全国から日本酒を創りたい人たちが男鹿に集まり、資金調達をサポートして、空き物件が醸造所になり、それが5軒、10軒と集積していく。

「僕たちが作っているのは今のところ“コンテンツ”です。コンテンツはいずれ古くなってしまいます。でももし30年続けば、それが文化になる。この先も未来に残っていく可能性が高まっていくし、お酒にはその力があると思っています」(岡住氏)

2021年の創業から3年間、最速で走り抜けて実績を積み上げたことで、稲とアガベには地域内外、そして大企業を含めたさまざまな企業から「何か一緒にやろう」と声がかかるようになってきた。今の状況を岡住氏は「創業当時は想像もしていなかった」と話す。

「おもしろいのは、男鹿に関わろうとしている人たちが男鹿で稼ごうなんて思っていないことです。だから、他の都市であれば競合になってしまうデベロッパーも、男鹿では自然と一緒に仕事していたりとかするわけです。

お金が軸じゃないこの場所だからこそ、資本主義後の新しい時代の豊かさが見えてくるのではないかと思っているんです。みんなが利害関係なく、知恵とつながりを持ち寄って、男鹿を未来につなぐという僕の思いに乗っかろうとしてくれる。

正直、日本全国の地域で加速度的に人口減少が起こっているなかで、男鹿だけが勝ち筋に乗るのは厳しいと思っています。でも、僕は起業以前に今の状況を想像できていなかったし、これからも僕の想像し得ることをきっと越えていくのだと思っています。だから男鹿酒シティ構想もあるけれど、柔軟に構えて、想像し得ないことで埋め尽くしていきたい。それが今本当の意味で考えているグランドデザインなんです。

僕たち以外のチャレンジャーがこのまちに生まれてきたら、そのときは本当に男鹿を未来に残すことができるんじゃないかなって」(岡住氏)

(文:野垣映二 写真:イトウヤスフミ(CREATIVE PEG WORKS)