「適疎」な社会が地域の文化を育み、それぞれの社会の豊かな「らしさ」を実現する

地方の人口減少に歯止めをかけ、日本全体の活力を上げることを目的として、内閣から「地方創生」という戦略が発表されたのが2014年。それから約10年が経ったが地方の人口流出は止まらず、東京圏には若年世代が流入し続けている。こうした現状の中、25年以上前から、地域社会をフィールドにさまざまな仕組みづくりの実践を続けてきた玉村雅敏氏に、北海道・東川町の「文化によるまちづくり」を例に、2020年代の地域活性化について伺った。

玉村雅敏(たまむら・まさとし)

慶應義塾大学総合政策学部教授

慶應義塾大学総合政策学部卒業。同大学院政策・メディア研究科博士課程、千葉商科大学助教授、慶應義塾大学助教授等を経て現職。博士(政策・メディア)。慶應義塾大学SFC(湘南藤沢キャンパス)では、ソーシャルマーケティング、パブリックマネジメント、コラボレーション技法ワークショップなどの授業を担当。

全国各地で、自治体や企業とともに、生活価値や社会課題、豊かさ、幸福感などの「みえる化」や「共有化」を行い、その価値のマネジメントの仕組みづくりをすることや、未来を共創することを促す社会システム構築やプロダクト開発を支援している。現在、地域活性化伝道師(内閣府)、JICA業績評価アドバイザー、地域力創造アドバイザー(総務省)などを兼務し、天草市、長島町、大崎町、大山町、東川町、壱岐市、鶴岡市、鎌倉市などといった自治体のアドバイザーも務めている。多地域で暮らし、大学キャンパスのある湘南地域を中核に、全国各地や途上国等を訪問しながら研究活動を行い、日々、旅人のような生活を送る。夏は長野県でヤギと暮らす。

主な著作:『ソーシャルパワーの時代―「つながりのチカラ」が革新する企業と地域の価値共創(CSV)戦略』(産学社2016年 編著)、『東川スタイル―人口8000人のまちが共創する未来の価値基準(スタンダード)』(産学社2016年 編著)、『地域を変えるミュージアムー未来を育む場のデザイン』(英治出版2013年 編著)など

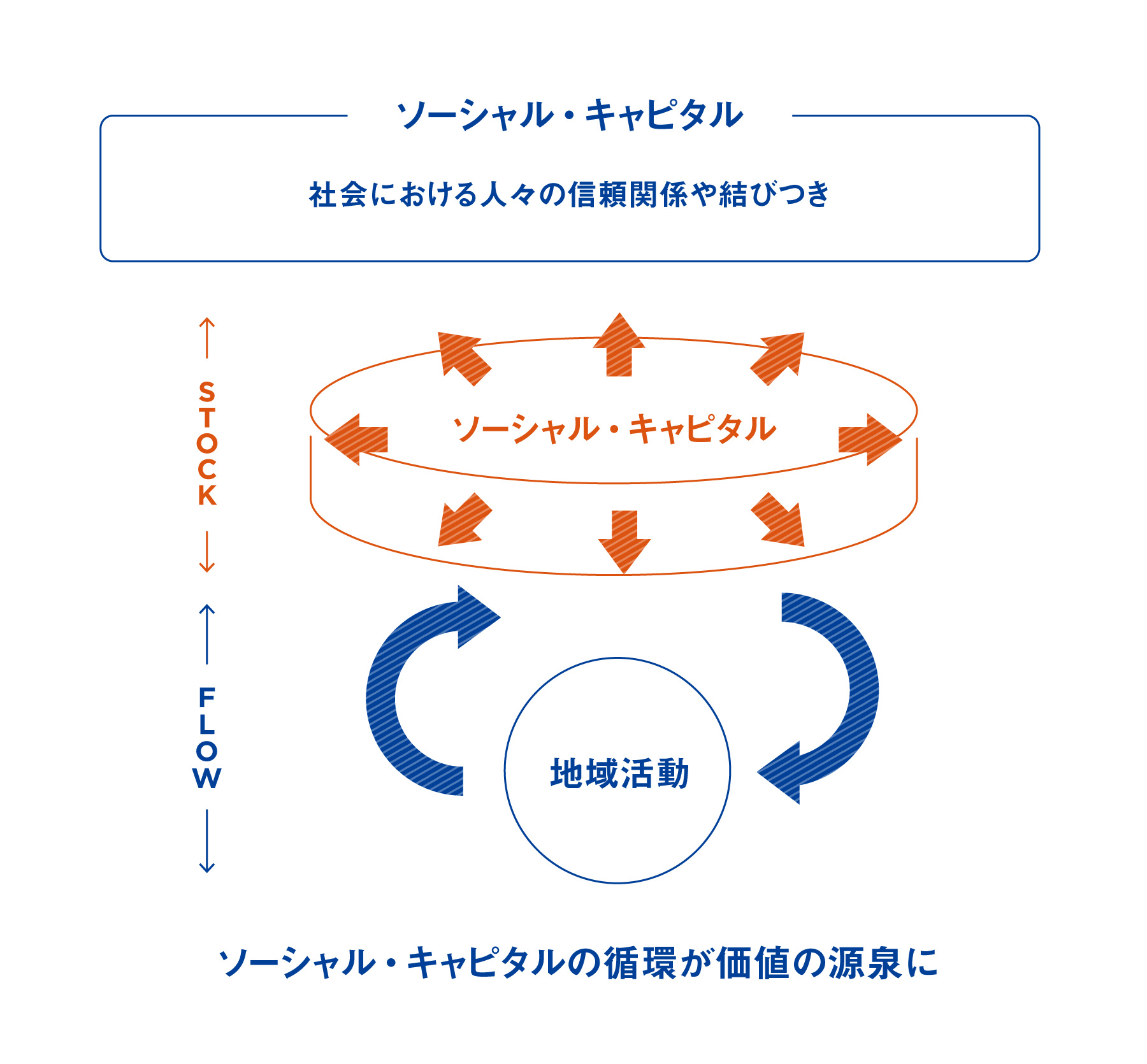

「フロー」である“協働活動”と、「ストック」である“ソーシャル・キャピタル”の関係

—— 玉村さんはさまざまな地域おこしのプロジェクトに関わり、実際に日本中の地域に足を運ばれています。今、玉村さんが感じられている地域の最大の課題とは何でしょうか。

日本は人口減少社会に入り、高齢化や過疎化などの現象に直面しているのですが、私はそれによって「人と人とのつながり」が希薄になっていくことを危惧しています。

福澤諭吉先生はSocietyという言葉を「人間交際(じんかんこうさい)」と訳しました。社会(ソーシャル)の本質は「人と人のつながりのネットワーク」です。確かに、SNSは“ソーシャル”ネットワーキングサービスの略で、インターネット上での「人と人のやりとり」を支援するサービスですし、コロナ禍で“ソーシャル”ディスタンスといったときは「人と人の距離」を考えることでした。

そういった、「ソーシャル(人と人のつながりのネットワーク)」が機能していることで生まれる、人々の信頼関係や結びつきを、価値を生み出す源泉である「資本(キャピタル)」として考えるのが「ソーシャル・キャピタル」という考え方です。

ソーシャル・キャピタルが蓄積していると、「信頼」や「お互いさま(互酬性の規範)」「ネットワーク」といった社会組織の特徴が機能し、自発的に協力し合ったり、役割分担をしたり、安心して挑戦したりすることができ、社会の効率性や、価値を創出する生産性を高めることができることとなります。

例えば、地域社会で何らかのトラブルや災害が起こった時、ソーシャル・キャピタルがあると解決するスピードが早いんです。

地域の人々の協働活動が活性化すると、ソーシャル・キャピタルは蓄積されていく。そして、ソーシャル・キャピタルが豊かであれば、活動への参加が促進される。ソーシャル・キャピタルと地域の人々の交流・活動は相乗効果があると考えられます。

ただ、悩ましいのは、このソーシャル・キャピタルは、蓄積(ストック)することで価値を生み出す源泉になるのですが、貯金のように、いつまでも貯めておけるものではありません。人と人の間にあるものなので、「人と人のやりとり」がないと維持できないものです。人と人が影響し合う「日常的な協働活動」といった、一種の「フロー」が回り続けていないと維持できないのです。

ちなみに、こういったフローとストックの関係は、私が活動していた新潟市都市政策研究所のプロジェクトチームで、都市の実力を評価する概念として着目をし、その都市戦略のあり方として参考にしたものです。

——地域での「日常的な協働活動」というのは、例えばどういった活動を指しますか。

例えば、地域の祭りや消防団活動、学校の活動、地域の環境維持・保全活動、資源リサイクル活動などです。挨拶をする、集まって食事をするなども、お互いに顔見知りになり、打ち解けることとなり、人と人が影響し合う日常的なフローという意味では同じような意味をもつ活動だと言えます。

鹿児島県の大崎町は、資源リサイクル率83.1%(2020年度)で、資源リサイクル率・日本一を14回も達成している人口12,157人(2023年9月1日時点)の町です。ゴミを出すことは生活の一部のことで、住民一人ひとりの日常の生活での活動が伴わないと資源ゴミを分別するリサイクルの推進は無理なものです。リサイクル日本一とは、いわば「住民の日常生活」が日本一の評価を受けたと言えます。

大崎町では、27 品目に分別して住民がごみを出していますが、その活動の根幹を支えるのが地域で取り組む協働活動である「大崎町衛生自治会」です。町内に約150の組織が構築されており、それぞれで、収集日に集合して、立ち会いや分別指導など、協力し合ってさまざまな活動を行っています。

コミュニティを軸とした、「ごみ分別」という特定の課題に取り組む「大崎町衛生自治会」の活動から、リサイクルできるものはリサイクルセンター、生ごみなどは有機工場、わずかに残ったその他のリサイクルできないものを埋立処分場に搬入しています。

ここでは、この資源リサイクルに関わる「衛生自治会の活動」が、さきほどのフローにあたるわけです。みんなで分別をして、きれいに洗われているものを集めてからゴミ出し(資源の出荷)をしています。これはできていない人を責めるといったギスギスしたことではなく(笑)、日常的に相互に協力し合ったりするもので、雑談したりする井戸端会議の延長のような感じなんです。

さらに、衛生自治会の日常的なやり取りの中で、「最近あそこのおじいちゃんは元気がないように見えるから、少し気をつけて見ていこう」といった話も出てきたり、お互いに声かけしたり、ちょっとした、みんなで協力し合った方が良いことの話題が出たりして、地域社会での大きな問題が起きにくくなることにもつながっているように思います。いわば、先ほどのフローが回っているんです。

ちなみに、大崎町では、まちじゅうから集めた資源の売却益を活かして、地域の子ども達の大学での奨学支援の仕組み(リサイクル未来創生奨学パッケージ)を、金融機関(鹿児島相互信用金庫)の協力のもとで提供することにも繋げています。

大学がない大崎町ですが、大崎町で育った人材が地域を離れて大学で勉学に励むときにかかる生活費(月5万円)を支援するものです。故郷の活性化を担う人材に成長し、再び大崎町に戻ってきたときには、その元金の補給を行うことや、就職・起業などの支援に取り組んでいます。地域を挙げて創りあげたリサイクルの仕組みが、教育や人材育成などにもつながっています。

このように、大崎町では、日常生活で直面する「資源リサイクル」という課題に対して、住民一人ひとりの行動、リサイクルを担う衛生自治会といった地域コミュニティの活動、自治体職員や企業・金融機関による挑戦や支援など、地域をあげた官民連携の共創が機能してきました。その結果、豊かな地域力を醸成することにつながっています。

——なるほど。相互に協力し合うことで地域力を高めて、日常の相互支援や不安解消から、さらに、地域の未来につながることにもなっているのですね。一方で、いま、地域によっては、つながりやソーシャル・キャピタルが蓄積されにくくなっている、と。

人口が減少すると、どうしても、日常的に一緒に取り組む活動が少なくなってしまいますよね。その地域に住む人が減って、物理的に家と家が離れていたら交流も減ります。また地域行事や学校の活動など、子どもの存在で発生する交流も多くあると思うのですが、学校が統廃合されると、地域に密着したところでの、そういった活動もなくなっていく。ソーシャル・キャピタルが醸成していることの価値を考えると、意識的に、でも無理なく、交流が生まれる仕掛けや協働活動のことを考えるのも大切です。

全体の発展ではなく、その社会の「らしさ(スタイル)」を追求する評価軸

——地域の活性化というと、GDPという経済成長を追求することが考えられますが、それとは違った方向性での発展もあり得るのでしょうか。

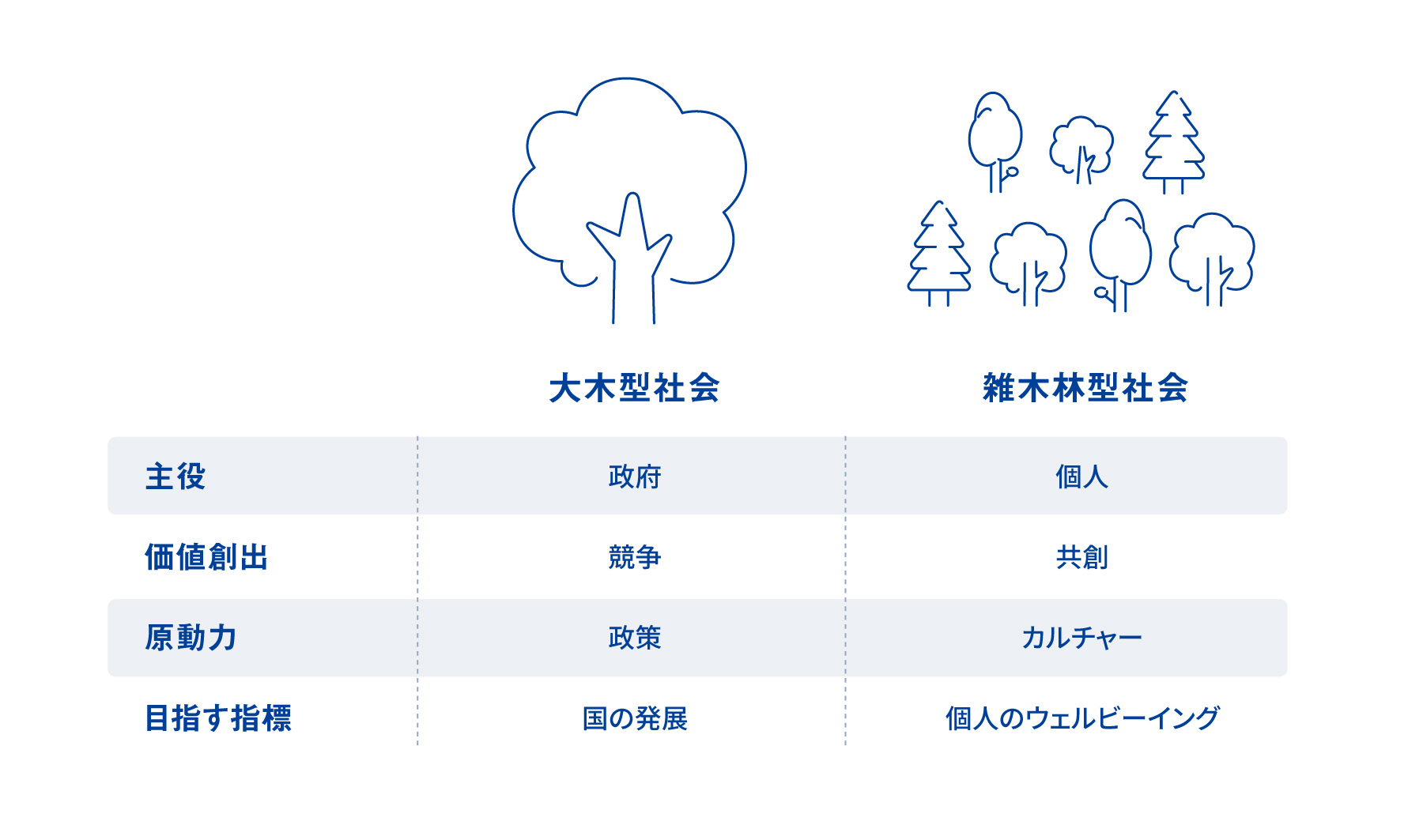

十分あり得ます。GDPはGross Domestic Productの略で、グロス、つまり全体を見ているわけですよね。一方で、21世紀に入ってからは、国という大きな単位の全体発展だけではなく、個人のウェルビーイングにも注目する流れが出てきています。

ウェルビーイングな状態は、人によって少しずつ違いますよね。それと同じように、人々の集合体である地域や社会もそれぞれ違う豊かさがありえます。それぞれの地域で、人々が影響し合って、より良くあり続けようと試行錯誤しているうちに、その地域らしい幸せのかたちが見えてくるのではないでしょうか。

その際の考え方として、どのように、人々が影響し合う「生態系」を成り立たせるのかを意識することがあると思います。

上山信一さん(慶應義塾大学名誉教授)は、ニューヨークを例に、「大木型経済」から「雑木林型経済」へ移行したとして、かつては大企業の本社ビルが大木のように並んでいたのが、いまは、ソーホーなどを含むマンハッタン全体が、まるで雑木林のような魅力的な生態系を形成していると説明します。

確かに、大木を育てて、その恵みを享受するという大木スタイルもあれば、雑木林のように、自立した木々がほどよい距離で豊かな植生を育み、そこにはさまざまな植物や生物がいて、それぞれが影響しあって、エネルギーを供給しあい、活力を保っている雑木林スタイルもあり得ます。

——企業においても近年、ヒエラルキー型ではなく、それぞれの役割をもって能動的に活動するホラクラシー型の組織の導入が増えています。

さまざまな領域で、似たような動きが出てきていますよね。人々の集合体である企業でも、そういった観点は大切なところです。

改めて考えると、日本は雑木林スタイルの社会や組織を目指しやすい蓄積がある国だと思います。経済成長というと、どうしても、高度経済成長期の東京一極集中のイメージが浮かびますが、それ以前から、地方はもともと雑木林スタイルでした。地方では、みずからのナリワイとして、みんな何足かのわらじを履いていて、お互い影響し合って、地域社会が成り立っているところも多いと思います。

——その地域らしい発展をしている地域の例を教えてください。

北海道の東川町の話をしましょうか。東川町は北海道の真ん中にある人口約8600人の町で、旭川市に隣接していて、北海道最高峰の旭岳があり、鉄道、国道、上水道の3つの「道」がない町です。

2016年に「東川スタイル」という書籍を出しました。そのサブタイトルでは「人口8000人のまちが共創する未来の価値基準(スタンダード)」として、書籍の帯では「このまちの“ふつう”は、ふつうではない。」と説明しました。本を出した当時は人口8000人くらいだったのですが(笑)、その人々が影響し合って成り立っている、東川らしいスタイルや“ふつう”がとても気になったのです。

東川町は、大雪山国立公園の麓に広がる豊かな自然と田園的景観に恵まれたまちで、上川盆地に位置し、気候は寒暖の差が大きく、夏は暑く、長い冬は氷点下20度以下になることもあります。北海道には、このようなまちは珍しくないのですが、そんな、どこにでもありそうな東川町にはさまざまな気になることがありました。

東川町の人口は1994年3月には6973人だったのですが、そこから30年で2割以上増加しています。このまちで暮らす方々には、「Life(くらし)」のなかに「Work(しごと)」を持つという自然なライフスタイルを大切にしている方も多く、約8600人のまちに、60以上の個性的なカフェ、飲食店、ベーカリー、ショップ、工房などがあり、それぞれの“小さな経済”が成り立っています。人びとのライフスタイルと小さな経済が連鎖し、まちを活性させる豊かな生態系が形成されています。

こういった東川には、ふつうの「公務員らしさ」ではない、町役場の職員の「スタイル」があり、自然に暮らす、住民の「スタイル」があります。また、住民、企業、NPO、商工会、JAなどさまざまな主体が、それぞれの「らしさ」を追求し、当たり前のように影響し合っている「スタイル」もあります。

この本では、東川のまちや社会から感じることができる“ふつう”、つまり東川では当たり前のこととなっている「スタイル」をヒントに、未来社会の価値基準(スタンダード)となり得る要素を40個抽出し、解説をしました。

“結果的に”実現する「東川スタイル」

——人口が1万人もない町でカフェやセレクトショップなどがいくつもあるのはすごいですね。地域住民の需要だけで成り立っているのでしょうか。

車のナンバーを観ていると、休日は町外や広域からも多くの人が訪れています。人口30万の旭川市から車で30分程度、旭川空港から車で10分程度という位置も魅力です。旭川に住む人からすると、東川までランチに行くのはよくあることのようです。

さらに、それぞれの「Life & Work」のあり方も成り立たせているポイントかと思います。お店をやっている人たちは、「自分たちらしく」ありつづけるための生き方(Life)と働き方(work)を普通に実践しています。

「自分たちらしく」ありつづけることの1つとしてお店を開いている場合、みずからのこだわりとクオリティを追求した上で、さらに、無理なく続けられることも大切になります。家に店舗スペースを併設して、生活の傍らショップも運営しているという人が多く、家賃や人件費の負担は抑えられています。

あるお店は、朝からやっているのですが、ゆっくりとお茶を飲んで過ごしてもらうことを大切にしたいので、回転率を意識するようなランチタイムの時間はあえて休みにしたりもしています。まちじゅうで、次々にお店が開店をしていて、また、子どもの行事や家族のことから、月ごとに営業曜日が変わったり、お休みになったりするお店もあります。東川町の観光協会は、毎月、飲食店マップを出し直していますが、常に変わり続けているので、毎月のように変更していく必要があるのです。

——都市部の飲食店とは、まったく違う感覚で店舗運営をしているんですね。

中には、みずからの選択として多店舗展開している人もいますけれど、大体は家族や個人規模で無理なく経営しています。それが、東川の「ふつう」なんです。こうした働き方や生き方に憧れて移住する人も増えています。

成長を目指さないわけではなく、地域として結果的に成長していくことができるんですよね。産業が成り立ち、雇用も生まれているわけですから。東川に限らず、日本に求められているのは、人々が影響し合って、それぞれのスタイルを創り続けるような、創造的なアプローチだと思っています。

あと、東川は何でこうなっているのだろうと話しているときに、よく耳にするのが「結果的に」という台詞です。役場のみなさんをはじめとして、東川では、みなさんがいつも何か面白そうなことを考え続けている感じがあるのですが、考えているだけではなく、実際に主体的に何かを始めてみる。そして、さまざまな人々や活動が影響しあっていって、徐々に変化していき、「結果的に」そのときの姿になっているという感じなのです。

ですが、その「結果的に」なっている姿も、ちょっとすると、さらに変わっていき、より魅力的なものになっていく。いわば、「行き当たりばったり」というよりも「行き当たりバッチリ」と言いたいところです(笑)。

——自然に影響し合って、結果的に成長していくのは理想的です。

東川で暮らしていると「文化によるまちづくり」が自然に感じられます。「文化によるまちづくり」というのは、言うのは簡単ですが、実現するのは難しい。福祉や教育といった、対象者が明確なところにお金を使ってほしいという声は出てきますし、短期的な文化イベントの開催にとどまる自治体も多いのです。

でも、東川町は1985年に「写真の町」となることを宣言してから、写真文化を軸に、文化によるまちづくりを40年近く続けてきました。大雪山の自然に恵まれ、被写体となってきた東川町がまず目指したのは、自然と文化と人が出合う「写真映りのよいまちづくり」でした。

自然と人、人と文化、人と人……。それぞれの出会いの中に感動が生まれ、写真におさめ、分かち合う……。そういった、美しい環境を守り育てつつ、人々が生き生きと暮らす町でありたいと考え、1985年に「写真の町」を宣言しました。

写真の町のお祭りとして「東川町国際写真フェスティバル」をスタートさせ、海外と国内の写真作家を対象にした「写真の町 東川賞」のアワードを設けました。その後も「写真文化ギャラリー」の開設や、全国の高校写真部・サークルなどを対象にした「写真甲子園」を実施するなど写真を軸にしたまちづくりに力を入れています。2014年には「写真文化首都」を宣言しました。

そもそも「文化」とは、人々が影響し合って、織りなしてきたものです。東川で育まれてきた「文化」は、写真や自然との共生だけではなく、農業、家具デザイン、ライフスタイル、アート、教育などもあります。

JAひがしかわ・前組合長の樽井功さん(現:JA北海道中央会会長、全国農業協同組合中央会副会長)は、米をつくる農家を「1年に一つの作品を作る農芸家」と説明します。年1作の作品である米作りにおいて、地域が協働で試行錯誤を重ね続け、その結果、東川米は高い評価を受けるブランド米となっています。農家のみなさんが培ってきた文化やスタイルがあるのです。

家具デザインでは、日本三大家具の一つである旭川家具の約3割を創り出す「クラフトの町」として、職人の「プロ感性」のもとで、品質も機能もデザインも世界的に優れ、また、人々の豊かな暮らしに寄り添うものづくりが展開されています。そういった多様な文化が影響し合っているのが東川町です。

——東川町のようなまちづくりは、大都市では難しいのでしょうか。

大都市には大都市なりのアプローチがあります。大都市の多様な文化の重層さや、人々の「生態系」の豊かさは素晴らしいものがありますよね。でも、大都市のように、人々が過密な状況では、ちょっと息苦しい時もあると思います。そこで意識したいのは、あえて社会の「疎(まばらなゆとり)」を考えることです。

東川町は「適疎(てきそ)」という言葉を掲げています。過密でも過疎でもない、「適当に(よどよい)」「疎(ゆとり)」があること。そんな「適疎なまち」だからこそ、良い距離感でお互いに影響し合うことができます。

大都市ならではの「適疎なまち」をどう考えるかはヒントになるように思います。

——他の地域が東川町のようなまちづくりをしたいと考えた場合、どのようなところから取り組んでいけばよいのでしょうか。

他のまちをモデルにまちづくりをしようと考えると、どうしても新しいものを持ってくる発想になりやすいですが、どの地域でも文化はあると思うんです。住んでいる人が培ってきた生活のあり方とか地域活動など、日常にあるものを見つめ直すことが大事です。

今そこにあるものの価値を再評価しているのは、その地域を選んで移住する方や、地域にいなくても日常的に応援してくださる方だったりもします。そうした人たちも地域の一員として一緒に活動することで、その地域らしいまちづくりが加速すると思います。

行政職員・企業人・大学生も地域の生態系の一部

——地域が理想的な成長をするにあたり、行政はどのような役割を持つのでしょうか。

人口減少社会ということは、行政職員の数も少数精鋭になります。一方で、人口減少社会に直面すると、過去に経験していない、新たな課題が増えていくことになります。結果として、これまで以上に、ひとり一人の行政職員の方のチカラが求められることになり、とても多忙な状況となりつつも、地域内外のさまざまな主体と連携しながら、地域の未来に新機軸を生み出していくことが期待されることになります。

行政職員は、もともと、志も能力も高いものを持っている方が多いのですが、さらに、その個々の職員の方のやりがいや、エンゲージメントをより高めていくことが大切になっています。

実際、地域の未来において、行政職員が何に気づき、何をするか、どこまで挑戦するかは大きな意味を持っています。何をすれば良いのかの答が決まってないことも多く、行政職員がみずから主体的に挑戦していくことも必要です。行政だけではできないことも多いので、地域内外でのさまざまな連携・協働体制を構築していくことが必要です。そういった連携・協働においては、その自治体が選ばれることになるのですが、そのときには「誰とやるか」は重要な要素で、個々の行政職員が選ばれるということを意味しています。

一方で、現状として、多くの自治体で、財政改革として、職員の人材育成や挑戦をする能力を上げることへの投資はかなり限定的になり、旅費も削減されています。どんな組織でも、人に対する投資の重要さは言うまでもなはずですが、行政組織ではハードルが高くなっています。人材育成や旅費など、行政職員に関わる支出は削減しやすいのですが、地域にしてみれば、結果的には大きな損をしていると思います。この領域は、あえて投資をするべきタイミングになっています。

行政職員の感度やセンスが磨かれていて、いつも主体的に学び続けていて、挑戦をする意欲も高めつづけている。また、地域内外でのネットワークを構築しつづけている。そんな職員が溢れていて、地域のみなさんとの生態系において、活動をしている。そんな行政組織の文化をつくっている自治体は、結果的に、豊かな地域社会を創り続けることが出来ると思います。

——そういった地域や行政とともに活動すると、企業にも良いことがありそうですね。

確かにそうですね。すでに、そういったことに気づいている企業も多いと思います。人のつながりのネットワークである地域社会において、その一員の当事者として、さまざまな主体とともに、地域の困りごと解決や、地域の魅力と価値を上げることに挑戦することで、ビジネスのイノベーション(新機軸)を生み出すキッカケになることに気づいている企業もあります。

例えば、クロネコヤマトの宅急便で知られるヤマト運輸などの企業からなるヤマトホールディングスは、「プロジェクトG」という言い方をしていましたが、ヤマトグループ各社が保有するLT(物流)・IT(情報)・FT(決済)といった機能を、行政・住民・企業・生産者・NPOなどに「プラットフォーム」として開放して、協業という形で、地域活性化のための新しい仕組みづくりに取り組んできています。そうするなかで、新しいビジネスモデルなどが見つかることがあるのです。

慶應義塾大学SFC(湘南藤沢キャンパス)の大学院政策・メディア研究科「社会イノベータコース」では、全国15の自治体などと連携して「地域おこし研究員」プログラムということを行っています。地域の現場での実践的な研究開発を行うSFCの大学院生等を、自治体・組織が「地域おこし研究員」として任用するもので、SFCからの遠隔と対面での研究指導・支援を通じて、地方創生の実学を推進するプログラムです。

この地域おこし研究員には、個人で挑戦している人に加えて、企業の社員や自治体の職員の方も多くいます。例えば、日本郵便は、「日本郵便 社会イノベーション研究室」というプロジェクト活動を行い、その一環として大学院での活動や「地域おこし研究員」を位置づけています。関連するプレスリリースには以下のように書かれています。

———-

日本郵便の経営理念は、全国津々浦々の郵便局と配達網など、その機能と資源を最大限に活用し、地域のニーズに合ったサービスを提供することです。この具現化の一策として、地方創生の実学と地域の現場での実践的な研究活動を通じ、社会課題の解決を実現できる人材を育成するため、社内公募で選抜した社員によるプロジェクト活動(呼称「日本郵便 社会イノベーション研究室」)を、慶應義塾大学SFC 研究所や自治体等の支援・協力の下で推進します。

プロジェクトメンバーである日本郵便の社員は、地域社会の課題の解決や魅力創造に向けた新機軸を提供するテーマを自ら設定の上、実際に地域に軸足を置き、SFC研究所や地方公共団体などと連携・協働して、その実現に向けた研究開発に取り組みます。テーマとしては、「多文化共生社会を支援する郵便局」や「オープンイノベーション支援拠点としての郵便局」などを想定しています。

———-

また、同様に、花巻市や大崎町など、行政職員のチカラが大切であることに気づいている自治体は、大学院に派遣をして「地域おこし研究員」として活動することにも取り組んでいます。

——「地域おこし研究員」は、その地域の文化を再発見する「外の人」の役割も果たしているんでしょうね。将来的には日本各地で「東川スタイル」ならぬ「○○スタイル」が生まれていったらおもしろいですね。

それを目指したいですね。どの地域にも、その社会の人々が培ってきた固有の文化や良さはあるので、それを活かしたまちづくりにつながっていくと良いと思います。