「東京から一番遠いまち」と呼ばれるまちが企業版ふるさと納税で得た、お金より価値あること

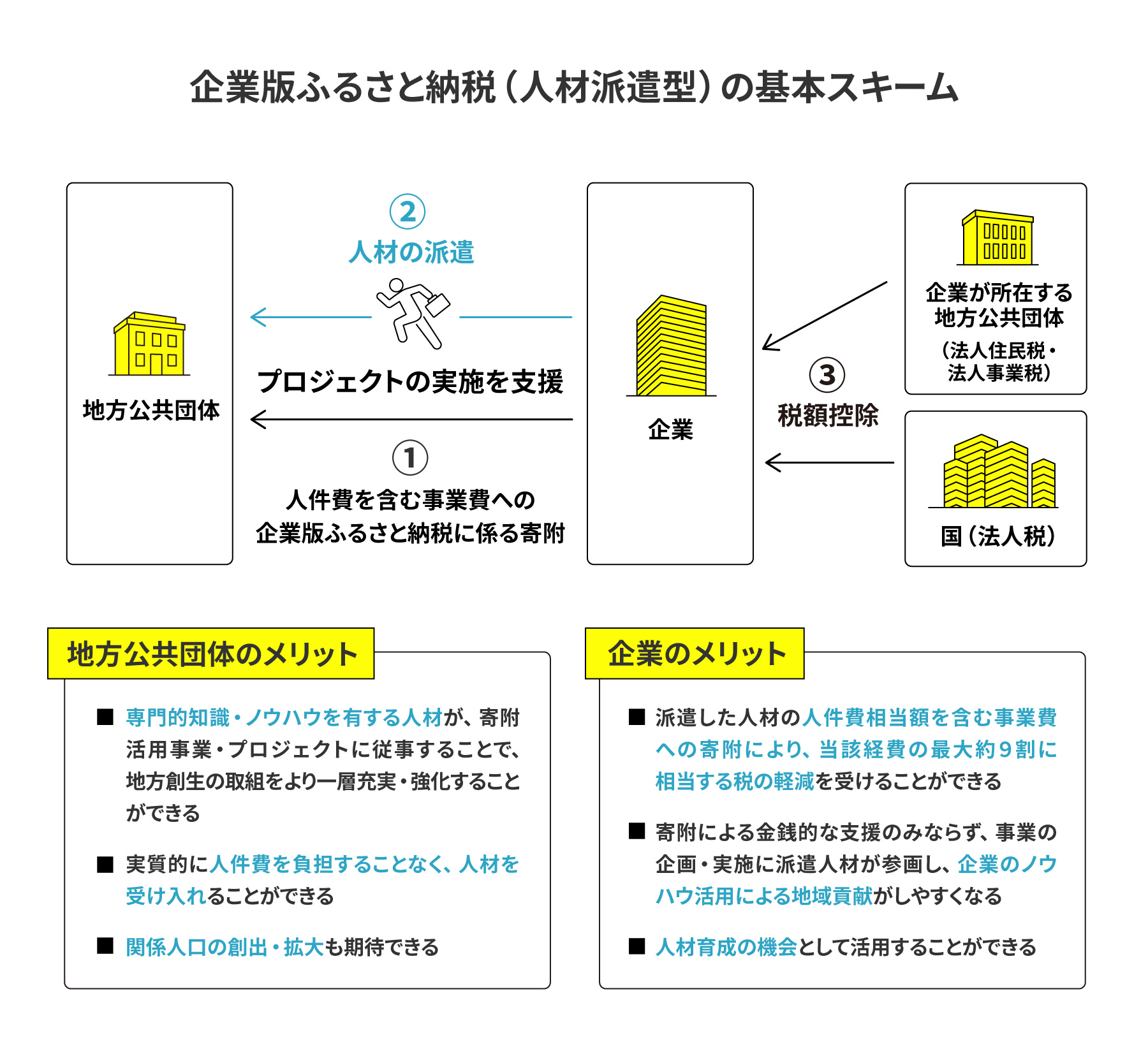

2016年に導入された企業版ふるさと納税。正式名称は「地方創生応援税制」と言い、地方公共団体が実施する地方創生プロジェクトに対して、企業が寄附を行うことで最大約9割の法人関係税が軽減される仕組みだ。

特集「はじめてのふるさと納税」第1回で、内閣府 企業版ふるさと納税マッチング・アドバイザーの笠井泰士氏は「企業版ふるさと納税では納税先を自社で決められるという考え方もあるため、企業に関わりのあるプロジェクトに参画するきっかけにもつながります」と、地域と企業の関係構築をメリットの1つに挙げた。

システム開発を手掛ける株式会社ABI(本社 東京都中央区)は、島根県江津市のシティプロモーション事業に対して2023年度に750万円、2024年度に1,000万円の企業版ふるさと納税を納付。人材派遣型の企業版ふるさと納税を活用し、現在、ABI社員だった福山賢一氏は江津市役所の職員として地域活性化のために尽力している。 企業版ふるさと納税の活用は江津市とABIにどのような価値をもたらしたのか。現地での取材から、企業版ふるさと納税を通じた地域と企業の新しい共創モデルの可能性を探る。

「あらゆる地域課題を網羅した」地域が求め始めた、外部との接点

島根県中央部、日本海に面する江津市。人口は約2.1万人。在来線を乗り継いだ場合にかかる時間から「東京から一番遠いまち」と言われている。伝統産業に石州瓦があり、江津市のまちの高台からの景色は、延々と続く赤茶色の瓦屋根と日本海の青色のコントラストが鮮やかに映える。

その一方で、江津市 政策企画課の山崎恵氏が「あらゆる地域の課題という課題はすべてある」と語るように、人口減少、高齢化、雇用創出など、江津市にはさまざまな地域課題が山積している。

「昔は石州瓦が有名で瓦の三大産地の一つと言われていましたが、産業としては徐々に衰退しています。東部に工業団地があり、製造業が主要な産業になるのですが若者の多くは高校卒業や就職のタイミングで市外に出てしまいます。私は江津市出身ですが、同級生で江津市に残っているのは1割程度でしょうか」(山崎氏)

江津市政策企画課は10年以上前から、「GO▶GOTSU!山陰の『創造力特区』へ。」というスローガンで地域ブランディングを実施。「人」を起点にしたプロモーションを市内外で開始している。

平成18年から、他の地域に先駆けて、定住促進や地域の活性化のために、空き家を活用する取組み「空き家バンク」を開始した。これは、田舎暮らしを希望する都市部の若者などに、行政と地域コミュニティと不動産事業者が連携し、積極的に空き家の活用促進を図る取り組み。この取り組みを行う中で課題として浮き彫りになったのは、移住してきた若者の働く場の少なさだった。

そこで、自ら事業をつくることができる“人”を誘致しようと考えたのが江津市ビジネスプランコンテスト「Go-Con」だ。現在江津市で活躍する人の中にはGo-Con出身者が少なくないという。そして次に取り組むべきテーマとして挙がったのが関係人口ないし関係企業の創出だった。

「新しい人を受け入れる土台ができて、じゃあ次に何をしようと考えたときに、外との接点がないという話になったんです。さまざまな課題を江津市内のリソースだけで解決するのは難しい。もっと幅広い知識や専門性を持った企業との接点が必要だと考えました」(山崎氏)

江津市は日本の未来を先取る地域

首都圏ではそもそも「江津」という地名が知られていないことも多い。そんな中どうやって企業とのつながりを作ればよいか。思案しているタイミングで、江津市にテレビ番組からのオファーが届いた。テレビ東京の番組『田村淳のTaMaRiBa』で、企業と地域をつなげて地域創生プロジェクトを立ち上げるというのだ。

その番組内で江津市の地域創生を担当することになったのが、株式会社ABIだった。しかし、取引先からの紹介で代表取締役社長の加藤信勝氏のもとに出演依頼が来た時は、まだABIと地域創生は事業上の接点はほぼ無いに等しかった。なぜ、加藤氏は地域創生プロジェクトに参画するのを決めたのか?

「今、江津市で起きていることは、大都市圏を除く日本のすべての地域で10年後、20年後に起こることです。つまり、江津市は今後日本が直面する未来を先取りしている地域なんですよ。ABIはIT業界でシステム開発を手掛ける会社ですが、今後起こりうる社会課題に目を向けていかないと、そう遠くない未来に、世の中も国も、私たちの生活も、そして当然会社も立ち行かなくなるかもしれない。だからまずは現地に飛びこんで、現地を知らなくちゃいけないと思いました。

また、社員育成も大きな理由です。町おこしに必要なのはまずはその場所に興味を持って、現地の人と一緒に考えることです。答えのない答えを探すのが仕事の本質であり、それはシステム開発の上流工程にもつながります」(加藤氏)

江津市の地域活性化に取り組むことが決まり、ABIは江津市に興味を持った社員15名ほどで視察に行き、市と一緒に何に取り組むべきかを協議した。そして地域課題のひとつである、江津市の無人駅「波子(はし)駅」の利活用に取り組むことに。波子駅を人が集まる目的地へと生まれ変わらせ、駅周辺及び地域の活性化を目指す、波子駅リブランディングプロジェクトが始まった。

企業版ふるさと納税を活用して、江津市にエース級人材を派遣

波子駅リブランディングプロジェクトで重要な役割を担った江津市職員の福山賢一氏。福山氏は元々ABIの社員だ。

まだ波子駅リブランディングプロジェクトが始まる前、加藤氏は番組を通じて人材派遣型の企業版ふるさと納税のことを知った。

人材派遣型の企業版ふるさと納税とは、寄附があった年度に、寄附をした企業の人材が地方公共団体の職員として任用される制度。寄附金はその職員の人件費を含む事業費として活用されることになる。

かねてから「(地域創生を)やるからには本気」「現地の人と同じ目線に立たなくてはいけない」と考えていた加藤氏は、制度を活用して江津市に人材を送り込むことを決めた。

「番組を通じて、企業版ふるさと納税で人材を派遣できることを初めて知りました。納税したお金を派遣した人材の人件費として使ってもらうわけだから、もともと会社としてその人材に払っていた人件費がなくなることを考えると、ある程度相殺できることになります。それに加えて、一定の金額が控除で返ってくる。

厳密に言えば、会社から戦力がいなくなるので売上や利益がなくなる部分はありますが、経営者としてもメリットはあると考えました」(加藤氏)

ABIは江津市に派遣する人材の社内公募を実施した。社内公募には6名の社員が手を上げ、2回にわたる面接を実施。最終的にエンジニアでプロジェクトマネジメントを担当していた福山氏が選ばれた。

クライアントからの評判が高く、ABIにとってはエース級の社員。社内からは福山氏が抜けることの影響の大きさを懸念する声も聞かれたが、生半可な人材ではそもそも派遣する意味がない。そして何より福山氏の意欲が高かった。

「私は地域創生というか、日本が大好きなんです。日本の地域は世界に比べても恵まれていると思っていて、それをPRしたいと考えました。江津プロジェクトがはじまって、個人的に江津を訪れていたりもしたので、是非私がやってみたいと思いました」(福山氏)

江津市では、それまでも市内に事業所がある企業など、地縁がある企業から企業版ふるさと納税を受け入れた実績があった。しかし、人材派遣型による企業版ふるさと納税制度の活用は初の試み。まだ数少ない人材派遣型の実績がある自治体に問い合わせ、その事例を下敷きにしてABIと契約内容を詰めていった。

2023年5月、ABIから江津市への企業版ふるさと納税が納付され、福山氏は江津市役所での勤務を開始。この時点で形式上、福山氏はABIを退職している。肩書は政策企画課の山崎氏が命名した「創造力特区デザイナー」。政策企画課のシティプロモーション事業として、波子駅のリブランディングプロジェクトを行うことは決まっていたが、それ以外はまったく決まっておらず、自ら仕事を作り出す必要があった。

江津市役所にとって嬉しい誤算だったのは、福山氏が思いのほか江津市に溶け込むのが早かったことだ。

「人材派遣型の企業版ふるさと納税を実施した自治体の中からは、契約上出勤回数が決められているとか、行ってもらう業務範囲が決まっているなどの声も聞かれました。でも実際に来ていただいたら、とにかく福山さんの周りに溶け込む能力が高いことに驚かされました。市役所の他の課の職員にも積極的に話しかけて、庁内で抱える課題を見つけ出してくる。そして、いつの間にか仲良くなっているんです。波子のまちのことも今は私よりも知っているくらいです。半年経たないくらいのタイミングで『もうこれは地元民だな』と感じました」(山崎氏)

クラフトビール醸造所がもたらした、まちの変化

ABIとして江津市の地域創生を行うにあたって、目下のプロジェクトであった波子駅のリブランディング。当初は「泊まれる駅舎」という案が出ていたが、福山氏は地域の人々に直接ヒアリングを行い、「この案は地域の人々が実施するには難しい案だ」と、この案を白紙に戻した。

その後、代案として波子駅にクラフトビール醸造所を開業しようと、加藤氏は株式会社石見麦酒の工場長である山口厳雄氏に相談を持ちかけた。「Go-Con」をきっかけに、江津市内の宿泊施設「KAZENOKUNI」の敷地内でクラフトビール醸造所を開業していた人物。

飲み会の席で相談したところ、ちょうど宿泊施設との契約が切れて、移転先を探している最中とのこと。当初はABIが自社でクラフトビール醸造所を開業しようと考えていたが、両氏は意気投合し「地元で意欲の高い方が運営するのが最良の町おこし」と波子駅の駅舎を石見麦酒の醸造所にすることで考えが一致した。そこから事業を引き継いだ福山氏は、醸造所開設のために各所との調整に奔走した。

「当たり前ですが、駅にクラフトビールの醸造所が移転してきますと言って、すんなりいくわけがありません。市役所内部の調整も必要です。無人駅を貸すなんて前例のないことですから。

山崎さんをはじめ、市役所の皆さんのお力を借りながら、一つひとつ懸案となっている点を解決していきました。私はこれまでエンジニアとしてハードな案件も経験してきましたが、それと比べても大変な調整でしたね」(福山氏)

2023年9月、JR波子駅の駅舎内にクラフトビール醸造所が完成した。駅待合室にはカウンターが設置され、クラフトビールを購入できるほか、醸造所内の様子も見ることができる。

石見麦酒の醸造所の存在は、少しずつ街に変化を起こした。

「波子駅での開業以来、多くの方がビールを目的に電車でいらっしゃいます。隣の浜田市からの来店も多くですし、浜田市からジョギングをしてきて、ここでご褒美ビールを飲んで電車で帰るという常連もいますね」(山口氏)

醸造所内にはビールタンクも設置されているが、山口氏は独自でポリ袋を使用した低コストのクラフトビール醸造の方法を考案し、採用している。石見麦酒ではクラフトビールの製造・販売のほか、クラフトビール醸造を学びたいという志望者の受け入れも行っており、山口氏のもとで学んだ醸造所が現在全国80カ所で展開されているという。

山口氏は「現在、クラフトビールのブリュワリーは全国800社ほど。つまり、日本のクラフトビールの約1割が江津市で醸造を学んだ人たちなんです」と話す。

江津市で研修を受けている期間は当然ながら江津市に宿泊することになる。また行政や海外からの視察も頻繁に訪れるようになり、石見麦酒経由で毎週誰かしらが江津市内に宿泊しているという。

波子駅にできたクラフトビール醸造所がきっかけとなり、少しずつだが波子のまちの賑わいが生まれ始めている。

企業版ふるさと納税が地域と企業をつなぐきっかけになる

ABIから江津市への人材派遣型企業版ふるさと納税は2024年度も継続して行われ、現在も福山氏は江津市職員として地域のために動き回っている。

取材に対応いただいた際、江津市のまちを歩きながら、自分のことのように江津市の魅力を自慢気に話し、課題を嘆き、これからの構想を語る姿が印象的だった。

今回の事例で、江津市は『令和6年度 企業版ふるさと納税に係る内閣府地方創生特命担当大臣表彰』の地方公共団体部門で表彰された。政策企画課の山崎氏は企業版ふるさと納税の市としてのメリットを次のように語る。

「お金だけのことを言えば、寄附がなければ市の財政が破綻してしまうということではありません。一番重要なのは今回のように外の企業とのつながりを作るきっかけになること。これまで、私たちもどうやって域外の企業とつながれば良いかわからなかったし、地域に入りたいという企業の多くもそうだと思うんです。そんなときに寄附があると、1つのきっかけになるのではないでしょうか」(山崎氏)

このリブランディングプロジェクト以外にも、江津市が抱える様々な課題を一緒に解決していきたいと考え、2023年7月、江津市とABIは福山氏の受入と同時に包括連携協定を締結した。これまでに、窓口業務のスリム化のための業務のほか、2025年4月からはABIが開発した学校給食のアレルギー管理アプリ『アレスク』が江津市内に導入される予定だ。

「東京から一番遠いまち」と呼ばれている江津市と、東京の中心に本社を構えるIT企業。相容れないように見える存在が、企業版ふるさと納税を通じて信頼を構築し、共に江津市の課題に向き合うパートナーとなった。そして結果的に、そこから得た経験や実績は、長期的な視点でABIの財産にもなっている。

「江津市のことを深く知れば知るほど、さまざまな解決するべき課題が浮き彫りになってきます。江津の方と話していると自然な流れで『じゃあABIで開発してみるので試してみてください』ということになる。そこから正式に製品化して、他の自治体に展開することもできます。そういった点でも、企業版ふるさと納税をきっかけに、これからの社会課題に向き合いつつ、地域の方々や、その先には世の中を笑顔にしてゆくという良い関係でお付き合いさせてもらっていますね」(加藤氏)

(文:野垣映二 写真:神庭恵子)