【都農町】人口1万人のまちが、「未来」に10億円投資。その結果は?

今、宮崎県児湯郡都農町で、まちの未来に向けた“投資”が行われている。

2025年2月17日、都農町の3つの小学校の代表者が都農町役場に集った。子どもたちは小学校の総合学習の授業で出し合った「ゼロカーボン」のためのアイデアを、議場で坂田広亮町長と町役場の職員に提言していく。

「オリジナルエコバッグを作る」「町にコンポストを設置する」「廃園になった保育園をリサイクル公園にする」など、他地域の事例を交えて熱心にプレゼンテーションする子どもたち。それに対して、担当課の職員は一つひとつ丁寧に答えていく。

傍聴席からは、子どもたちの親、各学校の教員、町議会議員、そして総合学習の授業を担当したまちづくりベンチャー「イツノマ」のメンバーが議場の様子を見守る。提言が行われていた間、その場にいたすべての子どもたち、大人たちの目線は、確かに同じ未来に向いていた。

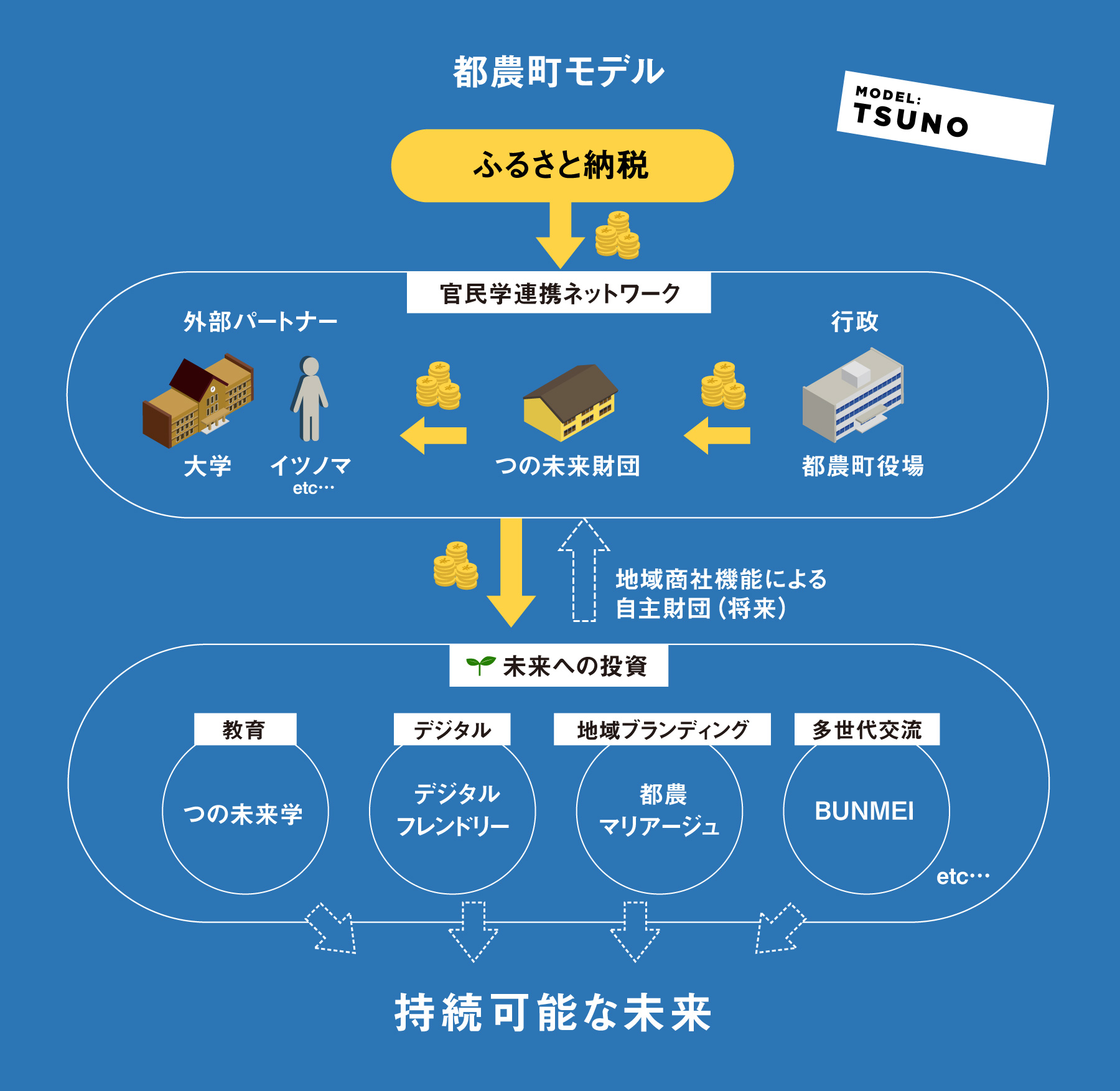

ふるさと納税を原資に、未来の基盤をつくる財団が誕生

人口減少と高齢化が急速に進む都農町では、2020年に人口1万人を下回り、高齢者が人口の約40%を占める。旧10号線沿いの商店街はシャッターが閉まった店舗が目立ち、まちの活気は徐々に失われていた。

町民にとってショックな出来事だったのは、2021年に町で唯一の高校だった県立都農高校が閉校になったことだという。町内の就職先も限られており、このまちの未来を担うはずの若者が中学卒業後に町外へ進学・就職しなければならない状況になった。

ただその一方で都農町には明るい兆しもあった。自然豊かな都農町では、農業や畜産など第一次産業が盛んであり、さまざまな特産品がある。口蹄疫で甚大な被害を受けた2010年以降、ふるさと納税に本格的に取り組んだところ、寄附額は年々増加。一時は100億円に達していたという。

また、2013年には「道の駅つの」が開業し、地元の新鮮な野菜や果物、特産品である都農ワインなどが販売されるようになった。約200の生産者が直接卸しており、売上は5億円規模。ここでも大きな収入源が生まれた。

人口約1万人の町であるにも関わらず、一時は宮崎県でトップクラスの基金を保有していたという都農町。地域の課題は徐々に深刻化していく一方で、財源は豊かであるというアンバランスな状況のなかで、一体何にお金を使うことが正解なのか。

2019年、当時の町長である河野正和氏が設立したのが、つの未来財団(一般財団法人つの未来まちづくり推進機構)だった。設立の目的は、ふるさと納税の寄附金10億円を原資に都農町の未来に向けたまちづくりを加速させること。

当時都農町の財政課に在籍し、現在はつの未来財団の業務執行理事を務める山内大輔氏は財団の設立経緯を次のように振り返る。

「都農町の未来に向けた施策を推進するため、産官学連携でスピーディーに物事を進められる団体を外に作ろうと、つの未来財団は生まれました。

ただ、議会は荒れましたね。当時の都農町の年間予算は、ふるさと納税関係予算を除くと約60億円。10億円はこの町としては非常に大きい金額でした。ただ、そこを当時の町長が『新しいまちづくりを進める1つの態度としての10億円だ』と説明され、可決したんです」(山内氏)

つの未来財団は設立後、まちの未来の基盤をつくるためにさまざまな取り組みに着手した。その中の1つがデジタル推進。つの未来財団の発足後間もなくコロナ禍になったため、販路を絶たれてしまった生産者がECで直販できるようにしようと考えたのだ。

感染防止のためにオンラインで説明会を開催しようとしたが、そもそもオンライン会議ツールへのアクセスができない生産者が大半という状況。山内氏は生産者のもとを一軒ずつ周り、オンライン会議ツールのインストールの仕方からレクチャーした。

「結局、『2mずつ離れてください』というルールで、対面で説明会を実施することになったんですけどね(笑)。皆さん、『LINEでテキストは打てます』というくらいで。最初はDXなんて、洒落たものじゃなかったです」(山内氏)

また、つの未来財団の拠点を都農町のまちに根ざす場所に置きたいという思いから、商店街の築91年の空き店舗をリノベーションして、2Fを事務所、1Fを多世代交流サロンBUNMEIとして開業した。

BUNMEIではITヘルプデスクも運営しており、予約不要で日常的なデジタルに関する困りごとの相談にも乗っている。

未来のまちの担い手に過疎地でも生きていける選択肢を

設立当初のつの未来財団では、まちづくりの指針となる都農町グランドデザイン策定のミッションも担っていた。そのとき、グランドデザイン策定を支援する役割を担ったのが、エデュテイメント施設「キッザニア」をつくったUDS株式会社であり、当時代表を務めていた中川敬文氏だった。

2018年にUDSとして総合保健福祉センターの企画・デザインを受託し、都農町と関わりはじめたという中川氏。つの未来財団が設立されたタイミングで、同財団からの業務委託で都農町のグランドデザイン策定に携わることになった。本委託業務では、コロナ禍ということもあり、町民の声が幅広く反映できなかったため、素案をまとめるにとどめ、翌年、改めて町を主体に策定することとされた。

翌年、町は中川氏と約20回のワークショップを開催。約250人の意見を反映して、グランドデザインを策定。出来上がったコンセプトは『進化し続ける農の都』。都農町の未来を1枚のマップに落とし込んだ。

「絵に描いた餅になるのが嫌だったので、未来マップに加えて、計100のアクションプランも作成しました。その中にはデジタル推進もあったり、ゼロカーボンもあったり。今私たちが関わっているプロジェクトの原型になっているものもあります」(中川氏)

また、グランドデザイン策定の過程で中川氏はUDSの職を退任。まさにアクションフェーズに入ろうとしていた都農町のまちづくりの担い手となるべく、都農町への移住を果たし、2020年にまちづくりベンチャー「イツノマ」を創業していた。

前述のデジタル推進やBUNMEIの立ち上げにも関わりながら、中川氏が取り組み始めたのが、まちの未来を担う子どもたちへの教育という投資であった。

「地方では、働きたくても選択肢が役場か金融機関くらいしかありません。選択肢がないのならば、自分で仕事を作り、自らまちを面白くしていかなくてはいけない。今の中学生や小学生が都農町で雇われずに生きていける選択肢を持てることが大切だと思うんです」(中川氏)

中川氏は「つの未来学」と称して、中学校でまちづくりとキャリア教育を兼ねた総合学習プログラムを開始。その後、つの未来学は中学校から小学校へ、15時間のプログラムから24時間のプログラムへ、徐々に拡大していった。

さらにつの未来学の活動は学校の枠を越えて、都農町に少しずつ変化をもたらしはじめている。中学2年生が気候変動対策をテーマにして300個のアイデア出したところ、都農町はそれに応える形でゼロカーボンタウン宣言を表明。それがきっかけとなり、記事の冒頭で紹介した子どもたちによる町議会での提言も、毎年行われるようになったのだ。

また、つの未来学から生まれたイベント「みちくさ市」では、シャッター商店街で中学3年生が「カフェ」「古着屋」など5つの店舗を出店。イツノマが各店舗に出資した2万円を元手にして実際に事業の立ち上げを経験し、1日で22万円を売り上げた。この経験がきっかけで高校の商業科に進学を決めた生徒もいるという。

「大人は子どもたちを子ども扱いしてしまいがちです。ゼロカーボンやデジタルは大人も経験したことですから、大人も子どもも対等なはずですよね。子どもはヒントさえ与えれば、情報収集をするのも大人より早い。ワークショップをしても圧倒的に多くのアイデアが出てきます。子どもたちだって、まちづくりに参画できるんですよ」(中川氏)

イツノマがつの未来学を開講して5年目を迎えようとしている。イツノマのメンバーは総合学習プログラムを担当していることから、都農町の小中学生ほぼ全員と面識があるという。中川氏は「子どもたちの成長を小学校から中学校へと継続的に追うことができるのは貴重な機会」だと話す。

しかし、そんな子どもたちの多くも進学や就職の過程で、いずれ都農町を出ることになる。都農町には高校も大学もなく、就職先も限られている。中川氏は今後の都農町での活動について、「Uターンを推進していきたい」と話す。

「移住を促進してIターンで都農町に訪れても、結局はライフステージのどこかで都農町を離れてしまうことが少なくありません。やはり、都農町で育った人たちにUターンしてもらう方が現実的です。

そのとき起業なんてキラキラしたものではなくても、自営業で食べていくことができれば、仕事の心配をせずに、戻って来ることができる。僕らが提供している総合学習プログラムはそのための糧でもあります。今の都農町の子どもたちを見ているとなんとなくイメージできるんですよね。逞しく生きていく姿が」(中川氏)

イツノマの都農町での活動の多くは、つの未来財団から受託している。つの未来学に関しても、現在は町からの予算で捻出されているが、最初の4年間はつの未来財団からの受託であった。つの未来財団が官民連携の起点となることで、都農町のまちづくりは異例の早さで進んでいるのだ。

「今、民間企業でイツノマほど総合学習の授業を提供している会社はないはずです。現在は町の教育委員会の予算で活動していますが、それは初期につの未来財団がインパクト投資のベンチャーキャピタルのような役割を果たしてくれて実績を積めたからこそ。もし、私たちが最初に教育委員会に話を持ちかけていたとしたら、おそらく実現していなかったでしょう」(中川氏)

ワインと食材のマリアージュで都農町の魅力を発信

デジタル推進や教育など、都農町の未来の基盤づくりに取り組んできた、つの未来財団。現在注力しているのが都農町の特産品である都農ワインを活用した地域ブランディングだ。

都農ワインの歴史は、戦後間もない時期にさかのぼる。雨が多いため果樹栽培には不向きとされていた都農町で、永友百二氏が長年の試行錯誤の末にブドウの栽培に成功。尾鈴ぶどうが誕生した。

ワイナリー建設の構想が持ち上がったのは1980年代後半。当時の町長が北海道池田町の町営ワイナリーを視察し、ワイン造りによる地域振興の可能性を見出した。

そこでワイン製造の技術職として新卒で採用されたのが、現在の株式会社都農ワインの代表取締役である赤尾誠二氏だった。赤尾氏は入庁後、ワイン用ブドウ品種の試験栽培、果実酒醸造研究所での試験醸造、県試験場の研修など、町の職員としてワイン製造の準備を進める。

しかし、地域の声は賛成意見ばかりではなかった。

「焼酎王国宮崎で誰がワインなんか飲むんだ、と。ワイナリー建設にも賛否あったのですが、そこで尽力したのが永友百二さんのお孫さんだったんですよ。『ワイナリーができれば都農町が変わる』と信じて、農家を説得して、行政との調整を行ったのです」(赤尾氏)

そしてようやく1996年に第三セクター方式で「有限会社都農ワイン」が設立され、長年の夢であったワイナリーが完成。

ワイン用ではなく食用ブドウであるキャンベルアーリーのロゼワインは業界の常識とは異なるものだったが、その鮮やかな色合と甘い香りが評判になり、口コミでどんどん広がっていった。

1年目は準備していたワインが2カ月で売り切れ、2年目はその倍、3年目はさらにその倍。6年目には20万本がほぼ直売だけで完売した。そして現在、都農ワインは海外のコンクールで受賞するなど国際的にも高い評価を得るようになった。

現在、つの未来財団と都農ワインは、ワインの「テロワール」の考え方に基づいて、都農ワインと都農町の魅力を一体で打ち出していこうとしている。

「テロワールとはブドウの品質を左右する自然環境のことですが、つまり「天」「地」「人」です。ワインは地酒ですから、ワインの力を最大限に活かすためにはその土地に行き、その土地の食材と一緒に楽しむべきです。他の土地の食事とワインを合わせても相性が良くない。

ヨーロッパの重い土壌からできたワインは重いし、そこで育てたトマトも、その土地の牧草を食べた牛肉も重い。都農町は雨が多くて、日照時間も長いから軽いワインができます。宮崎のワインはチキン南蛮に良く合うんです」(赤尾氏)

つの未来財団、道の駅つの、都農ワインは、都農ワインと都農町の食材を一緒に楽しんでもらうため、「都農マリアージュ」プロジェクトを発足。ワインのおつまみ研究家である大橋みちこ氏とオリジナルレシピを開発し、レシピ本を出版した。

今では都農町のことは知らなくても、世界有数のワイナリーとなった都農ワインは知っているという人も少なくない。都農ワインが入口となって、そこから都農の様々な魅力を知ってもらう。まずは食材、その先にはワインを起点とした観光など、今後は地域全体のプロモーションにつなげていく目論見だ。

「都農町の食とワインをかけ合わせていくことは、都農町のテロワールを表現していくことです。ワインをきっかけに都農町のことを知ってもらうのはもちろんだし、逆に都農町の食をきっかけにワインのことを知ってもらう機会にもなります。

都農ワインは都農町が株を保有している会社なので、企業理念に地域貢献が組み込まれています。“オール都農”で町と一緒に成長していくのが、私たちの理想なんです」(赤尾氏)

都農町のテロワールが未来を醸す

つの未来財団の山内氏は、「都農マリアージュ」プロジェクトをきっかけに、「財団として地域商社の機能を強化していきたい」と意気込む。

これまで、つの未来財団は発足時のふるさと納税10億円を財源に地域に必要な投資を行ってきた。今後は、地域商社として自らが稼ぎ地域経済を回す存在になるとともに、地域活性化に関わる事業の担い手としての存在感を増していく目論見だ。

「財団としては、地域商社機能を強化していくことで地域内事業者の収益増と自主財源を確保したいと考えています。そのためにまずは都農マリアージュで都農ワインと道の駅つのと3者でのプロダクト開発、直接農業生産に携わるなど、必要な事業を組み立てていきたいです」(山内氏)

つの未来財団が設立されてから5年が経過した。デジタル推進、子どもたちへの教育、都農ワインを活用した地域ブランディング──。その投資の真価が問われるのは、もう少しだけ先の話になるだろう。しかし、これら未来の種は確実に都農町の地に根付いている。

都農ワインの赤尾氏は、気候や土壌だけでなく、「人」もまたテロワールだと言う。都農町で挑戦を続けるつの未来財団やイツノマのメンバー、そして総合学習プログラムで学びを得た子どもたち。これら都農町のテロワールから、どんな未来が醸されるのか。熟成した都農町を楽しみに待ちたい。

(文:野垣映二 写真:黒木将)