人口1万2000人、鹿児島の小さな町に世界から問い合わせが殺到するわけ

家庭から出たごみはどこへいくのか。日本の場合、79.9%のごみが焼却炉に運ばれ(環境省,2021年)、燃やされる。実はごみの焼却率において、日本は世界第1位(OECD,2013年)。

このNo.1は世界に誇れるものなのか──。

環境省発表データでは、日本のリサイクル率は19.9%(環境省,2021年)。OECD加盟国全体平均の34%(OECD,2013年)と比べると、日本のリサイクルがいかに進んでいないかがわかる。

「日本のリサイクル率が上がらないのは、なんでも燃やせる焼却炉という逃げ場があるからなんです。燃やしてしまえば何も残りませんから、リサイクルもできない。

でも急に変えるのは難しいんです。焼却炉の建設は40~50億円もかかるものなので、一度建てたら、15年以上は使うことになります」(松元氏)

そう話すのは鹿児島県大崎町の職員、松元昭二氏。

大崎町は鹿児島県東南部にある人口約12,000人の街。黒毛和牛、うなぎ、マンゴーなどさまざまな名産品を有する一方で、この街が日本全国、世界から注目を集めていること、それがリサイクルだ。

大崎町のリサイクル率は毎年80%を越えており、2006年から2017年まで12年連続で日本一を記録した。

なぜ大崎町はリサイクルの町となったのか。そして今、世界的なSDGsのトレンドのなかでどこへ向かおうとしているのか。関係者への取材から紐解いていく。

埋立処分場の延命化からはじまったリサイクル

1998年当時、大崎町はある問題に直面していた。

1990年に建設された大崎町、志布志町、有明町(志布志町と有明町は合併して志布志市)のごみを引き受けける埋立処分場。大崎町に焼却炉はなく、長い間燃やせるものも燃えないものも混ざった3つの地域のごみが埋立処分場に運ばれていた。

2004年まで使用するはずだった埋立処分場は予想よりも早く埋まり、早急に対応策を練ることに。検討されたのは3つの案だった。

「『焼却炉を建設する』『埋立処分場を新設する』『今の埋立処分場を延命化する』。大きくこの3つの方向性で話し合いが行われたそうです。

まず焼却炉の建設には40億円から50億円の費用が必要です。ランニングコストも建設費用の1割程度、つまり毎年4億円以上。建設したら15年から20年は使うことになるので、後の大崎町に大きな負担を強いることになります。

埋立処分場の方がコストは安いわけですが、新たに建設するとなると住民の皆さんの反対なども想定され、場所の問題がネックになります。

ちょうど1997年に容器包装リサイクル法が一部施行されて、各自治体が缶、びん、ペットボトルなどのごみの分別を開始した時期でした。ごみの一部でもリサイクルに回せれば、埋立処分場に行くごみの量は減ります。つまり、延命化ができると考えたわけです」(松元氏)

言わば消去法で検討されることになった、リサイクルによる埋立処分場の延命化。

しかし、分別して出されたごみを処理するのは行政の役割である一方、分別するのは住民の役割。延命化案を推し進めるには住民の理解を得る必要があった。

「当時の役場の職員は、住民の方々にすべての情報を共有したそうです。『焼却炉の建設にはいくらかかる』『埋立処分場はどうか』など。

住民の皆さんもそれを聞いて、『自分たちの子どもや孫に負担を強いる選択はできない』『埋立処分場には反対だ』ということで、何か自分たちにできることはないのかと言ってくださるようになってきました。

でも、リサイクルに必要な分別の話になると、そこではやはりさまざまな議論が交わされたそうです。これまで黒いごみ袋に入れてすべて捨ててきたのに、そんなにたくさん分別できるのかと」(松元)

地域のリーダーと協議する大崎町衛生自治会を設置し、分別する品目などが話し合われた。それ以外の住民に対しては役所の職員だけではなく、地域のリーダーと共に150の集落で3回ずつ計450回の説明会を開催。対話を繰り返し、住民の声を聞きながらリサイクルの実施案を練り上げていった。

そして、リサイクルを開始する最初の資源ごみ回収の日。

「いつでも相談を受けられるように、分別のはじまる朝の6時半から役所の職員が総出で150ある集落に張り付きました。私も行きましたよ。

『このごみはどうすれば良いの?』と聞かれてわかるものはその場で分別して、わからないものは担当課に持ち帰る。住民の皆さんも『あんたたちも大変なんだから、私たちも頑張らんとね』と言ってくださって。もちろん前向きな言葉ばかりではありませんでしたが」(松元)

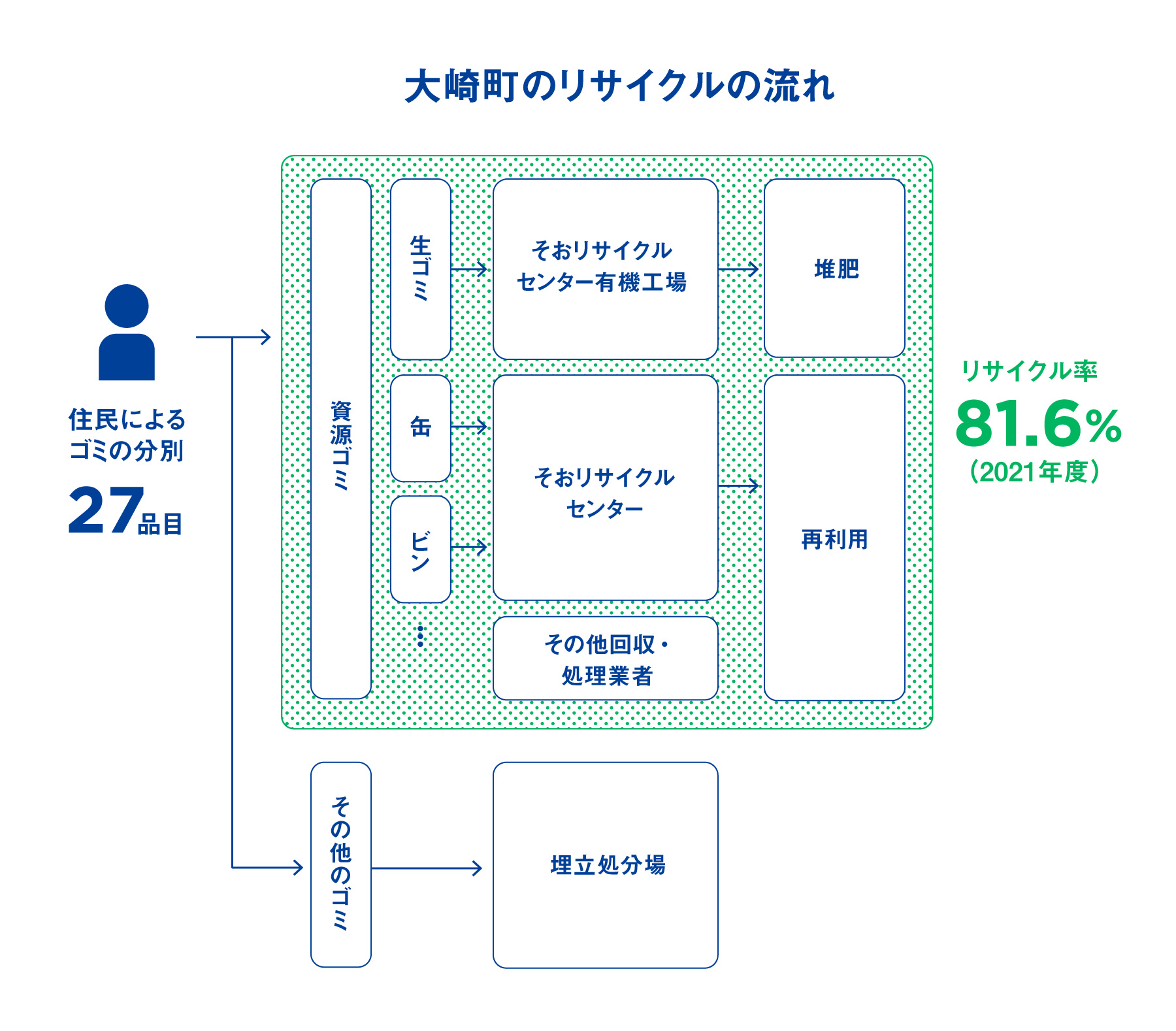

1998年に3品目から開始した分別は2000年に16品目、現在では27品目と段階的に実施された。

大崎町では1998年の取り組み開始と同時に民間事業者が「有限会社そおリサイクルセンター」を開設。

生ごみはリサイクルセンターの有機工場に運ばれ、6ヵ月かけて堆肥に。空き缶、瓶、ペットボトル、ダンボール、紙、古着などさまざまなごみも資源ごみとしてそおリサイクルセンターに運ばれ、再資源化。帽子、かばん、靴、ぬいぐるみ、紙おむつなど一部のごみだけが埋立ごみとして埋立処分場に運ばれる。

この一連のリサイクルにより、全国平均を大きく下回っていた大崎町のリサイクル率は、2006年には80%を超えて日本一になった。以来、平成29年まで12年連続でリサイクル率日本一に。取り組みがはじまった1998年と2017年を比較すると約84%の埋立ごみの削減を達成している。

大崎町はリサイクルによる埋立処分場の延命化に成功したのだ。

リサイクルの町から世界の未来をつくる町へ

名実ともにリサイクル率日本一になった大崎町。焼却処理が一般的な日本のなかにあって、焼却に頼らない低コストな廃棄物処理システムは「大崎リサイクルシステム」として注目を集めるように。

そして世界的な地球環境への意識の高まりに伴い、いつしか大崎町の取り組みは世間から“SDGs”と呼ばれるようになった。

2018年に第2回ジャパンSDGsアワードの内閣官房長官賞を受賞すると、大崎町も自らの取り組みをSDGsの視点から再定義することに。

大崎町SDGs推進宣言を発表後、大崎町持続可能なまちづくり推進条例を可決したほか、2019年にはSDGs未来都市に選定され、自治体SDGsモデル事業にも採択された。大崎町はモデル事業の一環として持続可能なまちづくりのためのビジョンを描くことに。

このとき役場で中心になって担当したのが中村健児氏だ。

「私はビジョンの原型ができたあたりからプロジェクトに参加しました。SDGsを達成するために何をすべきなのか。それが大崎町の住民の方々にどのようなメリットをもたらすのか。

計画づくりと実施主体づくりを進めるなかで、中心になって外部からお手伝いいただいたのが、齊藤智彦さんと西塔大海さんです。大崎町のさまざまな人から意見を聞いて、皆さんが描く持続可能な未来を1つの絵にしようとしてくださっていました。

実は最初はちょっと胡散臭いと思っていたんですけどね(笑)。これまで地方創生の事業に関わるなかで、外から来ては美味しいところだけ啄んで帰ってしまうという方も、少なからずいましたので。

なので、プロジェクトに参加してビジョンマップの原型を見せてもらったときに、自分なりに飲み込むために1ヵ月ほどくださいと齊藤さんにお願いして。その後3ヵ月ほどかけて具体化していくうちにようやく腹落ちしてきたんです。

私がこのビジョンマップから見出したのは、働く人でした。大崎町でこの絵が実現することで循環型の新しい経済とともに新しい仕事が生まれる。これまで外に出ていってしまっていた働き手が大崎町で働けるようになることで、持続可能な街になっていけると思ったのです。

ただ、それは大崎町単独では実現することはできません。そこで大崎町と、あと齊藤さんと西塔さんが覚悟を決めてくれて、一緒に取り組んでいこうということになったんです」(中村)

ビジョンマップには、持続可能な未来の社会システムとして、ごみのリサイクルだけではなく、その前段階で製品を供給する企業、そしてエネルギー施設など、より広範囲なステークホルダーが描かれている。

また、宿泊体験施設やSDGsスクール教育機関など、大崎町モデルを外部に伝えていくための機能も。

SDGs達成へ向けて大崎町自体が一歩踏み込んだ取り組みを行い、さらにはそれを国内外の人々、そして後世へ伝えていくという意図が汲み取れる。

このヴィジョンを実現させるため、大崎町は2021年4月に一般社団法人大崎町SDGs推進協議会を設立。ヴィジョンマップの作成をサポートしていた齊藤智彦氏と西塔大海氏は大崎町を拠点とする合作株式会社を立ち上げ、大崎町SDGs推進協議会の事務局を担当することになった。

一般社団法人大崎町SDGs推進協議会は「OSAKINIプロジェクト」として、企業版ふるさと納税などを財源としながら、サーキュラーヴィレッジラボや体験型宿泊施設「OSAKINI Base(仮)」の設立、企業との公民連携事業など、さまざまな取り組みを推進している。

大崎町SDGs推進協議会の事務局として企業連携に取り組む西塔氏は商品開発段階からSDGsに向けて共同で取り組んでいくことを目論む。

「そもそもごみを出さなくていい暮らしが一番の理想。それが元々の大崎町の目的であった埋立処分場の延命化にも効果的です。でも住民の方がごみを出さないようにするといっても限界があるわけですよね。

つまり、町に持ち込まれる商品を変えていかなくてはなりません。そのために自分たちから働きかけているんです。飲料のペットボトルを紙パックに変えていただくことで、リサイクルの質を上げていったり、そういった細かなことから順番に取り組んでいます。

究極的には製造、流通の企業の皆さまと『このお弁当の中の醤油の袋、入りますか?』とか、そういったレベルまでお話していければと考えています」(西塔)

埋立処分場の2割を占める紙おむつを企業と共同でリサイクル

今、ヨーロッパを中心にサーキュラーエコノミーのムーブメントは世界中へ広がろうとしている。社会的責任の観点はもちろんのこと、先々、日本の製品を海外で輸出しようとする場合、その国・地域の環境規格に合っていることが必須条件になるだろう。

大手衛生用品メーカーのユニ・チャームは、大崎町で循環型サプライチェーンの構築に取り組む企業の1社。

ユニ・チャームは企業のパーパスそのものを「持続可能な開発目標(SDGs)の達成に貢献すること」と設定し、ESG評価を社員への賞与に反映させるなど、全社で持続可能な社会の実現に取り組む。

数ある取り組みのなかの1つが、紙おむつのリサイクルだ。紙おむつのほか、生理用品、マスクなどの製品にとって、究極の衛生管理とは、使い捨てであることだった。

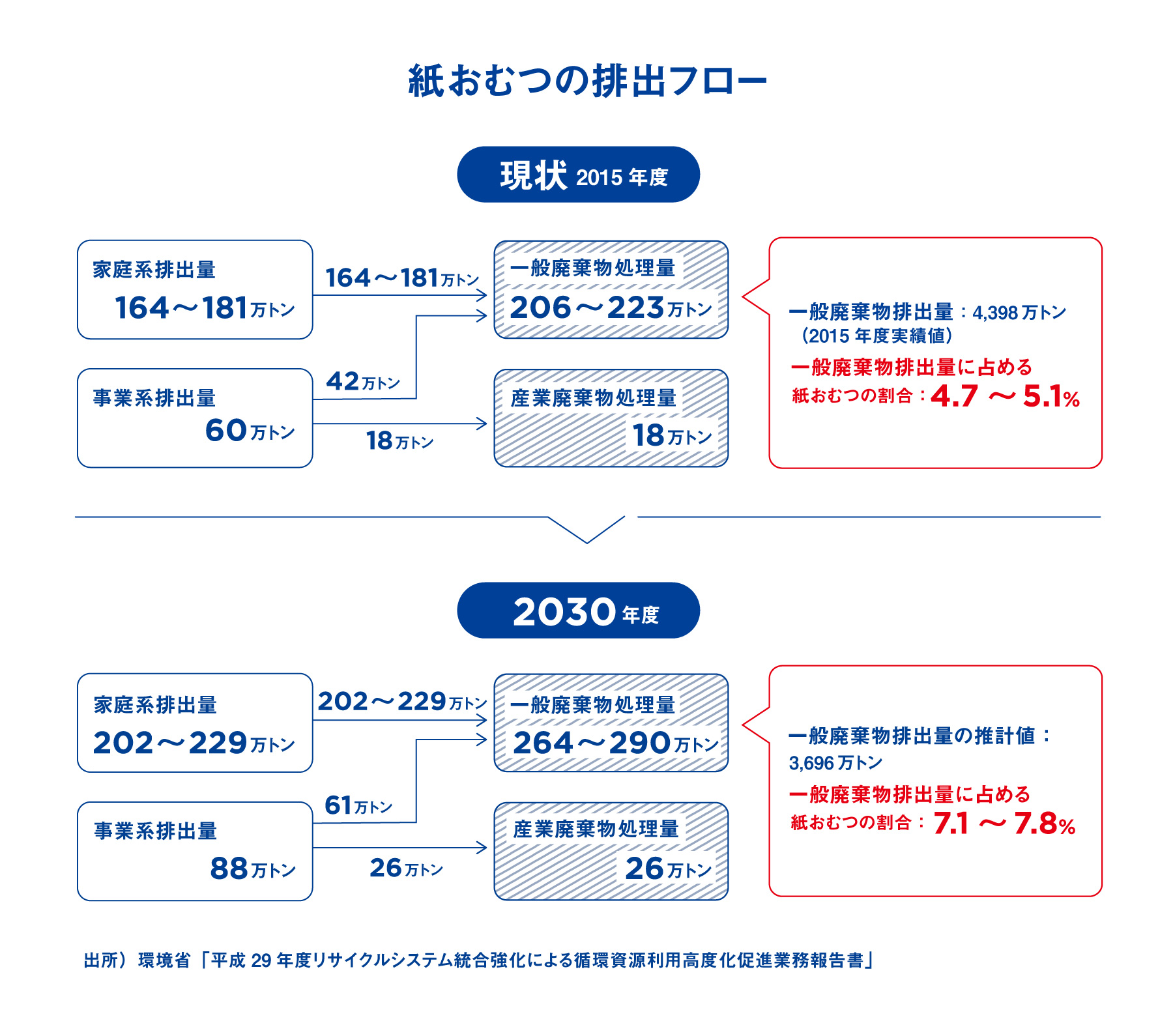

一方、2015年時点で一般廃棄物に占める紙おむつの割合は約5%ほど。2030年には高齢化により大人用紙おむつの需要が高まり7%を超えることが予想されている(環境省,2017年)。

大崎町でも埋立処分場に捨てられているごみのうち、20%強を紙おむつが占めているという。

紙おむつのリサイクルはユニ・チャームにとって避けては通れないチャレンジであるとともに、大崎町にとってもさらなるリサイクル率の向上、そして埋立処分場の延命化のための重要な取り組みになる。

同じ埋立処分場を利用する志布志市がユニ・チャームに声をかけたことがきっかけで、大崎町も含めた今回の取り組みがはじまった。

ユニ・チャームの担当者である織田大詩氏は、紙おむつのリサイクルがこれまで一般的になっていないのには、衛生面以外にも理由があると話す。

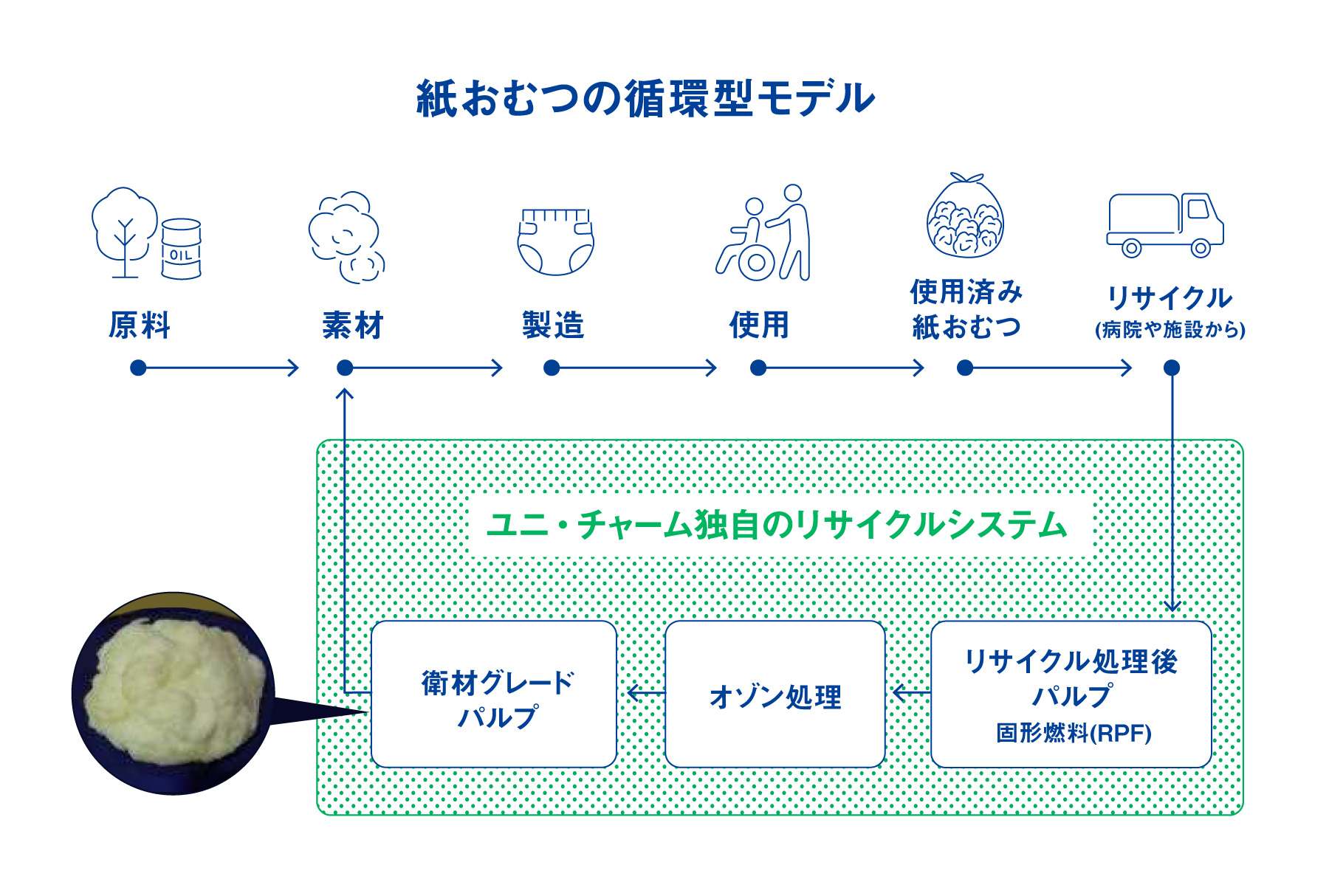

「ペットボトルはよくリサイクルされていますが、あれは素材が1つなんですよね。だからリサイクルをしやすい。紙おむつの場合は半分がパルプで木材由来。その他に高分子吸収材(SAP)と呼ばれる水分を吸収する部分は石油由来で、残りがプラスチック類です。リサイクルするにあたって、この素材を分けなければいけないのが、紙おむつの難しさなんです」(織田氏)

現在、紙おむつのリサイクルに取り組む企業は少ないながらも存在する。しかし、水平リサイクル、つまり紙おむつから紙おむつを生み出す試みは実用化には至っていない。今回、ユニ・チャームが取り組むのが、この紙おむつの水平リサイクルだ。

ユニ・チャームは志布志市と大崎町で、住民が紙おむつを捨てるところから再び紙おむつとして使われるまでのプロセスを実証実験している。

「まずは住民の皆さんに無料の回収袋をお配りして、分別して紙おむつを捨てていただきます。通常、捨てられた紙おむつは焼却炉へと運ばれますが、今回の取り組みでは大崎町のそおリサイクルセンターへ。

回収袋を専用の設備に入れると、破砕処理と洗浄をして、紙おむつが素材ごとに分かれていきます。プラスチック、高分子吸収材(SAP)、と徐々に分離されていき、最後にはパルプだけが残ります。

使用済みの紙おむつを殺菌・漂白するところでは、オゾン処理というユニ・チャームの独自技術が用いられています」(織田氏)

2016年から志布志市・大崎町とオゾン処理の実証実験を行っていたユニ・チャーム。2022年からは「RefF(リーフ)」というブランドで、水平リサイクルで生まれた紙おむつを南九州地域の介護施設に出荷している。今後はこの取り組みを全国へ広げていく予定だ。

織田氏は企業から見た大崎町を次のように語る。

「混ぜればごみ、分ければ資源と言いますが、リサイクルをするにはまず住民の方に分別をしてもらわないとはじまりません。その点、大崎町にはすでに住民の方が自然と分別を行う素地があります。これは本当に素晴らしいことだと思います。

また、一緒に取り組ませていただく企業としては自治体の皆さんが高い意識を持っているのも大きなポイントだと思います。加えて、大崎町SDGs推進協議会の方々もいらっしゃいます。大崎町が地元ではないのに、SDGsに高い意識を持つ優秀な方々が全国から集まっているのは大崎町のユニークネスであり、強みではないでしょうか」(織田)

大崎リサイクルシステムを世界へ

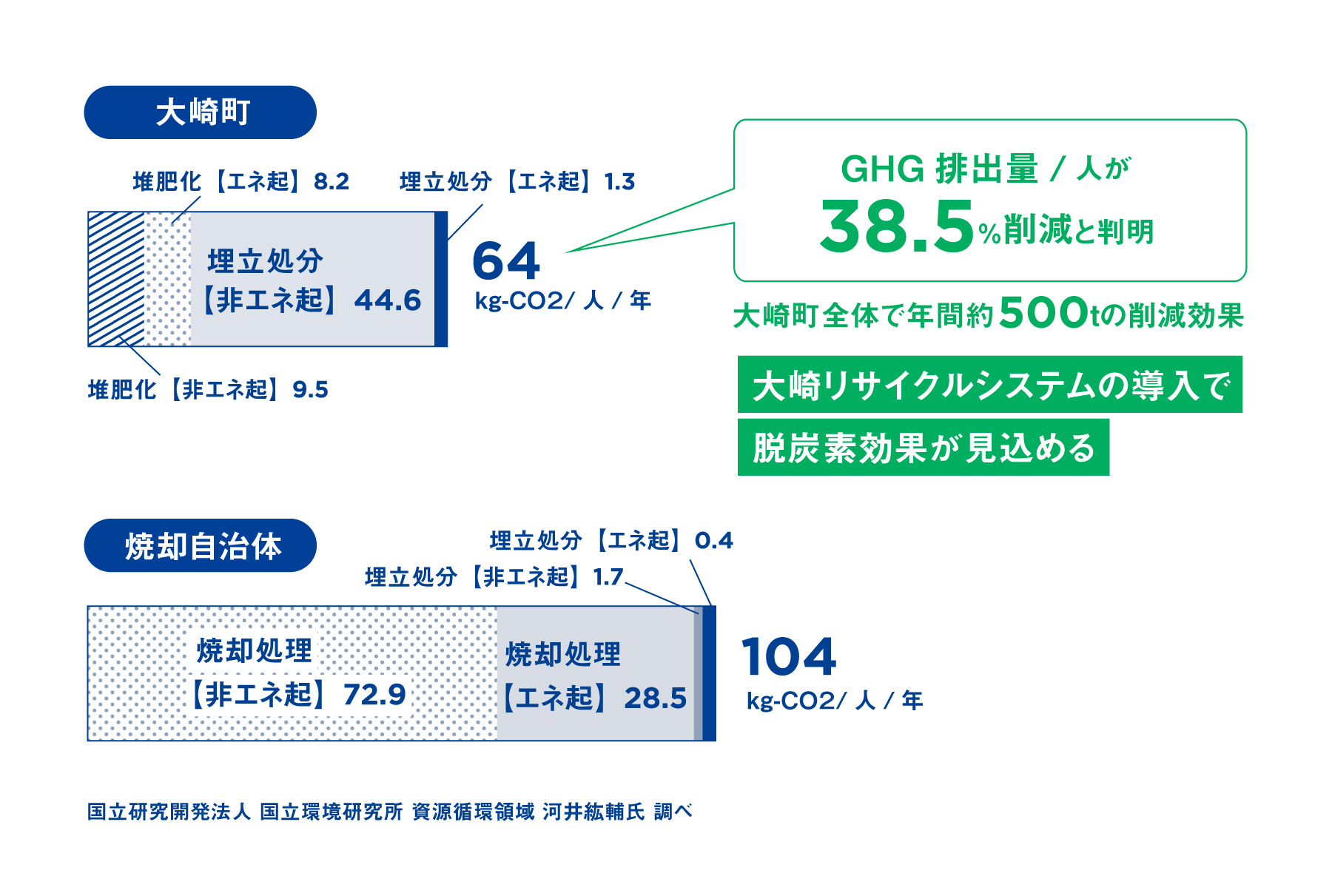

国立環境研究所資源循環地域の河合紘輔氏との共同研究では、大崎リサイクルシステムを導入した場合、1人当たりのGHG排出量が38.5%削減されるという結果が出た。

埋立処分場の延命化という大崎町固有の課題から産まれた大崎リサイクルシステム。世界的なGHG削減の流れのなかで、大崎リサイクルシステムは大崎町だけでなく日本、ひいては世界の課題を解決し得るソリューションと目されるようになった。

国内でも新潟県妙高市、長野県白馬村、静岡県西伊豆町、長崎県対馬市などの自治体が大崎リサイクルシステムの展開を検討しているほか、年間400~500名が大崎町に視察・研修に訪れている。

2019年に発表した大崎町SDGs推進宣言において、リサイクル事業を中心とした国内外での取り組みへの意向を発表している大崎町だが、実はそれよりも前、2012年からインドネシアへの国際協力を行っている。

JICA(国際協力機構)の事業として、2012年から2014年の期間にはデポック市において一般廃棄物処理技術開発普及事業を。2015年から2016年から資源循環型まちづくり技術支援事業を実施した。

「私たちが大崎町で培った焼却に頼らない住民参加型の資源循環システム。この経験やノウハウをお教えして、大崎リサイクルシステムならぬ、“バリ”リサイクルシステムであったり“ジャカルタ”リサイクルシステムの素地をつくっていくということを行いました。

インドネシアもかつての私たちのように埋立処分場がないことに困っているんです。しかし、焼却炉で対応しようとすると莫大なコストがかかってしまいます。そこで、我々が大崎町で行っている生ごみの堆肥化の技術はもちろん、住民へ生ごみの分別をお願いするところも含めて、すべてをお教えしました。

私たちは、大崎町リサイクルシステムが世界標準になれると思っています。先進国であろうと途上国であろうとごみを分別するだけ。それだけでGHGを削減させることができるし、ごみ処理のコストも抑えられるのですから」(松元氏)

ごみの分別がコミュニティを生む

大崎町が世界に発信していく、リサイクルシステム。松元氏はその中核を成すものとして「コミュニティ」を挙げる。

「なぜ実現できるかと言えば、住民の皆さんが協力してくれるからなんです。つまりコミュニティ力ですよね。住民が分別に協力してくれることで、大崎町は存在できている。そして、このごみの分別というものがコミュニティを維持してくれているという側面もあると思います」(松元氏)

「地域って共同作業をすることでコミュニティを維持してきたんですよ。一緒に家を建てたり、田植えをしたり。でも、資本主義社会になると共同作業をする機会がどんどん減ってしまいます。

大崎町の場合は、ごみの分別がこの共同作業になるわけです。私は多くのまちづくりプロジェクトに携わってきましたが、ここまで多くの住民が参加している共同作業は他にないんじゃないですかね」(西塔氏)

1998年にリサイクルによる埋立処分場の延命化を決めてから25年。大崎町の職員や住民のなかには、当時はまだ当事者でなかった人も多い。

当初、住民の行動変容を促すためにあらゆる説明とサポートを尽くしたことで、ごみの分別が可能になり、その分別がコミュニティを生み出し、コミュニティが分別を持続可能なものにする。

さらには、ごみの分別をしたコミュニティに対して還元されていく仕組みもある。中村氏が当初期待したように、循環型社会システムの実験都市となった大崎町には、これまでになかった仕事が生まれはじめている。

SDGs推進協議会を運営する合作には、全国からクリエイティブな職種のメンバーが集まっている。

大崎町リサイクル未来創生奨学金制度では、大崎町で育った人材が外の学校で学び、再び大崎町に戻り働くという「人材のリサイクル」の取り組みも行っているほか、海外から留学生を受け入れてグローバルなリサイクル人材を育成するプロジェクトにもチャレンジ。

人材流出が課題である大崎町を持続可能にするための一助になると目される。

大崎町の住民によるごみの分別は形を変えて地域へ価値をもたらしていく。その価値は大崎町を越えて、日本、そして世界へ伝播する。

(文・写真:野垣映二)