東京ドーム170個分の実証フィールド「ナスコンバレー」が那須にもたらしたこと

栃木県那須地域に誕生した「ナスコンバレー」は産官学が連携して次世代技術の実証実験を行う広大なフィールドだ。首都圏から新幹線で約1時間の那須高原エリアに位置し、その敷地は東京ドーム170個分に及ぶ。

別荘地を日本最大級の実証フィールドとして活用しているという異色のリビングラボは、どのように生まれ、地域に何をもたらすのか。

空き家化が進む別荘地ではじまった、日本を変えるプロジェクト

首都圏からのアクセスが良く、豊かな自然や温泉に恵まれる那須高原エリア。バブル期には地価上昇と共にハイステータスな別荘地として人気を博した。しかし、バブル崩壊後には地価が大幅に下落し、別荘の空き家化や遊休地の増加が長らく課題になっていた。

2016年、日本駐車場開発グループの日本テーマパーク開発株式会社は、那須ハイランドパークを含む那須高原エリアのリゾート開発をしていた藤和那須リゾート株式会社の全株式を取得し、連結子会社化した。しかし、那須高原がバブル期の賑わいを取り戻すことはなかった。

「日本駐車場開発グループでは8つのスキー場を運営していますが、スキー場は夏には閑散期に入ってしまいます。グループ全体の事業ポートフォリオから夏の需要を見込んで、那須ハイランドパークも所有している藤和那須リゾートを子会社化したそうです。ただ、グループ入りした後も別荘地はまったくと言っていいほど、売れませんでした」(日本テーマパーク開発 取締役 五十嵐弘樹)

那須を盛り上げようと、日本駐車場開発はデジタルシフト社とともにワーケーション誘致を行うなど、観光以外での誘客に取り組んだ。その矢先、株式会社LIFULL 代表取締役会長 井上高志氏から現在のナスコンバレーにつながるリビングラボの構想を持ちかけられたという。

LIFULLの会長補佐であり、一般社団法人ナスコンバレー協議会の事業責任者である若林祐介氏は、ナスコンバレー誕生の経緯を次のように話す。

「井上は個人としての社会貢献のテーマとして、Well-being(人類の幸福)と、World Peace(世界平和)を掲げています。それを実現するための技術が日本にはたくさんあるのに、さまざまな規制により実証できず、埋もれてしまっている。そこに井上は課題を感じていました。

実証フィールドを探していたところ、日本駐車場開発さんとお話をする機会があり、『那須高原に私有地があるが、どうか』とお話をいただいたそうです。そこから、日本駐車場開発さんとデジタルシフトさんと3社で『日本を変えていこう』と、ナスコンバレーの取り組みが始まりました」(若林氏)

日本最大級のリビングラボ「ナスコンバレー」とは

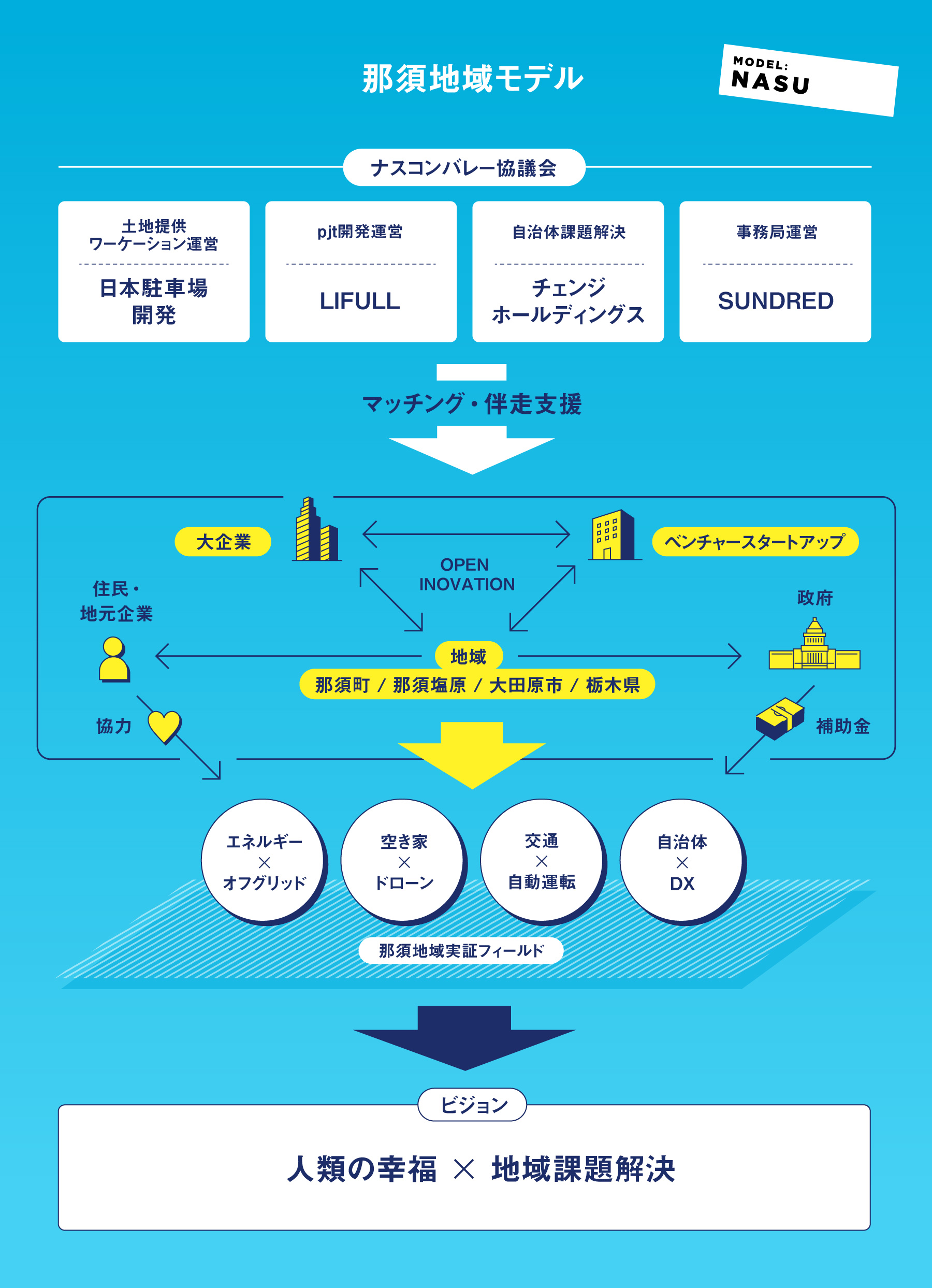

2021年10月に一般社団法人ナスコンバレー協議会が発足し、国内最大規模のリビングラボ、ナスコンバレーは本格的に始動した。日本駐車場開発が土地を提供し、LIFULLが実証プロジェクトの開発と推進、デジタルシフトがワーケーションプログラムの運営。そして、事務局としてSUNDRED社が参画し、協議会の運営やプログラムの開発・運営を担うこととなった。

※2025年4月12日にデジタルシフトは理事企業から外れ、チェンジホールディングスが新たに理事企業に就任

後援として、栃木県、那須町、那須塩原市、大田原市などの地元行政も参画し、官民連携で次世代技術の社会実装を推進する場が生まれた。

初期段階では、設立メンバーのコネクションを活用して基幹企業を集めることから始まったが、現在はメディア露出を契機に実績が評価され、自然と企業が集まる好循環が生まれている。

90社以上の企業が参画しており、業種は住宅、通信、自治体DX、広告、保険など多岐にわたる。特定業種に偏らず、異業種が混在する“共創型”の場となっているのが最大の特徴だ。

また、単なる場所の提供にとどまらず、事業構想の立案段階からワークショップを通じたマッチング・事業共創の支援を実施。専門人材が企業と伴走し、新規事業の立ち上げもサポートする。

「企業がナスコンバレーに参画するメリットは大きく3つあります。第一に、実証フィールドがあること。通信キャリアのように、大規模な屋外実証を行いたい企業にとって、私有地を活用できる環境は希少です。

第二に、ネットワーキング。異業種連携によるオープンイノベーションが生まれやすく、通常の業界内では得られない技術融合や協業が実現します。

第三に、企業の新規事業と自治体の課題をマッチングし、自治体主導で国の交付金を活用できる仕組みが整っています。企業単独では難しい資金調達も、自治体と連携することで予算確保が可能となり、実証や事業化へのハードルが下がります」(若林氏)

那須に生まれた完全オフグリッド宿泊施設

那須高原の雄大な自然の中に誕生した「Miwatas NASU(ミワタス ナス)」は、完全オフグリッド型の宿泊施設として開発された、ナスコンバレー発の先進プロジェクトだ。

実証を手がけたのは、パナソニックホームズ、トヨタホーム、ミサワホーム、パナソニック建設エンジニアリング、松村組のホールディングス会社であり、「未来をまちづくるPLT」を掲げるプライム ライフ テクノロジーズ株式会社(以下、PLT)。従来の住宅建築に加え、まち全体を視野に入れたエネルギー循環型の暮らしの実装に取り組む。

このプロジェクトは、那須高原の展望台跡地にトレーラーハウスを設置し、住宅性能と自立型エネルギーインフラ技術を融合させた“未来の住空間”を実証することから始まった。

ベースとなるトレーラーハウスにはグループ会社のミサワホーム株式会社の「MISAWA UNIT MOBILITY『MOVE CORE』」を採用した。PLTの林康治氏(技術企画推進部・担当部長)が、「移動可能であることと、断熱性能をしっかり備えていることが大きな特徴です。ミサワホームが提供する戸建住宅と同等の構造体や窓を使用しているので、性能面では通常の家と変わりません」と語る通り、単なる宿泊ユニットではなく、住宅メーカーとしての技術力が活かされた構造となっている。

さらに注目すべきは、ライフラインのうち電力を自立型でまかなえる点だ。屋根一体型太陽光パネル“Roof-1”を搭載し、パナソニック製の蓄電池とV2H設備(電気自動車から家へ給電する設備)を組み合わせて電力を確保する。

現地での実証の期間には、単なるデータ収集にとどまらず、担当者自らが那須に滞在し、実際に宿泊・生活することで、ユーザー視点からの改善も重ねた。

「風が強い日には施設自体がわずかに動いたりして、想定していなかった発見がありました。やはり、実際に泊まってみないと分からないことがたくさんある」と林氏は振り返る。

現在、Miwatas NASUは実証を終え、宿泊施設として事業化されており、LIFULL Financialが運営するLIFULL STAYから宿泊の予約ができる。利用者からの反応も良好で、企業の研修やワーケーションにも対応可能な空間として注目を集める。

林氏は「まだ1棟だけですが、今回の取り組みからはじまり、複数の棟がつながる“ちいさな町”ができたとき、どんな未来が見えてくるか楽しみです」と今後の展望を語る。

企業の実証事業から地域課題の解決へ

Miwatas NASUのほか、さまざまな業界・企業の実証が行われているナスコンバレー。その取り組みは、地元自治体との緊密な連携によって支えられている。

たとえば自動運転の実証実験を行うには私有地内であっても公道同様の警察許可が必要であったり、ドローンを飛ばすにも許可が必要であったりなど、実証には許認可が常に付きまとう。その窓口になるのは管轄の地元自治体だ。若林氏は「自治体の協力を得なければできないことの方が多い」と話す。

また、ナスコンバレーではこれまでに国土交通省や総務省の補助金を活用したさまざまな実証が実施されているが、政府からの補助金を獲得するにあたっても、自治体から申請する必要がある。

では地元自治体はナスコンバレーをどう見ているのか。那須町 ふるさと定住課 課長の高久祐一氏はナスコンバレーをきっかけとした関係人口の創出に期待を寄せる。

「私の所属するふるさと定住課は、平成の時代に那須町が消滅可能性都市になったことをきっかけとし、移住・定住施策を担当する課として発足しました。日本駐車場開発さんとデジタルシフトさんが進めようとしていたワーケーション施策をきっかけに、ナスコンバレーとのお付き合いが始まりました。

那須高原は年間500万人以上が訪れる観光地ですが、今後は観光以上定住未満の関係人口を創出していきたいと考えています。ナスコンバレーに参加する企業の皆さんに那須町に訪れていただき、さらにはサテライトオフィスを開設いただくなど、町との新しい関係づくりのきっかけにしたいと考えています」(高久氏)

高久氏は、企業やナスコンバレー協議会との窓口として、補助金の申請や各種許認可取得など、関係課と連携しながらスムーズな申請・活用を支援。二人三脚で事業に伴走する。そんな中、ナスコンバレーで行っている実証が地域課題の解決につながる事例も生まれつつある。

栃木県那須町では、増加する空き家への対応として、パーソルプロセス&テクノロジー(現:パーソルビジネスプロセスデザイン)、LIFULLと連携し、ドローンと水道データを組み合わせた空き家特定と調査の実証実験を実施した。従来の人手調査では限界があったなか、町の職員や民間事業者の負担軽減と、空き家バンクの情報拡充を図る狙いだ。

実証では、AIによる水道使用量の解析で“使われていない可能性が高い住宅”を抽出し、その上でドローンを用いて屋根や敷地の状況を空撮。これにより、空き家の外観劣化や利活用可否の判断材料を可視化できると同時に、特定空家(※)の認定にも役立てることができる。

※特定空家…倒壊のリスクや衛生上の問題、景観の損害などにより、周辺の生活環境を保全するために放置することが不適切な空家

また、特定空家の認定作業では、危険度の確認に写真が必要となるが、高久氏は「崩れかけの空き家の敷地等に入る職員のことを考えると、やはりドローンで撮れると安全となります。将来的には、空き家バンクの物件情報にドローンならではの写真を掲載し、他の自治体と違うアプローチをしたい」と語る。

加えて、ナスコンバレーが旧大沢小学校に開設した地方創生拠点「NASU OSAWA Future Base」では、ドローン講習や災害時の目視外飛行訓練も実施している。

「将来的に座標を入れて自動飛行できるような仕組み等が整えば、自治体としてさまざまな可能性が広がります」と、高久氏はドローン活用の可能性に期待を寄せている。

さまざまな実証の先に見据える「限界費用ゼロ社会」

ナスコンバレーの取り組みは、地域経済にも波及効果をもたらしつつある。ナスコンバレーへの参加企業の関係者や視察者が那須高原を訪れ、宿泊、飲食、観光などの消費をすることで、協議会発足から約3年で延べ1億5,000万円規模の経済効果があった。

旧大沢小学校(NASU OSAWA Future Base)の改装プロジェクトでは地元の建設会社が担当するなど、間接効果ももたらしている。また、最近ではナスコンバレー協議会に地元の人や団体からプロジェクトの相談が持ち込まれるという。

若林氏は、ナスコンバレー立ち上げ当初を振り返り「最初は理事の人脈で自治体にアプローチしましたが、“東京のよそ者が来た”という警戒感もありました」と語る。

しかし地道な活動を2〜3年続けたことで、「ようやく信頼を得て、今では那須町の方から『補助金を一緒に取りに行こう』と言ってもらえる関係になった」と、地域との信頼構築が進んだ現在の状況に手応えを感じているという。

ナスコンバレーはそもそも広大な私有地があったことがきっかけになり、生まれた。では、全国に数多ある広大な土地ではどこでも再現可能なのだろうか。五十嵐氏はナスコンバレーの成功の要因を次のように述べる。

「ナスコンバレーが実証フィールドとして機能しているのは、1社が牽引するのではなく、複数の企業が集い、共同事業や伴走型の取り組みが自然に生まれる“コンソーシアム型”だからです。みんなが『21世紀型の幸福を実現する』という同じ目的を共有していて、その共通理念があるからこそ、ネットワークや連携が生まれやすく、実証が広がっているのだと思います」(五十嵐氏)

今後の展望について若林氏は、「現在は那須で課題とソリューションのパッケージを作っている段階です。それが完成次第、各地へ広めていきます」と話す。ナスコンバレー協議会が「人類の幸福」を目指すために作っているパッケージとは何なのか。

若林氏は「企業それぞれ、人それぞれが目指すべき姿を描いていて、各自が自走して実現できる舞台としてナスコンバレーが利用されていること。ナスコンバレー協議会はその実現を支援していきたい」と説明する。

「我々が目指す最大の目標は“人々の幸福の実現”です。様々な実現方法がある中の一つが『限界費用ゼロ社会』です。生きていくためのお金が極力かからない世界。つまり、電気・水・食といった生活に必要なインフラを自給自足できる状態を目指しています。そんな世界が実現すれば、人々は働くためでなく、自分の好きなことに時間を使えるようになるでしょう」(若林氏)