北海道・余市のワインに世界中から人気殺到。町長の戦略が地域の価値を変えた。

ワイナリー「ドメーヌタカヒコ」が醸造した「ナナツモリ ピノ・ノワール 2017」が世界的レストラン「noma」のワインリストに掲載されるなど、世界から高い評価を得ている北海道余市町のワイン。その価値を高めたのは、2018年に余市町長に就任した齊藤啓輔氏だ。

「ワインで一点突破」を合言葉に、就任から僅か数年で余市町を世界に知られるワインの産地へと変貌させた齊藤氏。どういった背景からワインを軸とした戦略を策定し、アクションに移したのだろうか。話を伺うと、地域におけるリーダーの「役割」が見えてきた。

齊藤啓輔(さいとうけいすけ)

北海道余市町長。

1981年生まれ。早稲田大学卒業。2004年に外務省に入省し、ロシア大使館、ウズベキスタン大使館、ウラジオストク総領事館、首相官邸国際広報室などで勤務。16年6月北海道天塩町副町長に就任。18年9月北海道余市町長に就任。

余市のワインには地域を変えるポテンシャルがあった

──まずは「ワインで一点突破」という戦略の背景について教えてください。海と山の幸に恵まれ、ウイスキーというキラーコンテンツもある中、武器を「ワイン」に絞り込んだ理由は何ですか?

地域の強みを外へ発信するにあたり、インパクトを持たせたかったからです。海産物や果物などの特産品を複合的に紹介するよりも、突出した何かで知名度をあげた方が、他の地域との差別化ができると考えました。

かといって、ニッカウヰスキーの「余市」は、既にブランドが確立されています。もはや世界的に名を馳せているからこそ、今さら「余市といえばウイスキー!」と発信しても、インパクトに欠けます。

余市のワインは2011年に北海道初のワイン特区として認定を受け、ワイナリーも徐々に増えていたものの、まだまだ成長の余地がありました。しかも余市は札幌から車で1時間弱と、比較的アクセスのしやすい町。世界でも珍しい「都市から近いワイン産地」として打ち出せば話題性があります。町としてワインを推すことが、地域のブランディングにつながると考えました。

──観光コンテンツとしての成長力が期待できるからこそ「ワインで一点突破」という発想に至ったのですね。

しかも、ワインの経済効果は「ボトルを売って終わり」ではありません。アメリカ屈指のワイナリーリゾートとして発展したワインの産地・ナパバレーがある通り、ワインは観光業や飲食業、宿泊業など、隣接する産業にも大きな影響を与えます。

そして何よりも「ドメーヌ タカヒコ」の醸造家・曽我貴彦さんの存在が決め手でした。通を唸らせるワインを提供するワイナリーがあり、上質なピノ・ノワールを栽培する畑が広がっている。余市が世界有数のワイン産地に発展するポテンシャルは十分にありました。

──ベンチマークとなった地域はありますか?

当初よりフランスのブルゴーニュ地方を目指しています。ブルゴーニュはぶどう畑の面積が小さく、赤ワインの生産量も他の有名な産地に比べるとかなり少なく、希少価値が高いんです。

日本はこのまま人口減少が加速すると、生産者はもちろん、飲み手も減っていきます。ブルゴーニュのように希少価値の高いワインを生産する地域として、余市を盛り上げていくことに決め、今現在に至ります。

農家の反発と、海外からの「余市産」への評価

──余市のワインの価値を上げるために、最初に取った施策を教えてください。

まずは余市のぶどう栽培農家に対し、ピノ・ノワールやシャルドネといったメジャーなワイン品種を栽培する場合、補助金が手厚くなるように制度の内容を刷新しました。

私の就任時、余市ではピノ・ノワールなどのメジャーなワイン用ブドウを栽培している農家は、ごく少数でした。栽培の中心となっていたのは、主にケルナーというマイナーな品種か、ナイアガラという生食用品種だったのです。

──従来から栽培していた品種でワイン作りをするのではなく、品種を切り替えたのはなぜでしょうか?

「品種を変えることで農家の所得向上に繋げる」という狙いです。

従来、国内には生食用のブドウで作られたワインが多く、ナイアガラという品種を栽培する農家が中心でした。しかし、生食用のブドウを使ったワインは世界のトレンドから大きく外れています。かといって食用として売ったとしても、今や選ばれやすいのはシャインマスカット。皮が固く種もあるナイアガラは価値が下がっています。

広い畑で商品価値の低い品種を栽培し続けるよりも、畑を縮小して高単価な品種──ワイン用品種ならピノ・ノワールかシャルドネを栽培した方が、農家を存続させるという意味でも合理的だったのです。

──品種を変えることに反発する農家さんもいらっしゃったのでは、と思いました。

長年力を注いできた品種を手放すわけですから、やはり納得いただくのに時間はかかりました。最初の1年は、農家からの不満が大きかったです。

不満を抱えていたのは農家だけではありませんでした。そもそも「ワインで一点突破」という政策自体に対し、他の産業に従事する町民からも「なぜワインだけなのか」というお声をいただくことは多々ありました。

「ワインを起点に他の産業も盛り上がっていく」ということを納得いただくには、実際に効果を実感してもらうほかなくて。政策を理解いただくのが一番大変だったかもしれません。

──風向きが変わったきっかけはなんでしたか?

国内外から高い評価を得たことです。特に、余市産のワインが国内外の一流レストランに卸されるようになり、世界中のワイン愛好家たちが注目するようになってからは、農家のモチベーションに変化がありました。まだ完全に誤解や不満を払拭できたわけではありませんが、少しずつ町民の理解も得られるようにはなってきました。

──熱狂的なファンを獲得するために、どういった施策を行ったのでしょうか?

国内での知名度を向上させるために重要なのは、海外での評価を獲得することです。はじめに狙いを定めたのは「世界一のレストラン」として名高いデンマークの「noma(ノーマ)」でした。

北欧の気候や食文化は北海道と通じるものがあり、余市のワインと食事の相性が良いと踏んでいました。「noma」のワインリストに掲載されれば、ブランドとしても箔がつきます。そこで、私自身が同店のヘッドソムリエに余市のワインを紹介したところ「ドメーヌ タカヒコ」の「ナナツモリ ピノ・ノワール2017」が掲載されることになったのです。

このニュースは瞬く間に食通の間で広まり、「ドメーヌ タカヒコ」に対する国内外の認知度が急上昇。百貨店にワインが入荷すれば、抽選の当選倍率が1,000倍近くになるほどの人気ワイナリーになりました。

また、ワイン界で影響力のあるワインセレクターに対しては、ブラインドテイスティングによる試飲会を開催したことも効果的でした。提供するのはブルゴーニュ産のワインと余市産のワインの二種類。なんと目利きのワインセレクターたちでも、正答率は50%だったんです。品質の高さを体感してもらったことで、瞬く間に余市産ワインの評判が広まっていきました。

──ターゲットを的確に狙い撃ちするプロモーションのアイディアは、どのように考案したのでしょうか?

曽我さんや、「平川ワイナリー」の平川敦雄さんといったワインのスペシャリストたちと常にコミュニケーションをとり、勉強させてもらいました。今でもワイン作りの知識を教えていただくことがあり、お二人の存在は施策を推進する強い後押しとなっています。

特に国外への拡散に大きな影響を与えたのは、世界最年少かつ日本人初のマスターソムリエである高松亨さんの存在です。高松さんはシドニー出身で英語も堪能。アジアや欧米圏の一流レストランにプレゼンテーションをしてもらったことで、権威あるレストランが余市のワインを採用するようになりました。

リーダー次第で地域は大きく変化する

──ワインの評価が高まったことで、町にはどういった変化が現れましたか?

顕著な変化は、北海道以外の地域からワインをきっかけに移住者が訪れ、おしゃれなバーやレストランを開業するようになったことです。

近年ではアジア圏からワイン愛好家の富裕層も余市を訪れるようになっています。ブドウの収穫を手伝うために、余市に家を購入するファンまで現れました。

北米やヨーロッパのマーケットは高松さんがカバーし、アジアの主要都市では余市産ワインの魅力に射抜かれた富裕層が情報を拡散してくれる。世界的にも「余市」という町の知名度が、現在進行形で高まっているのを実感します。

また、余市のワインの核を作り上げた曽我さんの門下生が独立し、余市にワイナリーをどんどん立ち上げていったんです。お弟子さんたちが造るワインもクオリティが高いので、若い醸造家志望者は後を絶ちません。

曽我さんが研修生の受け入れ条件を「若い世帯」に限定したことで、町内の全校生徒10人だった小学校も、今や生徒が20数人まで増えました。

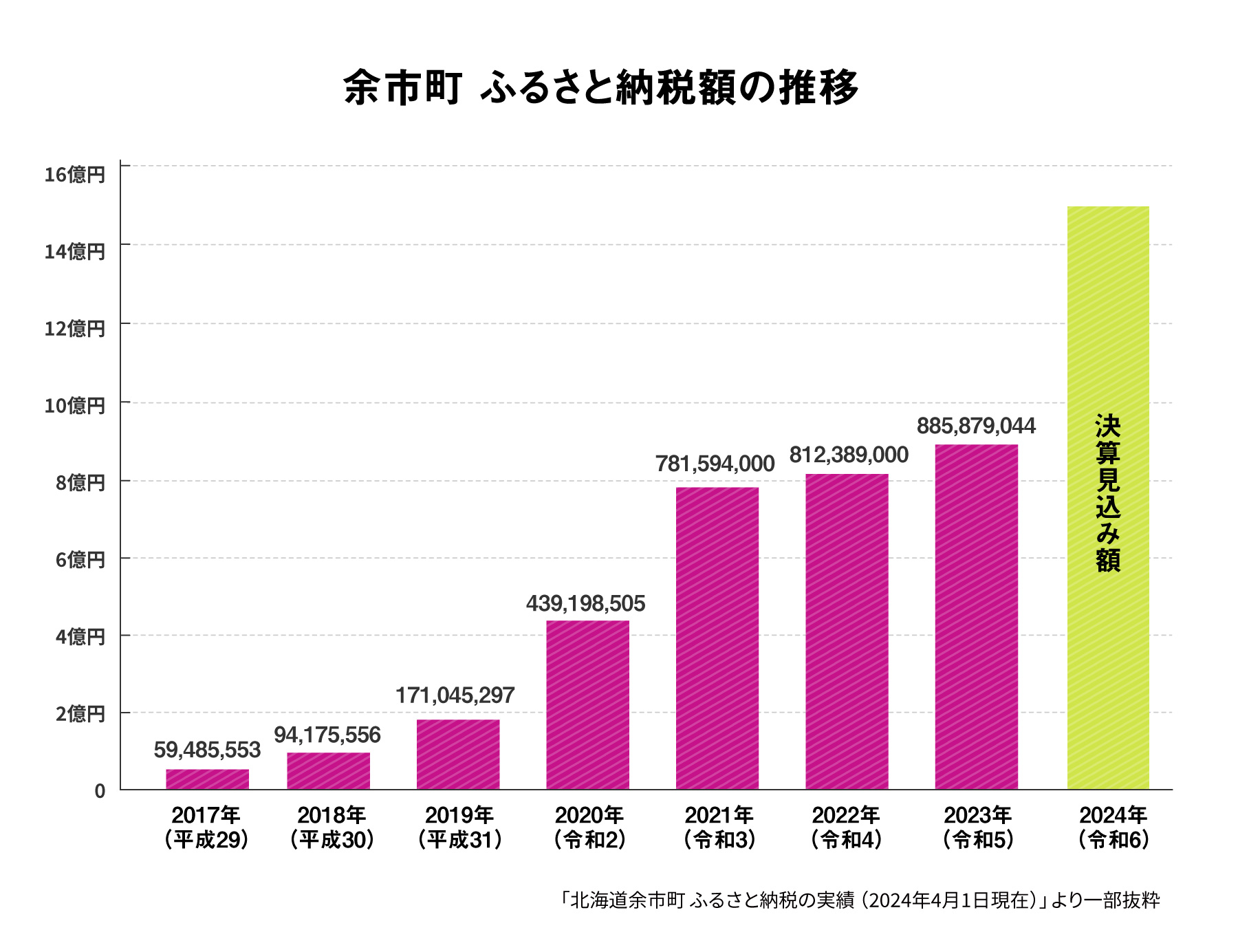

就任時の2018年に5,000万円台だったふるさと納税額も、ワイナリーの協力により、15億円台にまで成長しています。その収益を子育て支援にあて、0歳からの保育料免除や、給食費の無償化などを実現しました。

余市のワインは漁業や宿泊業に経済効果を与えただけではなく、町に若い世代が移住するきっかけにもなっているんです。まさに期待以上の経済効果を生み出しています。

──お話を伺っていて、首長の戦略策定が地域のブランドを左右することを痛感しました。地域の未来を明るくするために、トップが心得ておくべきことを教えてください。

首長の役割は、戦略策定を行い、実行のための資金調達と外交を行うことです。まさに企業のCEOと一緒。日本全国の自治体の数だけ企業のトップが存在する、と言っても過言ではありません。

余市のように一点集中するべきか、それとも複合的に要素をかけ合わせたブランディングを行うかは地域の特性によって変わります。また目指すゴール次第では武器となる地域の強みも変化するでしょう。

まずは最適な戦略を練るためにも、地域の特色を学び、国内外の事例を広く知ることが重要。そのために地域のプレイヤーを巻き込むことも、一つの策だと思います。

そして全国の自治体トップに向けて伝えたいことは「自分次第で地域はどのようにも変革できる」ということです。よく「これって齊藤さんだからできたんじゃないの?」って言われることもあるんです。でもそれは大きな誤解。首長という役割だからこそ物事を動かせた瞬間は多々あります。

法被を着て、特産品を道ゆく人に配っているだけでは「首長」という肩書きを活かしきれていない。地域を変えていくために、もっとトップ自らがアクションを起こすことのバリューを活かしてもらいたいです。

日本のGDPの40%は東京・近畿・中京が占めていますが、残りの60%を担っているのはいわゆる「地方」です。それぞれの自治体トップが然るべき動きをすれば、日本全体は活性化します。ポテンシャルがあることは間違いありません。私も地域戦略のレールを走り抜け、余市の経済を活性化していきたいです。

(文:高木 望 写真提供:余市町)