神戸の中小企業が街の景色を変えた。閑散とした公園の再開発から生まれる都市の「ソサエティ」

神戸の中心地にある2.7ヘクタールの公園・東遊園地。芝生に人が寝そべり、日中は家族連れで溢れる。市民がイベントを主催することもあり、朝から夜まで人が絶えることがない。しかし東遊園地は2015年以前、土のグラウンドが砂漠のように広がる閑散とした公園だった。

公園のリニューアルを主導し、園内のコミュニティ施設「URBAN PICNIC」の運営に参加するのは、神戸を拠点とする株式会社村上工務店の3代目社長・村上豪英氏だ。

村上氏はURBAN PICNICのほか、廃校を再活用した複合施設「NATURE STUDIO」などを手掛ける。「市民が共有しあえるオープンな場」を生み出すことで、地域そのものに新たな価値を付けることをめざしている。地域のオープンな場づくりを軌道に乗せる秘訣とは? ポイントについて、話を聞いた。

村上豪英(むらかみたけひで)

1972年兵庫県生まれ。京都大学大学院理学研究科修了後、シンクタンクに就職。1995年の阪神淡路大震災の経験から、地域活性化への関心が高まり、村上工務店に転職。村上工務店以外の活動としては、2011年の東日本大震災を契機に、神戸モトマチ大学を開校。2015年より神戸の都市公園における社会実験から拠点施設の開設に至ったURBAN PICNIC、JR三ノ宮駅前のStreet Table 三ノ宮、小学校跡地活用事業NATURE STUDIOなどのプロジェクトを実施してきた。クラフトビールの醸造所として株式会社オープンエアを設立し、2022年よりopen airのブランド名でリリースしている。2012年から社長に就任した村上工務店では、Public Private Partnershipの分野を中心に、従来の総合建設業の枠にとらわれず、企画や運営が含まれたプロジェクトへの参加を成長の軸としている。また、経営する有限会社リバーワークスでは、公共空間を中心としたプレイスメイキングに取り組んでいる。

コミュニティではなく「ソサエティ」を形成する、とは?

──まずは村上さんの代表的な活動のひとつである、URBAN PICNICの誕生経緯について教えてください。

2014年に神戸市役所から「神戸の都心部をより良くするためにできることはないか」と、個人で相談を受けたことが発端でした。

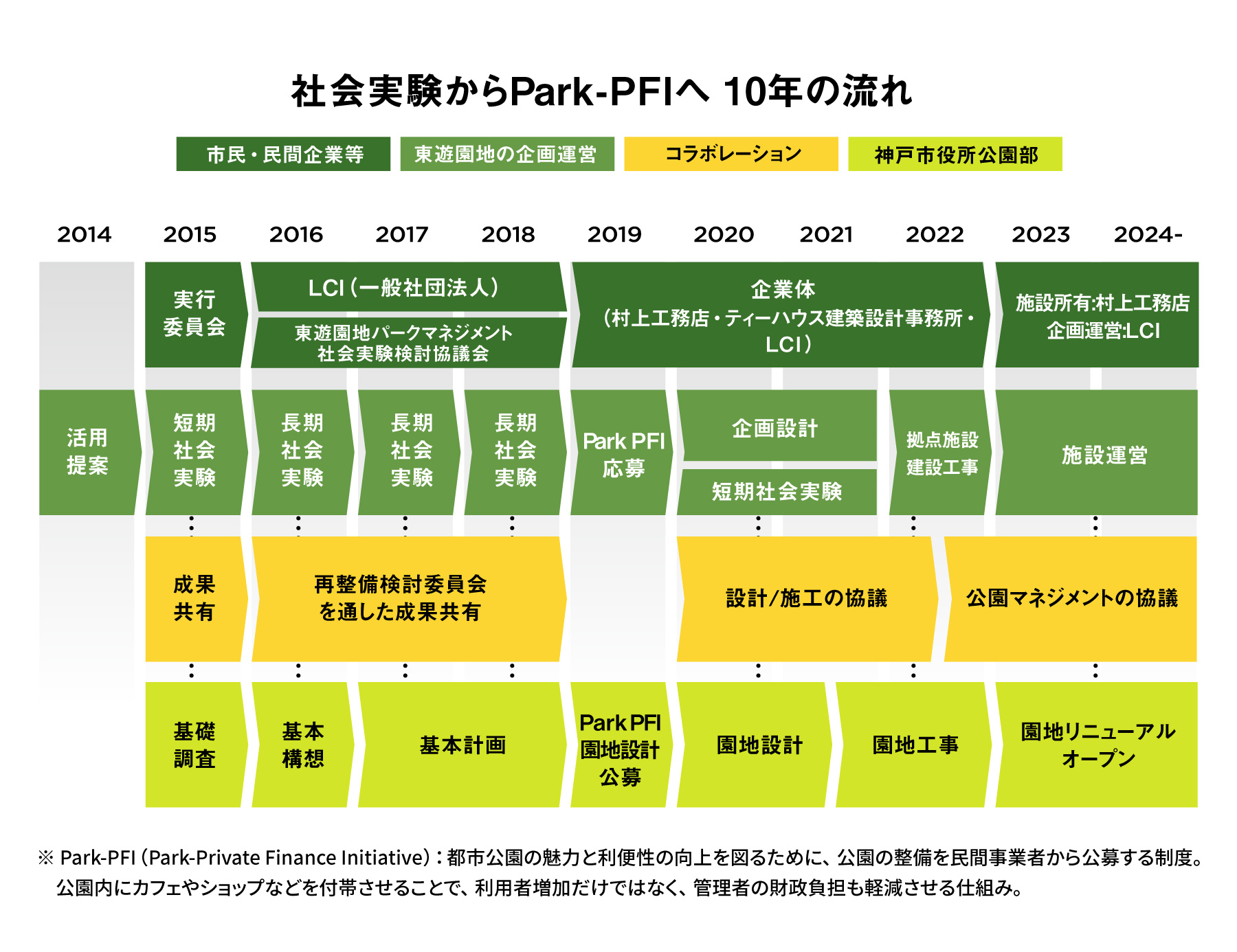

そこで神戸電子専門学校の福岡壯治さん、神戸R不動産の小泉寛明さんとともに、市役所へ「街の活性化のために東遊園地をリニューアルしてはどうでしょうか」と提案。地元の有志で実行委員会を立ち上げ、2015年6月から約4年間、市役所と共に社会実験を始めたのです。

東遊園地は神戸市役所に隣接する、日本で最も古い西洋式公園のひとつ。しかし当時は緑も少なく、大型イベントの開催時を除けば人がほとんどいない、閑散とした公園でした。

ただ、東遊園地は神戸の中心地やオフィス街、そして観光エリアの湾岸地区にもアクセスしやすい場所にあります。殺風景だから訪れる機会がないだけで、市民の間では潜在的に「東遊園地=セントラルパーク的な場所」という共通認識がありました。裏を返すと、リニューアルさえすれば人が訪れやすくなる、絶好のロケーションだったのです。

──社会実験を長期にわたって実施されていましたが、期間中はどんなことを行なったのでしょうか。

芝生を敷いたり、仮設のカフェをオープンしてみたり、トークイベントやファーマーズマーケットを開催してみたり……と、人が公園に集まる仕掛けづくりのアイディアを試し続けました。細かいところだと「カフェをどの位置にオープンすれば人が公園に集まってくるか」「どんなイベントを開催すべきか」なども検証して。

そして実験で分かったことをもとに公園のリニューアル計画を立て、2023年4月、東遊園地の改修工事と共に園内にコミュニティ複合施設「URBAN PICNIC」をオープン。オープンテラスのカフェだけではなく、市民がイベントを開催できるレンタルスペースや、市民が本を寄贈できる屋外図書館などを併設しました。

たまたま公園を見つけた人が引き込まれ、新たな交流が生まれていくような、「ソサエティ」が醸成される場づくりを目指し、運営に臨んでいます。

──目指すのは「コミュニティ」ではなく「ソサエティ」醸成の場、ですか?

確かに両方とも「人とのつながり」を指す表現ではあるので、混同しやすいですよね。でもコミュニティとソサエティ、どちらの醸成を目指すかによって、都市の場づくりは大きく変わります。

まずコミュニティとは、家族や伝統的な村、所属する団体など、親密な関係性に基づく結びつきです。結束力が強いぶん、外部との隔たりが生じてしまいがち。特に場をつくる我々がコミュニティに意識を強く向けすぎると、閉塞的な環境になってしまいます。

対してソサエティという言葉には、より匿名性が高く緩やかで開かれたつながりという意味を込めています。コミュニティほどの強い結束力はありませんが、人同士がつながりをもちたい時だけ、緩やかに協力し合えるような状態。このソサエティの醸成こそが、都市の地盤を強固なものにします。

──では、都市のソサエティを育むためには、どんなことをすればいいのでしょうか?

まずは社会関係資本を形成することです。つまり、緩やかなつながりや協調的な関係性を築く場をつくることで、より豊かなソサエティが醸成されます。

実際、地域全体の緩やかなつながり(社会関係資本)を重視する文化をもつ地域では、コミュニティを重視する地域よりも、地域経済が豊かになるという事例が存在します。

たとえばイタリアでは「南部よりも北部の方が経済的に豊か」だといわれています。同族の結びつきを尊重する「コミュニティ重視」の南イタリアに対し、北イタリアは街全体の結びつきを尊重する「社会関係資本重視」の社会。北イタリアが持つ都市全体の結束力の強さが、市民の協調的な行動につながり、都市の経済力を上げていたのです。

それこそ2011年頃、私が地域貢献について具体的に動き出した時期の神戸は、どちらかといえば前者のように見えました。小さなコミュニティごとに人々が分断されており、コミュニティの異なる市民同士が協力し合う余地がないように感じたんです。

市民同士の緩やかな繋がりが生まれる場──つまり社会関係資本を形成する環境を用意すれば、神戸全体のソサエティが醸成され、都市の活性化につながる。URBAN PICNICのみならず、今までに私が取り組んだ「神戸モトマチ大学」や「NATURE STUDIO」なども、「都市のソサエティ醸成に寄与できる場をつくる」ことが、企画の根底にあります。

1人の神戸市民として街の発展に挑むということ

──URBAN PICNICの運営主体についてもお聞きしたいです。社会実験を開始した当初、企業としてプロジェクトに取り組むのではなく、実行委員会を新たに設置したのはなぜだったのでしょうか?

当時は「自分が経営する企業を使う」という選択肢をとるつもりは、全くありませんでした。実行委員会が合理的だったということです。

──しかし、現在は実行委員会を解体し、運営を一般社団法人リバブルシティイニシアティブ(以下LCI)、施設の所有を村上工務店が担っています。現在の組織体制に至るまでのプロセスを教えてください。

まず、2016年に実施主体を実行委員会から、一般社団法人へと変えました。初回の社会実験を終えてから、徐々に市役所が予算をつけてくれるようになったんです。社会実験をさらに進め、より市民に参加してもらう取り組みに挑戦すべく、一般社団法人(LCI)へと主体を変えることに決めました。

そして2019年に「公園の一部にどんな施設を建設すべきか」などのリニューアルの方向性が具体化した段階で、Park-PFI事業者として、村上工務店がURBAN PICNICへ参入。公園内の施設・URBAN PICNICの所有は村上工務店、運営はLCIが担うことになりました。

つまり市役所に公園の利用料を払いながら、自分たちで建設投資をし、自分たちで運営をすることに決めたのです。

──他の事業者をアサインするのではなく、自分たちの中で完結できるスキームを選択したのはなぜですか?

Park-PFI事業者としての参入は、建物のデザインを自分たちで考えることができ、運営の自由度も高いカタチです。自由度が高い分だけ、我々と同じ目線に立ち、市民のための場づくりを考えながら、一定の収益を上げられる事業者じゃないと、安心して任せられませんでした。

さまざまな選択肢を考え抜いた末に「公園全体の最適解を、自分たち以上に考え続けることができる、そんな都合のよい事業者はいない」という結論に至りました。

──自分が経営する企業をプロジェクトの主体とすれば、企業価値にも結びつくように思います。その選択を取らなかったのはなぜでしょうか?

私は市役所の職員でもなければ政治家でもない。企業の社長とはいえ、会社の規模も大きいとは言えません。そういった市民がどのように街へと貢献できるか、私自身の行動をもって問いに答えていきたかったからです。

──取材の前半でも「2011年頃に地域貢献について動き出した」とおっしゃっていましたが、村上さんが地域について考えるようになったきっかけは?

まさに2011年、東日本大震災が起点でした。被災者からの「神戸はどうやって復興したのか」という問いに答えられなくて。そもそも勤めていた会社を辞めて村上工務店に入社したきっかけも、阪神・淡路大震災だったんです。復興に対する想いがあったはずなのに、地元・神戸のために何も成し遂げていなかったことに気づき、ショックを受けました。

「まずは地元のためにできることを始めたい」と思い、同年6月、神戸で頑張っている人同士をつなげる勉強会「神戸モトマチ大学」をスタート。特定のテーマに関心がある人たちが交流する機会を整えることで、人々の間に社会関係資本を形成することをめざしました。

取り組みの規模感や形態は、経験を重ねると共に変化し、アプローチの選択肢も増えたと思います。ただ「人と人を緩やかにつなげることで、1人の神戸市民として街を活性化させたい」という気持ちは、神戸モトマチ大学から現在に至るまで変わっていません。

誰もが共通する夢を描くことで、地域へ還元する環境が機能する

──つくる側の独りよがりではなく、地域に還元度が高い環境を開発・運営するポイントを教えてください。

やはり、まずは「内輪」にならないことだと思います。内輪のコミュニティを形成してしまうと、新しい人を巻き込みにくくなってしまうことは、神戸モトマチ大学の運営でも学びました。常に人の循環を生みだし続けるためにも、「参加したい時だけ参加できる、緩やかなつながりの場」を意識し、運営することが重要だと思います。

加えて「どう収益を上げるか」より「エリア全体をどう良くしていくか」という未来図を第一に考えることが、成功への近道だと捉えています。特に重要なポイントは、誰もが「そうなったらいいよね」と思えるような未来像を掲げること。自ずと施設への協力者や支持者が集まるからです。

──未来像の具体例についてお聞きしたいです。たとえば2022年にオープンしたコミュニティ複合型施設「NATURE STUDIO」では、どんな未来像を描いていましたか?

そもそもこのプロジェクトは、2019年に神戸市役所主導のもと、神戸市内の廃小学校・湊山小学校の跡地利用の事業者が公募されたものとなります。建設投資額が大きくなることを見越して、村上工務店を主体とする形でコンペに参加しました。

当時のエリアが抱えていた最大の課題は、小学校が廃校になってしまうほど地域の過疎化が進み、街としての魅力がなくなってしまっていたこと。もともとは緑が豊かで子育て世代にとっては魅力あるエリアだったからこそ、勿体無さを感じていました。

そこで、空き家の多い旧湊山小学校エリアを、「緑豊かな住宅地」として再評価してもらうようなストーリーを描くことにしたんです。緑の溢れる建物の中に、ハーブショップやクラフトビール醸造所、学童、小規模保育が集結する施設を提案しました。

最終的に我々の案が採用され、2022年7月に廃小学校をリノベーションしたコミュニティ型複合施設・NATURE STUDIOがオープンしました。

URBAN PICNIC、そしてNATURE STUDIOの取り組みを通し、行政と連携した場づくりへの手応えは、徐々に感じるようになってきました。

だからこそ今後は、民間企業や個人が採算を確保しながら地域に貢献するための、汎用性の高い方法を模索したいです。そして自分の活動するエリアを半径1〜2kmからもう少し広げ、神戸市と同じくらいの規模感の都市で、経済的発展をどう生み出せるのかをチャレンジしたいと考えています。

──村上さんの活動の根底にあるモチベーションについて教えてください。

日本に満ち溢れている「東京と一握りの街以外は、全部右肩下がりで、数十年経ったら衰退する」というムードを打破したいです。やっぱり自分のなかでは、ほとんどの都市が衰退する、というような未来を受け入れたくない。そういう気持ちが自分の活動の原点にあります。

同じ意識で都市づくりに取り組む人たちが「こういう方法を取れば良いんだ」と、希望を感じてもらえるような事例を、これからも作っていきたいです。

(取材・文:高木望 写真提供:村上工務店)