【小田原】街を「編集」する。旧三福不動産がメディアで紡ぐ路地裏エコシステムとは

神奈川県西部の中心都市、小田原市。人口約18万人、新幹線も停車する交通の要衝であり、箱根観光の玄関口でもある。しかし、観光客で賑わう駅前とは裏腹に、駅から少し離れたエリアでは、他の多くの地方都市と同様に空洞化と空き店舗の増加という課題に直面していた。

この地で、既存の街並みを活かしながら新たな景色を生み出し始めているのが、株式会社旧三福不動産だ。彼らが仕掛けるのは「マイクロデベロップメント」と呼ばれる、路地裏の空き店舗などを対象にした小規模な不動産開発。

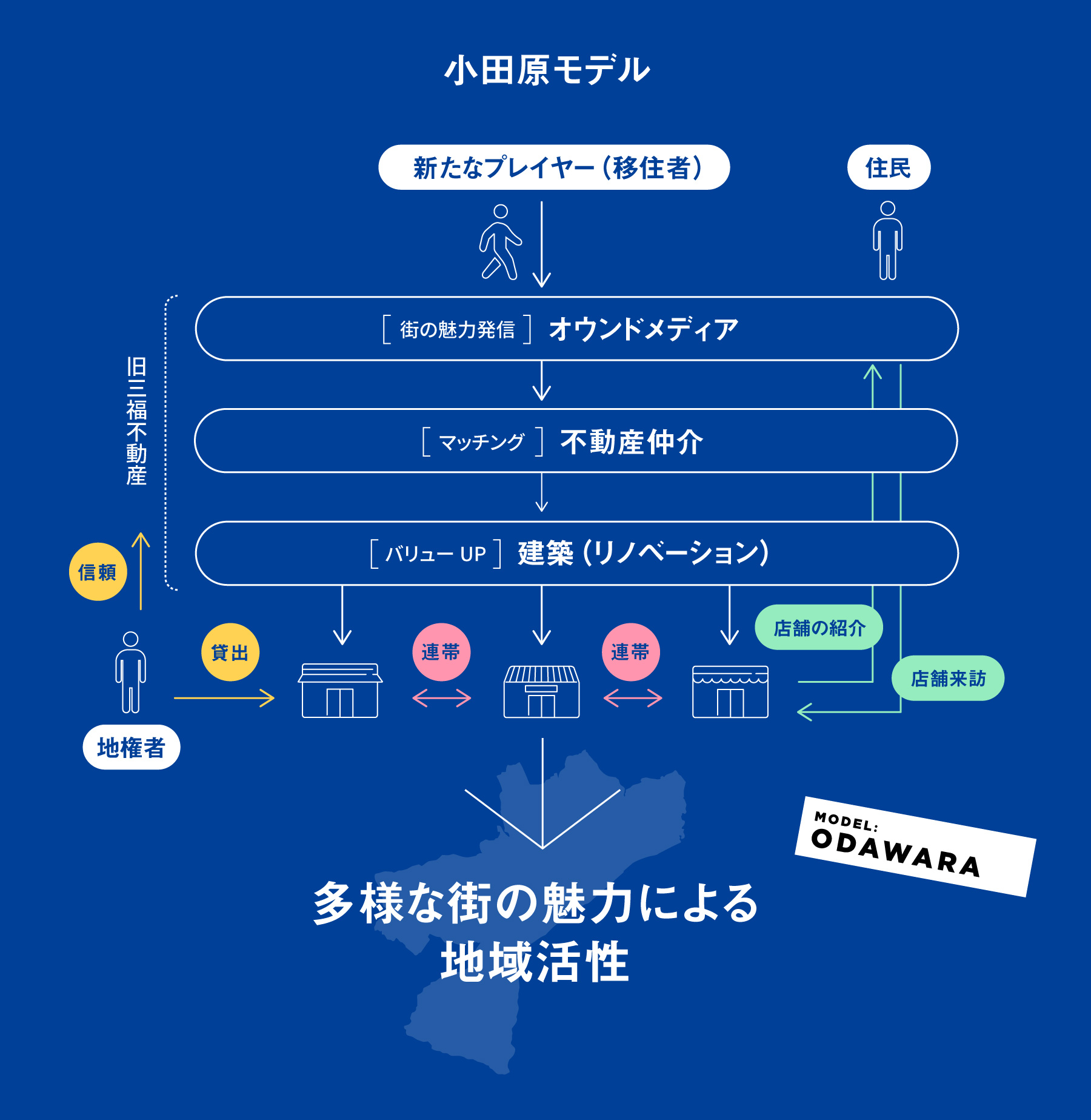

「仲介×建築×メディア」という独自の機能を掛け合わせ、これまで光が当たらなかった物件の価値を再定義し、まちで挑戦したい“プレイヤー”が次々と集まる好循環を創出している。

その動きはエリア再生に留まらず、230組以上の移住者を呼び込むなど、市全体の活性化につながる大きなうねりを生み出し始めている。

本記事では、仕掛け人である旧三福不動産代表の山居是文氏、その仕組みの中で新たにお店を開業した堀家亜季氏、そして古くからその土地を見守り、資産を預ける決断をした地権者の河西聡氏、三者の視点から、小田原で生まれつつある「プレイヤー循環エコシステム」の全貌を紐解く。

なぜ小田原の中心市街地は活気を失ったのか

「地元の神社のお祭りが昔はすごく栄えていたのに、だんだんと僕が大人になるにつれて寂れていっているのを感じたんです」(山居)

旧三福不動産の代表・山居是文氏は、事業を始める前の課題意識をそう振り返る。山居氏の原風景である、地元・松原神社の祭り。かつての活気が失われた要因の一つが、祭りのメインルートである青物町や宮小路(みやこうじ)といった商店街から、お店の灯りが消えていったことにあると感じていた。

小田原には、大小30もの商店街が存在するという。小田原駅前を除き、駅から少し離れた場所にある商店街の多くはシャッターが閉まっていく一方だった。

「この辺はもともと、東海道の宿場町として栄えたエリアです。100年ほど前に小田原駅ができるまでは、青物町や宮小路あたりが小田原の中で一番栄えていたんです」(山居)

山居氏が語るように、このエリアは駅の誕生によって、何十年もかけてゆっくりと人の流れを駅前に奪われていった。

地元の商店「三河屋商店」を営み、自治会長も務める河西聡氏は、往時の賑わいを記憶している。

「私が子供の頃は、飲み屋街だったんですよね。芸者さんの置屋とかが多かったんです。小田原の企業の人たちが、東京の大企業の重役を連れて、宮小路で飲んだりしていたそうです」(河西)

風情ある柳の木が立ち並び、夜中まで賑わっていたという宮小路エリア。その景色が一変したきっかけは、人の流れの変化だけではない。

「飲酒運転の厳罰化ですね。あれからガラッと変わっちゃいましたね。私のお店の前の道が、両側全部路駐の車で埋まるくらいだったのが、一気になくなりました」(河西)

歓楽街としての機能が失われ始めると、加速度的に店は減少。その要因の一つに、空き店舗の活用を阻む、地権者特有の意識もあった。

「おそらく空き店舗の地権者の多くは、そんなにお金に困ってないんだと思うんですよ。だから、知らない人に貸して何か面倒なことになるなら、このままでいいやっていう感じですよね」(河西)

河西氏が語るように、貸すことへのリスクや手間が、家賃収入への期待を上回っていた。こうして、経済的な必要性からも、地域の関係性からも「放置」された空き店舗が、街の活気を静かに奪っていったのだ。

「ロマン」と「そろばん」を両立する不動産会社

この課題に対し、独自の視点で解決策を模索し始めたのが、山居是文氏だ。

山居氏は大学卒業後、東京の企業を経て小田原市役所に勤務。その後、再び東京で企画・デザイン会社を共同で立ち上げるなど、異色の経歴を持つ。

山居氏が不動産に可能性を見出したのは、市役所在職時、2000年代半ばのことだった。

「R不動産の前身になる、日本橋の古い空きビルをリノベーションで再生する取り組み(R-project)を見て、不動産にはそういう可能性があるんだなって。小田原でどうにか不動産屋をできないかと、漠然と考え始めました」(山居)

この漠然とした思いが、「お店を増やしたい。お店を増やすには、お店をやるための場所と、お店をやる人が必要だ」というシンプルな課題設定へと繋がっていった。

その思いが形になったのは、ある出会いがきっかけだ。 当時、別の不動産会社に勤めていた(現・共同代表の)渡邊実氏が独立を考えていたことから、二人は事業の立ち上げを決意。「不動産の実務」を渡邊氏が担い、山居氏が「メディア戦略や企画全般」を受け持つという、それぞれの強みを活かした体制でスタートを切った。

こうして2014年に創業した旧三福不動産。彼らが構築した「仲介×建築×メディア」というビジネスモデルは、持続的に小田原の課題を解決するため、必然的に生まれたものだった。

第一の「仲介」は、戦略的にエリアを選んだ。

「駅前エリアは競合が多く、参入障壁が高い。僕らが勝てるとすれば、今まで人が触ってなかったエリアです。なおかつ、僕らがやりたいのは、寂れた商店街にお店を増やすことです。競合を鑑みた戦略とやりたいことが合致したんです」(山居)

他の不動産屋が「儲からないから」と後回しにしがちな、古くて安い、手間のかかる物件。そこにあえてフォーカスした。

だが、儲からないエリアで仲介だけをしていては、事業は続かない。そこで不可欠だったのが、第二の「建築」だ。

「仲介だけだと成り立たない。でも建築も一緒にやれば、不動産の売上が少なかったとしても、建築で売上を立てられます。キャッシュポイントが複数あれば事業は継続していける。むしろ、建築をやらないと事業として成立しないと思っていました」(山居)

山居氏はこれを「ロマンとそろばんの両立」と呼ぶ。

「思い(ロマン)先行でやっていったときに、会社がキャッシュフロー的に厳しくなったら、結局は経済合理性を優先してしまう。取り壊して売っちゃった方が会社の売上になるから、と。でも建築があると、古い物件を活かしながら建築を請負うことで利益を作れる。だから、古い物件を店舗として活かす方向に経済的にも動機づけされるのです」(山居)

そして第三の「メディア」。これは、山居氏の前職の知見が活かされている。

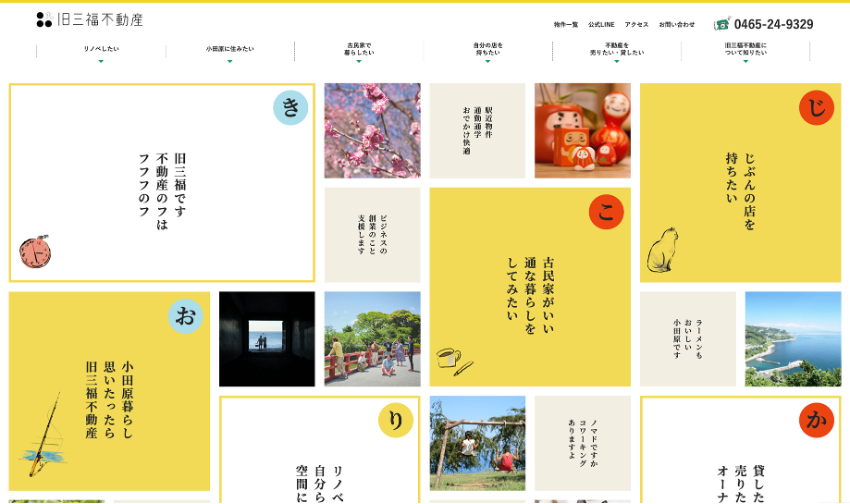

「やっぱり街外れの商店街には、何もしなければ誰も関心を持たない。エリアの魅力を伝えていくには、きちんとオウンドメディアを通じて情報を発信していくことが必要だと思っていました」(山居)

創業当初、山居氏自らがWebサイトをデザインし、コーディングし、記事を書いていたという。物件情報だけでなく、小田原の暮らしの魅力を伝えるコラムなども発信した。

「ロマン(街の再生)」を、「そろばん(建築)」で支え、「メディア(発信)」で仲間を集める。旧三福不動産のエコシステムは、こうして回り始めた。

地権者との信頼関係はいかにして築かれたか

とはいえ、プレイヤーがいても、地権者が首を縦に振らなければ「場所」は生まれない。前述の通り、「面倒を避けたい」地権者が多い中、旧三福不動産はいかにして信頼を勝ち得ていったのか。

その答えは、宮小路のシェアキッチン「宮小路オールド」の地権者である、前出の河西聡氏の言葉から明らかになる。

「もともと、ここは何もなかった倉庫だったんです。いらないものだけ、洗濯機とかを2台くらい(笑)。捨てるのが面倒くさいから、そこに入れとけみたいな」(河西)

河西氏自身、この場所を「駐車場にしようか」と考えていたという。そんな中、山居氏から「シェアキッチンをやりたい人がいる」と話が持ちかけられる。

「初めは『日ごとに貸す』っていうイメージが湧かなかったんです。そんなことできるの?儲かるのかな?って、心配はしましたけどね」(河西)

通常ならリスクの高い「又貸し」のスキーム。だが、河西氏は決断する。その決め手は、事業計画や収益性ではなかった。

「山居が言うのだったら、いいかなって。山居だったら変な人には貸さないだろうとか、そういうのはありました」(河西)

この絶対的な信頼の背景には、40年以上にわたる「地元の繋がり」があった。それは、単なる幼馴染というだけではない。

「僕と山居は近所に住んでいて、山居が子ども会の頃から知っていました。小学校1年生の時からだから、40年くらいの付き合いですね」と河西氏が語るように、二人の関係は幼少期から始まっている。

そして、その関係性を長年にわたり強固にしてきたのが、「祭り」の存在だ。

「お祭りもずっと一緒にやっていたしね。お祭りは大きいよな」(河西)

毎年顔を合わせ、同じ地域のメンバーとして祭りを運営してきた積み重ねが、何物にも代えがたい信頼の礎となっていた。

メディアが引き寄せる新たな移住者

そして、地権者の信頼という強固な土台の上に、新たなプレイヤーが挑戦の根を張る。「Quindici del mare(クインディチ デル マーレ)」のオーナー、堀家亜季氏もその一人だ。

もともとは東京・成城学園前で、ワインバーを営んでいた。知人ファミリーの移住計画に便乗する形で小田原という選択肢が浮上。「海が好きだし、小田原良いかも」と、直感で動き出した。

その知人が「良さそうだよ」と見つけてきたのが、旧三福不動産だった。 「ホームページが可愛くて見やすいなっていうのがあって、なんとなく入りやすかったですね。そしたら一軒目に紹介されたところがこの物件で」(堀家)

元テーラーだったというその物件は、堀家氏を惹きつけた。

「古い家なのにこんな天井高いんだっていうのと、間口がガラス張りなのもいいね、と。あとはもちろん家賃の安さですよね。(東京の)半分以下の相場じゃないですか」(堀家)

元テーラーのお店をリノベーションしたQuindici del mare(クインディチ デル マーレ)

家賃が安いことで「自分の気持ちが穏やかでいられる。そんなにガツ_ガツやらなくても続けていける」と感じた堀家氏。

移住者である彼女にとって、土地勘のない中、旧三福不動産がリノベーション(建築)までワンストップでサポートしてくれたことも大きな安心材料となった。

だが、それ以上に堀家氏の挑戦を後押ししたのが「メディア」機能だ。旧三福不動産は、単に物件を仲介するだけでなく、その物件で始まる新しいお店のストーリーを、自社のオウンドメディアやSNSで積極的に発信する。

「オープンするにあたって旧三福さんがSNSで紹介してくださったので、オープンの日からいっぱいになっちゃって。スタートダッシュが切れたのはすごくありがたかったです」と堀家氏は振り返る。

メディアが創る新しい街の「トンマナ」

堀家氏の事例は、旧三福不動産のエコシステムにおいて「メディア」が果たしている役割の大きさを象徴している。その機能は、単なる物件紹介や集客支援に留まらない。

第一に、メディアは価値観の「フィルター」として機能している。 山居氏は、自社サイトの特性をこう分析する。

「うちの会社のウェブサイトを通じて物件を探すのって、面倒だと思うんですよ。利便性だけを考えたら、ポータルサイトの方が多くの物件が載っているし、検索性も高い。ある種の手間をかけて物件を探しているわけです。その手間をかけてもいいと思っている人というのは、我々の価値観とも近い人たちだと思っています」(山居)

まさに堀家氏が「ホームページが可愛くて見やすい」と感じたことこそ、旧三福が発信する「トンマナ」に共感した証拠だ。このメディアの「トンマナ」が、街に呼び込むプレイヤーの質を規定している。

第二に、メディアは地元住民と新店舗をつなぐ「ハブ」になっている。

「会社のウェブサイトとしては、物件の情報を紹介することだけが目的ではなく、小田原の暮らしの良さとかを伝えるのがまずメイン。当然、新しくできたお店やお客さんを応援したいという気持ちもあります」(山居)

この「応援」の姿勢が、メディアの性質を変えた。

「小田原に新しくできた良いお店がどこかないかと思った時に、うちの会社のサイトを見てくれる方が結構多くて。物件を探す気はないけど、うちのSNSをチェックしている方も結構いるらしいです」(山居)。

堀家氏も「地元の方は結構情報収集で見てらっしゃるかと思います」と、その影響力について語る。実際、彼女の店も「まず移住者層がメディアの発信を見て駆けつけ、それから地元の人がゆっくりと訪れ始めた」という。新店舗のアカウントを紹介するだけで、そのお店のインスタアカウントが一気に150から200ほどのフォロワーが増えることも珍しくない。

第三に、メディアはプレイヤー同士の「共通言語」として、コミュニティを醸成している。 「この店とこの店は『旧三福不動産つながり』っていう接点ができるので、コラボしやすいところはあると思います」と山居氏は言う。

堀家氏も、旧三福が仲介した近所の「Cafe EVERGREEN」の店主とコラボイベントを実施している。

「小田原に来て、飲食などの同業者はもちろん、一緒にお互いの商売を盛り上げていく仲間が増えました。そういったコミュニティは東京では感じなかった、小田原ならではのものだと思いますね」(堀家)

旧三福不動産という「メディア」が発信するトンマナに共感した人々が集い、そのメディアを介して繋がり、新たな文化が生まれる。メディアが創り出す循環が街全体の血流を良くしているのだ。

マイクロデベロップメントが生み出す多様性

旧三福不動産が仲介した店舗は、宮小路・青物町エリアだけでも約20件にのぼる。そのうち約8割が今も営業を続けているという。この高い定着率の裏には、旧三福ならではの「プレイヤーの選び方」があった。

「あんまり業種とかを厳選しすぎない方がいいなと。お客さんが来ないカフェになるよりかは、人気のラーメン屋になる方がいいかもしれない。そもそもが良いお店かどうかということの方が大事で、それはお店をやる方の『器量』によるところが大きい」(山居)

「この街で継続的に事業を継続できるのかどうか」。この旧三福の選定が、結果として街の「トンマナ」に合う「いいお店」の集積を生み、メディアの発信力を高め、さらに良いプレイヤーが集まるという好循環を支えている。

一見すると厳しい「選定」だが、それは大手資本による均一的な開発とは対極にある、個人の「器量」を見極める作業でもある。

山居氏が目指すのは、そうして集まった個々のプレイヤーの魅力が多様に花開く街だ。

「マイクロデベロップメントの価値っていうのは、多様性を地域に作れるところだと思っています。一般的なデベロッパー任せの開発だと、どうしても大規模かつ均一なものになっていってしまう。僕らのやり方であれば、経済合理性もある種ともないつつ、多様な個人の人たちが活躍する場みたいなやつを作れる」(山居)

この旧三福モデルは、小田原だから成功した特殊な事例なのだろうか。山居氏は「再現性はある」と語る。

「小田原に人口規模が近かったりするような街、人口少なくとも10万とか15万、逆に大きすぎてもダメで、25万とか30万人ぐらいのサイズ感の街だったら、ある程度課題感とかポテンシャルとかが共通する部分が多いんじゃないかな、と」(山居)

その言葉を裏付けるように、旧三福不動産は秦野と茅ヶ崎で、次の展開準備を進めている。

街の「編集長」としてオウンドメディアで「トンマナ」を発信し、共感するプレイヤーを集める。そして、彼らの挑戦をサポートし、その結果を再び「メディア」が発信する。

地元の信頼を礎に築かれた旧三福不動産の「プレイヤー循環エコシステム」は、シャッターが目立った小田原の路地裏に、ゆっくりと、しかし確実に、賑わいをもたらし始めている。