【鹿児島】学校が変われば、地域が変わる。地域のハブになる「ふつうの学校」とは

各地域にとって、そして日本にとって、教育こそが未来そのものであることは言うまでもない。そしてもう少しミクロな視点で見ても、教育は地域に少なくない影響を与える。

全国には文部科学省が管轄する学校が約58,000校(令和7年度学校基本統計)、こども家庭庁が管轄する保育所が約4,000か所(令和7年4月1日保育所等関連状況取りまとめ)存在する。

たとえば、学校指定の制服を取り扱う地域の衣料品店、教材を販売する文房具店など。学校があることで商売が成り立っているというお店も少なくない。学校があるかどうかでファミリー層の居住人口も変わる。

さらに近年は防災、福祉、文化など、さまざまな役割を担う複合拠点として、学校が地域コミュニティの中心に位置づけられることも多い。

そして今、鹿児島の地で、保育園や小学校という教育機関をハブとして、新しい教育と地域のあり方への試みがはじまっている。中心にいるのは、それらの教育機関の代表を務める古川理沙さんだ。

本記事では、鹿児島市の繁華街・天文館にある「そらのまちほいくえん」と、姶良市の廃校を再生させる「新留(にいどめ)小学校」の取り組みを通じ、古川さんらが描く新しい教育と地域モデルの全容を明らかにしていく。

繁華街にできた保育園が、シャッター通り商店街を活性化

鹿児島県最大の繁華街、天文館。かつては人で溢れ、年末ともなれば真っ直ぐ歩くことも困難だったこの街も、近年はシャッターの閉まった店舗が目立つようになっていた。

2018年、そんな街の一角のかつてパチンコ店だったビルの中に、古川さんが代表を務める「そらのまちほいくえん」が開園した。

そらのまちほいくえんは、特徴的な教育方針で知られている。その核にあるのが「食育」だ。積極的に地元の事業者から仕入れられた食材は、ガラス張りの透明性の高い給食室で調理される。給食もおやつも手づくりだ。1回にある給食室は園児が気軽に立ち寄れる設計になっており、献立やさまざまな食材の情報が園児にもわかるように貼り出されている。

この食育の過程で何より驚きなのが、配膳や片付けに加えて、園児自らが調理することもあるということ。まだ幼い子どもたちが、先生のサポートを受けながら本物の包丁を握り、火を扱う。

「危ないものは危ないと教えながらあえて使わせることで、子どもは慎重な対応を体得する」という考えのもと、危険を過剰に排除するのではなく、適切に向き合わせる指導方針が貫かれている。

こうした体験は「お手伝い」とも違う。献立やレシピを開示することで、子どもたちから「やりたい」という声があがると、調理のカリキュラムが自然と立ち上がる仕組みだ。

この園では、あらゆる場面で自らの手で暮らしを営むための主体性を育むプロセスが組み込まれている。こうした計画の柔軟性もそらのまちほいくえんの特徴だ。

「一般的な幼稚園や保育園は最初から1年間の計画が決まっていて、それをこなしていくものです。でも、ここでは常に『子どもたちが今何をしたいか』に耳を傾けて、柔軟に活動を計画していくんです」(そらのまちほいくえん 保育士 井上まい)

こんな話がある。ある年の年長児たちは、遠方への「お泊り保育」を計画した。そのための資金をどう作るか子どもたちが話し合った結果、決まったのが「1食1000円のランチを自分たちで作って販売する」というレストラン運営だった。そしてなんと、チケットを自分たちで売り歩き、実際に11万円以上を売り上げ、バスをチャーターしたのである。

大人に行事をお膳立てしてもらうのではなく、自分たちで考え行動する。その過程で算数や経済の仕組みなど、さまざまなことを身体感覚と経験で学んでいく。料理はそのプロセスの根幹に存在している。

料理から派生する学びの機会に「おつかい」がある。この園には園庭がない。その代わり、街全体を「学びの庭」と捉え、子どもたちは日常的に天文館の商店街へ出かけるのだ。そうした「お散歩」をきっかけに、園児たちは商店街の人々と交流をするようになる。

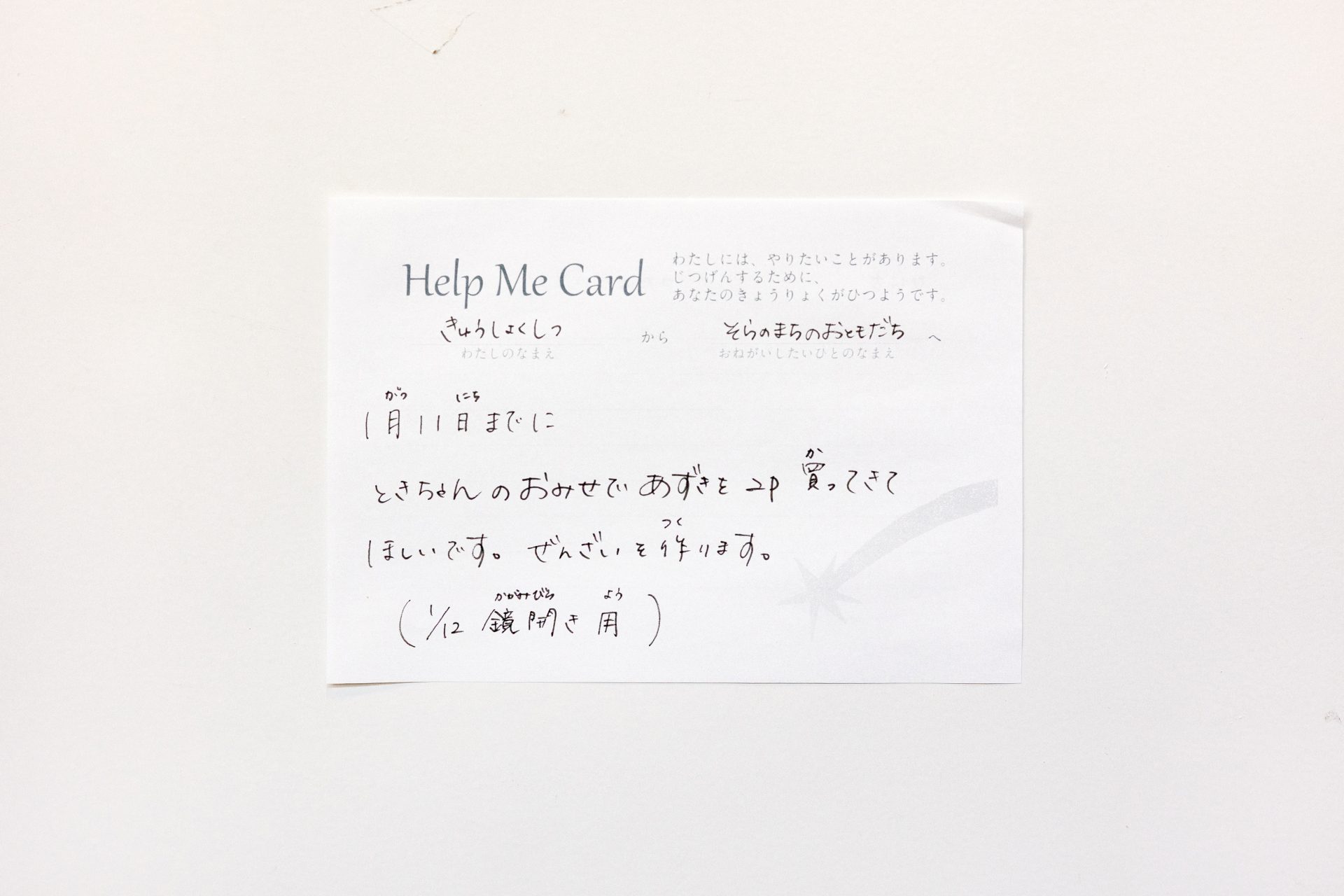

Help me Cardは職員だけでなく、子どもたちが書くこともある。

「子どもたちも最初は、先生が地域の人と挨拶を交わすのを見て『こんな人がいるんだ』と認識するところから始まります。それからだんだんと『〇〇屋さんのおじちゃんだ!』と仲良くなっていき、日常的に自分から『おはよう!』と挨拶をするようになります」(井上)

上のHelp me Cardに書かれた「ときちゃん」とは、天文館の乾物店「中原商店」の店主 中原時宏さんのこと。

中原さんは最初にそらのまちほいくえんができたという噂を聞いたときには「ふーん」といった程度の興味だったという。しかし、子どもたちがお散歩で通り、挨拶してくれることで、いつのまにか子どもたちとの触れ合いが楽しみになっていた。

「いろいろチャチャ入れるのが好きなもんですから。子どもたちがやってくると『ご挨拶しましょう』と言ったり、『こんにちは』と言われても『違うでしょ、もっとピシッと大きな声で、だよ』なんてからかい半分で言ったり。子どもたちはそれに答えてくれるので、それが楽しくて」(中原)

中原さんはまた、子どもたちを育てる“地域の先生”の目線でも、子どもたちを見守っている。

「お金を払ってお釣りを待つとか、そういうやりとりができるようになるといいなと思って接しています。僕も『やっとできるようになったか』とか言って、いつも領収書を渡しています」(中原)

保育園が繁華街にあることは、地域にもポジティブな変化をもたらしている。そらのまちほいくえんが入居するビルの周辺は、かつてパチンコ店だった頃は、雰囲気が良いと言えるエリアではなく、周囲の店舗も軒並みシャッターが閉まったままだった。

しかし、そらのまちほいくえんが開業してから2年もすると、周囲の空き物件のほとんどが埋まり、家族連れも含めた多くの人が行き交うエリアになったという。

そらのまちほいくえんの存在を当初は不思議がっていた商店街の店主たちも、今では子どもたちの姿から活力を得ている。中原さんにいたっては、子どもたちが卒園した際には人目をはばからず涙したと話す。

「子どもたちを見守るというのとも違いますね。買い物に来ているお客さんも、商店街で働いている人たちも、みんな子どもたちの姿から元気を貰っているんですよ」(中原)

そらのまちほいくえんが生まれるまで

そらのまちほいくえんは古川さんにとって、2拠点目の開園となる。彼女のキャリアは、外国での日本語教師から始まった。

古川さんは、海外での教員生活の中で、日本の教育とは真逆の、学習者の自主性を促すメソッドに出会う。帰国後、ベビー用品のウェブショップを起業した彼女は、教員時代に身につけた自発性を促すメソッドを組織づくりに応用。会社は右肩上がりの成長を遂げた。

一方で、経営者として大学の教壇に立つ中で、学生たちの姿に危機感を抱くようになる。「提出期限を守りなさい」「朝ちゃんと起きなさい」といった生活指導に追われる大学の現状。「もっと手前の幼児期にこそ、自ら好奇心を持って学びを深める『生きる力の土台』を作る教育が必要なのではないか」。そんな問いが古川さんを保育園設立に向かわせた。

「教育に関わるうちに、結局は幼少期が大事だと思うようになりました。後からでは取り戻せないものが多くあります。若いうちから子どもたちが育つ環境を積み上げていくことが、案外最短距離なのかもしれないと思ったんです」(古川)

漠然とした想いは、ある支援者との出会いによってついに形になる。2017年、古川さんは鹿児島県霧島市に「ひより保育園」を開園。ここで確立されたのが、そらのまちほいくえんでも行われている「食育」を軸とした主体性尊重のモデルだ。さらにそらのまちほいくえんで見られた「地域との関わり」の土台も、ひより保育園の頃から培ってきたもの。

ひより保育園の給食には地元農家の食材を用い、そこから生産者と園児たちの交流がはじまる。また、保育園で使用されているということが地元食材のPRにもつながる。

ひより保育園での取り組みは、グッドデザイン賞の金賞を受賞するなど、各方面から称賛を集めた。しかし、称賛の裏で聞こえてきたのは「豊かな自然がある田舎だからできること」という声だった。

古川さんの活動は、今の日本の教育に対する危機感からはじまったもの。「田舎だからできる」で終わらせるわけにはいかなかった。

古川さんはその声を逆手に取り、真逆の環境である繁華街のビルの中での挑戦を決意する。それが天文館のそらのまちほいくえんだった。

「『都会では無理』と思考停止するのではなく、どんな環境でも再現性があることを示したかったし、私たちもそれを『型』として作りあげたかったんです。そして、今の子どもたちに最も必要なのは親以外の多様な大人たちと日常的に接することのできる機会をうまくデザインすることです。だから、商店街の真ん中、園庭も駐車場もない、一見すると保育園を作るには不利に思えるこの場所こそが子どもたちにとって最高な環境になるのではないかと思いました」と古川さんは話す。

保育園で実践した「ふつう」を小学校でも「ふつう」に

保育園で型化された教育モデルをさらに新しいステージへ。古川さんの視線は次に義務教育へと向かう。そこで浮上したのが、鹿児島県姶良市にある休校中だった新留小学校の再生プロジェクトだ。

プロジェクトが動き出したきっかけは、偶然だった。知人とドライブで出かけた際にたまたま立ち寄った休校中の新留小学校。そこに競合入札の看板が立っていたのだ。

以前から「次は小学校をやりたい」と周囲に話していた古川さん。せっかくのチャンスを逃したくないと協力を仰いだのが、教育事業を手掛けるハバタク株式会社 代表の丑田俊輔さんだった。

秋田県五城目町で、廃校を活用したインキュベーション施設の立ち上げ、公立小学校の統廃合を住民参加で行うなど、教育と地域再生に関わる数々のプロジェクトを手掛けてきた人物だ。(【秋田県五城目町】住民から生まれた「コモンズ」と「地域経済」の意外な関係)

「入札日がちょうど僕の誕生日だったんですよ。誕生日プレゼントに廃校を買ったらどう?なんて言って。僕も教育には思いがありますし、これからの時代の公教育を、もっと大胆に、実践として形にできないかと考えていました。そのモデルになるような場所を作りたいと思っていたときに、古川さんから電話がかかってきたんです」(丑田)

丑田さんは、以前からひより保育園やそらのまちほいくえんでの取り組みに、大きな可能性を感じていたという。

「僕が感じたのは、関わる人たちがみんな『ふつうの人たち』だということです。通っている子どもたち、保育士、商店街の人たち、農家さんも。地域のいろいろな世代の『ふつうの人たち』が保育園という学びの場を中心にして、つながり、行動することで保育や地域に良い変化をもたらしていた。これがこの場所でできているということは、全国どの地域でも、地域のさまざまな資源を活かした学びの環境が作れそうだなと、希望を感じたんです」(丑田)

新留小学校が目指す「ふつうの学校」とは

丑田さんの話す「ふつう」というキーワードは新留小学校の理念にもつながっている。入札で勝利した古川さんと丑田さんは、一般財団法人私立新留小学校設立準備財団を設立。そこで掲げたのが、地域にひらかれた「ふつうの小学校」をつくるというコンセプトだ。

ここでの「ふつう」とは、単に平均的であることを意味しない。

「普通という言葉は、普く通じる(あまねくつうじる)と書くんですよね。人が生きていくにあたって必要となる土台をつくるような場にしたい」(古川)

そして、この学校の学びのキーワードとして据えられているのが「食とことば」だ。新留小学校ではこれを、あらゆる学びに通底するOS(オペレーティング・システム)と位置付ける。

現代の教育課題の一つに、概念が身体感覚と結びついていない「記号接地(きごうせっち)」の欠如がある。身体感覚を伴わない暗記は、子どもたちを無気力にする要因ともなる。

「言葉や概念、数字といったものと身体感覚が接地していない。記号接地が起きていないということが課題なんです。料理は手を使い、匂いを嗅ぎ、目で見て舌で味わう。五感をフル活用します。2人分のレシピを5人分にする中で自然に計算を学び、食材を切る工夫が図形のベースになる。学習項目を身体感覚で腹落ちして分かっていることが、その後の学びを支える土台になるんです」(古川)

さらに「普く通じる(あまねくつうじる)」には、もう1つの意味が込められている。それはこれから新留小学校で起こることをモデル化し、全国へ広げていくということだ。

自然豊かな霧島、都市部の天文館で保育園として教育のモデルを構築した。そして新留小学校では学校教育法に基づく公教育でそのモデルを試そうとしている。もし公教育の領域でモデルを確立できれば、その裾野は広い。

「新留小学校では『型』をつくっていきたいと思っていて、地域をより良くしていくこれからの学校のあり方を探究していく『R&Dセンター』としても位置づけています。特別な専門性を持った先生を集めて学習指導要領の外で特別な学校をつくるのではなくて。学習指導要領の枠組みの中で、地元の先生や生活者で学校を運営して、生き生きと良い学びが成立することを示したい。そうすれば、全国の私立学校も公立学校も『じゃあ、うちもできる』と思ってくれるんじゃないかな」(古川)

小学校が地域社会のハブになる

そしてさらに、ひより保育園とそらのまちほいくえんと同じく、新留小学校でも地域との連携は学習環境の基礎になる。保育園と同じく、まずは地域の人たちと話し、触れ合い、お互いを知る。そして、その先に地域をフィールドにした学習がはじまる。

学びのフィールドは、学校を起点に「300m(裏山や田畑)・3km(まちやお店)・30km(一次産業や住民・企業・行政)」へと、同心円状に広がっていく構想だ 。

「学校の半径300メートルのエリアで、国語・算数・理科・社会はだいたい学べそうだな、と話しているんです。新留のような過疎地は少子高齢化が進んでいるから、人手が足りていません。でも、小学校には子どもたち、ご両親、教員と手がたくさんあります。米作り、里山の管理など、必要とされる場所はたくさんあります。さらに、その学びの過程で多くの先人の知恵も子どもたちに引き継がれていくはずなんです」(古川)

丑田さんは、地域との連携による学びを「150人の多様性」というキーワードで説明する。人類学の研究によれば、人間が顔と名前を一致させて認知できる人数は150人程度であるという。現代の多くの学習環境では、その150人の枠を「同級生・先生・親」という限定的な関係性だけで占めてしまい、多様性が失われている。

新留小学校では、その枠の中に「朝市に出店しているおばあちゃん」や「林業をやっているおじさん」など、地域の多様な大人たちを意図的に組み込んでいく。学校空間の境界を越えて多様な人々と日常的に接する環境をデザインすることで、子どもたちの興味や関心が自然に育まれ、できることが増えていくのである 。

そして、この学習の過程で築かれた地域と子どもたちの関係性は、社会関係資本として地域の将来を担う重要な力にもなる。古川さんは、教育と地域の未来が結びつく姿をこう展望する。

「そうなって欲しいというわけではないけれど、これだけ料理を教えていれば、将来、一流の料理人になる子も絶対出てくるはずです。例えば、そらのまちほいくえんの卒業生がお店を出すとなったら、世界中どこでも選べるけれど、天文館も確実に選択肢に入るはずです。『ときちゃんの乾物店を自分が継ぐわ』という子が出る可能性だってある。そうなれば小さい頃からずっと見てきた子どものお店なんだから、きっと街をあげて応援すると思うんです」(古川)

思えば、近年の子どもたちを取り巻く環境からは、地域と関わる「余白」が失われている。家と学校、そして習い事の往復に終始し、地域の大人と手触りを持って接する機会は激減した。そのためか、自分の生まれ育った場所への愛着を持つ機会を逸し、多くの地域において、成人すると当然のように地域外へ出ていってしまう。そして、その多くが二度と帰って来ない。

しかし、新留小学校やそらのまちほいくえんが目指す地域との関わりは、単なる交流を超えて「社会関係資本」となり、地域に深く蓄積されていく。この信頼の蓄積こそが、新しい経済活動を行う上での重要な基盤となるのだ。

新留小学校は決して人数の多い大規模校ではない。しかし、この「小さな革命」がモデルとして全国へ広がっていけば、日本の地域の未来は、足元から少しずつ変わっていくのかもしれない。