別府温泉がUAEの油田並みに!? 温泉の「二次市場」が地域にもたらす大きすぎるインパクト

世界でもまれに見る温泉大国・ニッポン。しかし、温泉の利用は源泉地に近い地域だけで使われてきた。

こうした中、「温泉は資源であり、石油のような価値を生み出せる」と語り、温泉のさらなる可能性を追求しているのが、株式会社温泉資源庁(旧・Le Furo)代表の三田直樹氏だ。

同社では、その土地の温泉成分を凝縮した「クラフト温泉」を独自に開発。温泉の運搬・保存を可能にすることで、従来は源泉地の近くでしか価値を発揮できなかった温泉をグローバルに「輸出」する構想を描いている。

温泉の「輸出」が可能になれば、新たな市場が生まれ、地域経済に与えるインパクトは計り知れない。温泉を軸に切り拓く地域経済の未来像について、三田氏に伺った。

日本の温泉が石油のような価値を生む?

——日本には各地に温泉地があり、地域の重要な観光資源となっています。こうした日本の温泉活用の現状や可能性をどのように捉えていますか?

日本には約2万8000カ所の源泉があり、世界全体の8〜9割が日本に集中しています。地政学的な観点から言えば、これは日本が国際的に優位性を持つ「温泉資源大国」であることを意味しています。

それにもかかわらず、なぜ石油や天然ガスのようにグローバルに取引されていないのか。そこに大きな課題と可能性を感じています。

日本の温泉利用は、源泉掛け流しという、金融市場でいう「プライマリーマーケット(一次市場)」しか存在しない状態です。つまり、温泉が湧き出る場所でしか消費できず、その価値が広く流通する「セカンダリーマーケット(二次市場)」がないのです

箱根の温泉が、箱根以外の地域で利用されることは、これまで誰も前提として考えていませんでした。

——たしかに、温泉は「現地で楽しむもの」という認識でした。なぜ今まで、「温泉を流通させる」という発想が広まらなかったのでしょうか?

石油や天然ガスといった資源と比べると、温泉には決定的に2つの機能が欠けていました。それが「流通機能」と「備蓄機能」です。

タンクローリーで温泉を源泉地から離れた都市部の入浴施設に運んでいるケースもありますが、タンクローリー1回で運べる量はせいぜい10トン程度。温浴施設の大浴場に必要な量は2〜3トンなので十分に足りますが、もし一般家庭100万世帯に源泉を届けようとしたら、トラックが何百台あっても足りませんよね。

このように、「産出地から運べない」という物理的な制約が温泉の価値をその地域内に縛り付け、本来のポテンシャルを大きく限定してしまっているのです。

実は、同じような課題を克服した先行事例がエネルギーの分野にあります。それが天然ガスです。

気体である天然ガスも本来は流通に不向きですが、液化天然ガス(LNG)技術により、マイナス196度まで冷却することで液体化し、容積を600分の1に圧縮できるようになりました。この技術革新によって天然ガスの国際市場が形成されたのです。

私は、温泉にも同様のイノベーションが必要だと考えています。いかに容積を圧縮するかが、二次市場創出の第一歩なのです。

水と鉱石から温泉成分を濃縮する「クラフト温泉」

——温泉を資源として流通させるという発想が、温泉資源庁の創業につながったのですね。改めて、創業の経緯を教えてください。

私のキャリアの原点は金融業界での資源トレーダーでした。石油や天然ガスといったエネルギー資源を世界中で売買する中で、資源の乏しい日本にとって、安定的な資源調達に貢献することが自分の使命だと考えていたのです。

しかし、資源トレーディングは、時に災害や紛争といった人の不幸が利益につながってしまうことがあります。その矛盾にずっと葛藤していました。決定的な転機となったのが東日本大震災です。未曾有の危機が訪れている一方で、石油のトレードによって大きな利益が生まれていたことに抵抗感を覚えました。

そんな中、震災後の自粛ムードで世の中が暗くなっていたとき、心身を癒そうと温泉について調べていて、「湯治」という文化を初めて知りました。

そして、訪れた秋田県の玉川温泉で、毎分10トンもの温泉が湧き出る光景を目の当たりにしたんです。それが、かつて見ていた石油の油井から原油が吹き出す光景と重なり、「温泉は日本の天然資源だ」と感じたんですよね。

それから、日本の温泉資源を世界に広める事業をおこそうと、起業を決めました。

——流通の課題を克服するために、温泉資源庁では高濃度の温泉原液である「クラフト温泉」を開発しています。「クラフト温泉」はどのようにつくられるのでしょうか?

容積を圧縮するにあたり、当初は「天然の温泉水を煮詰めて濃縮する」方法を考えました。しかし、私たちが「温泉」と認識しているものでも、水以外の温泉成分は、全体の0.00数%程度しかないケースがほとんどで、99.9%以上が水なのです。

しかし、温泉に含まれるごくわずかな成分のために、その99.9%以上を占める膨大な量の水をひたすら蒸発させるのは、現実的ではないとすぐに気づきました。

そこで、私たちは発想を180度転換しました。そもそも温泉は、地中の鉱石の成分が長い年月をかけて水に溶け出して生まれるもの。ならば、水を煮詰めて飛ばすのではなく、「人工的に地中で温泉が生まれるプロセスを再現」すればいいと考えたのです。

具体的には、まず源泉地の鉱石を細かく砕き、サラサラの砂のような状態にします。これをタンクに入れ、地中と同じように温度、圧力、pHなどを調整しながら、コーヒーのようにドリップします。すると、鉱石に含まれる温泉成分が水に抽出され、非常に高濃度の液体ができあがります。

人の手を介してつくられた温泉ということで、この液体を「クラフト温泉」と名付けました。

「クラフト温泉」の濃度は、天然温泉と比較して約8000倍です。環境省が管轄する温泉法では、温泉の定義を「総溶存量0.002%以上」と定めていますが、クラフト温泉は20%以上。つまり、温泉法で定められた最低ラインの温泉の1万倍以上も成分が濃いということ。

濃い原液である「クラフト温泉」をお湯に入れて8000倍に希釈することで、現地の天然温泉を再現できるというわけです。

——一般的な、温泉地の名前が入った入浴剤とは何が違うのですか?

一言でいうと、再現する対象が異なります。

「温泉のもと」のような入浴剤は、色や香り、湯ざわりといった、人間の五感で感じる「体験」を再現することを目的にしています。

一方、「クラフト温泉」は、温泉分析表に記載されているカルシウムやマグネシウムといった「成分」そのものを再現しています。目指しているのは、感覚的な心地よさだけではなく、温泉が持つ成分の価値をそのまま届けることなのです。

温泉を「輸出」する。地域から全国・世界へ広がる新たな経済圏

——「クラフト温泉」の技術を活用して、地域にどのような新しい可能性をもたらすでしょうか。地域で進めている取り組みを教えてください。

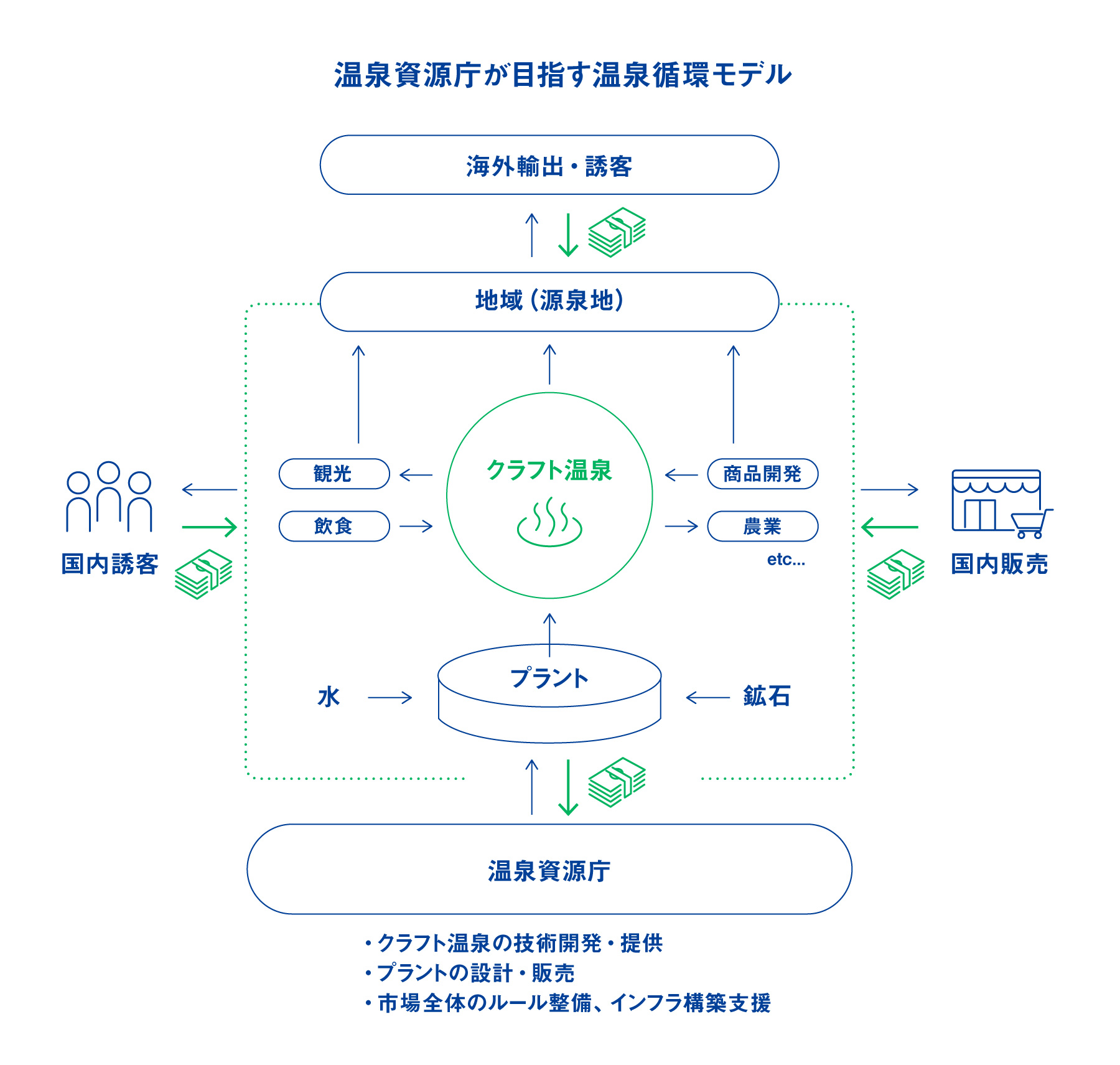

当社では「クラフト温泉」を起点に、資源ビジネスでいうところの上流・中流・下流のすべてを手がけるビジネスモデルを展開しています。上流が「クラフト温泉」の製造、中流がそれを使った商品・サービス開発、そして下流が「TOJI SPA」のような温浴施設の運営やECでの販売です。

地域との取り組みとしては、これまでに約100の源泉を「クラフト温泉」化しており、現在は山形、宮城、群馬、神奈川、和歌山、大阪など全国50の自治体・旅館と連携を進めています。

その代表事例が、神奈川県湯河原町との取り組みです。湯河原町では、もっと湯河原温泉を知ってもらうための観光振興の一環で「湯河原クラフト温泉」を製造・販売しており、ふるさと納税の返礼品などにも活用されています。私たちは、技術面でサポートを提供し、湯河原温泉の価値向上に貢献しています。

「クラフト温泉」を活用した商品開発は多岐にわたっています。ドリンク、ハンドスプレー、入浴液、ディフューザー、ボディーシート、化粧品、さらには液体肥料など。また、地元の居酒屋で「クラフト温泉」を使った「温泉ハイボール」を提供したり、ベーカリーが「クラフト温泉」の水でパンを仕込んだりするケースもあり、地域の事業者が自由な発想で新しい価値を生み出しています。

これまで地方のおみやげといえば、パッケージだけを変えた画一的な商品が多かったと思います。しかし、その土地の固有の源泉を再現した「クラフト温泉」を活用した商品なら、本当の意味での地域特産品になるはずです。

——理論上は「クラフト温泉」を活用すれば、源泉が湧かない地域でも、新しく温泉をつくりだせるということですか?

その通りです。良質な水と鉱石資源があれば、新しい温泉をつくることができます。

例えば、日本のある地域には、良質な水と豊富な鉱石資源がありました。そこで、この水と鉱石資源を当社の技術で組み合わせることで、新たにオリジナルの温泉をつくりだすプロジェクトが実際に進行しています。

同様のプロジェクトは海外でも進んでおり、例えば中東のアブダビでは、砂漠の砂(鉱石)と、海水を淡水化してつくった水を当社の技術で組み合わせ、砂漠に新たな温泉をつくりだす計画があります。

温泉がなかった地域に新たな温泉が生まれることで、地域に新たな観光資源が生まれ、独自のアイデンティティが形成されるでしょう。

さらに、「クラフト温泉」は濃縮・保存・運搬が可能なため、従来の温泉では不可能だったビジネスモデルが実現できます。

例えば、別府温泉の「クラフト温泉」を使って、世界中に「別府温泉」ブランドの施設を展開することも可能になります。日本の温泉文化を輸出して世界に広げることで、その温泉使用料が源泉を持つ自治体に直接入ってくる。泉大津市のような新しい温泉地も、将来的には同じモデルで世界中から収益を得られる可能性があります。

このように、温泉という資源を通じて地域が自らの手で新しい経済圏を生み出せることが、「クラフト温泉」の可能性だと考えています。

——ほかにも、温泉を二次流通させるためのインフラとして、「クラフト温泉」を製造するプラントの設置を全国で計画しているとのことですが、詳しく教えてください。

これまでは、全国から温泉の鉱石を送っていただき、当社のプラントで「クラフト温泉」を製造受託していました。しかし、それでは温泉の二次市場が広がるスピードが遅くなってしまいます。

そこで、今年からは「クラフト温泉」を製造するプラントを、全国の自治体や企業に販売することにしました。いわば、技術をオープンイノベーション化して、みんなで温泉の二次市場をつくっていこうという考えです。

「クラフト温泉」のプラントが各地にできれば、クラフトビール工場のように、その土地の温泉を使ったビジネスが生まれやすくなります。

私たちは、そのためのインフラづくりに徹したいと考えています。できるだけ多くの自治体や企業に導入していただきたいので、なるべく価格を抑えて提供するつもりです。設置に必要なスペースも、ドラム缶より少し大きいぐらいのタンクが4つ並ぶ程度なので、比較的小規模な場所でも始められます。

——どういった事業者の購入を想定していますか?

温泉地を抱える自治体のほか、沿線の活性化を考える鉄道会社、自社の宿泊施設の付加価値を上げたいホテルチェーンなどは相性が良いと考えています。

天然温泉を掘削するには莫大なコストがかかりますし、リスクも伴います。その点で、「クラフト温泉」であれば、成分が担保された高品質な温泉を低リスクで地域に導入できる。このメリットは非常に大きいと考えています。

まずは、全都道府県に1カ所ずつプラントを設置することを目標に、最終的には全国約1700の自治体、さらには2万8000の源泉地へと展開していきたいです。そして、全国にあますところなく、温泉の二次市場を展開していければと思います。

温泉資源の価値を最大化し、「湯治」を世界の文化に

——「クラフト温泉」によって、地域のビジネスのあり方が大きく変わっていきそうですね。

温泉を「輸出資源」として再定義することで、地域経済に劇的なインパクトをもたらす可能性があります。

石油と比較するとわかりやすいと思います。日本一の源泉数と湧出量を誇る大分県の温泉総湧出量は、中東の主要産油国であるアラブ首長国連邦(UAE)の石油産出量とほぼ同じだと言われています。

現在、石油は1リットル=約60円で取引されています。もし、温泉が1リットル=60円という価格で取引されるようになったらどうでしょうか。さまざまな成分を含み、ミネラルウォーターよりも価値が高いと考えれば、決して非現実的な価格ではありません。

もしこれが実現すれば、大分県はUAE(特にその主要な産油地域であるアブダビ)とほぼ同等の資源収入を得る計算になります。

——地域経済圏どころか、国家規模でインパクトがありますね。

「クラフト温泉」は単なる一地域、一企業の事業というより、日本の新たな国家戦略になりうると本気で考えています。

地域の温泉資源の価値を顕在化し、地元に観光客を呼ぶだけではなく全国・国外へと展開していくことで、地方の自治体は国からの補助金や交付金に頼ることなく、自らの力で稼ぐことができる。まさに、「真の地方創生」につながっていくはずです。

温泉は、地域に眠る資源の中でもっとも迅速に価値を顕在化できるものだと考えています。日本人は1000年以上の歴史の中で温泉の価値を理解し、活用してきました。この文化的基盤の上に流通システムを構築することで、地方経済に大きな変革をもたらすことができると考えています。

——最後に温泉資源庁が目指す今後の展望をお聞かせください。

私たちは2025年10月から温泉資源庁という社名に変更しました。これは、温泉資源の価値を最大化するためのルールやインフラを整備し、市場全体を創造する、いわば行政のような役割を担いたいという想いを込めています。

私たちのビジネスモデルは、我々自身が儲けることが第一ではありません。「クラフト温泉」のプラントを各地に広げ、そこで生まれた富がまず地域に落ちる。我々はその一部を還元していただくことで、地域と共に成長していく。この循環をつくっていきたいと考えています。

当社の競合は入浴剤メーカーではなく、石油や天然ガスといった「資源」であり、サウナやヨガのような「グローバルなウェルネス文化」です。

私たちの最終的な目標は、日本の温泉文化という素晴らしい資産を、世界中の人々が日常的に享受できる未来をつくること。そして、日本の各地に眠る莫大な温泉資源で、世界の市場を席巻する日を目指していきます。