村の全員が顔見知り。人口500人の丹波山村が描くサバイバル自治体経営論

山梨県丹波山村は、人口わずか500人、面積の97%が山林という全国でも屈指の小規模な自治体です。かつて林業で栄えたこの村は、産業構造の変化とともに人口減少に直面し、一時は「2025年には380人まで減少する」との推計も出されていました。

しかし、丹波山村では、地域おこし協力隊制度の活用、移住定住促進など、さまざまな施策を実施。その結果、現在人口減少に歯止めがかかっています。

2023年から村長を務める木下喜人氏は、1989年から33年間村役場職員としてさまざまな業務に携わり、地域創生も担当してきました。現在、村の地方創生関係の業務を担う職員の矢嶋澄香さんとともに、500人の村ならではの自治体経営論について語っていただきました。

「誰一人取り残さない」人口500人の村の自治体運営

──丹波山村の現状について教えてください。

木下村長:今日現在(2025年7月30日)で人口はちょうど500人です。丹波山村の97%は山林なのですが、そのうちの70%以上は東京都の都有林です。一番人口が多かった1960年代は2,400~2,500人いて、その頃は製材所もあって林業が盛んでしたが、山が急すぎて上の木が切れない、道路も林道もないので切っても下ろせないということで、林業が衰退してしまいました。

今は丹波山温泉のめこい湯と道の駅を中心とした観光がメインの産業になっています。財政力指数は0.07で、財源はほぼ地方交付金に頼っています。村の自主財源での税収は全部で5,000万円ほど。もし地方交付税がなくなったら破綻してしまいますから、自主財源の確保のため「稼ぐ」ことは村にとって重要課題です。

──立地の特性から考えても、産業を興して自治体を持続可能にしていくのは簡単ではなさそうです。自治体運営にあたり、人口500人の村ならではの特徴はありますか?

木下:人口500人ということで、村のほぼ全員の顔を知っています。村議会議員は合計6人。500人の村で6人の議員というのは、結託すれば悪い方向に流れていってしまう可能性もあるので、ある意味怖い部分もあります。

ただ、何かをやろうと決まったら、物事が進むのが圧倒的に早い。スタートするまでの準備は大変ですが、一度動き出せば一丸となってアクションを起こして、すぐに結果が出ます。これが500人の村の特長だと思います。

例えば、村民タクシーという制度があります。自家用車で村を起点にタクシー業ができる仕組みで、1km当たり200円で運行しています。これも当時の地域おこし協力隊を中心に推進したところ、スムーズに実現に至りました。

矢嶋:役場の一般行政職も20人しかいないんですよ。他の自治体ならば課ができるような役割を1人でいくつもかけ持ちしています。

ただ、大変な面もありますが、やりがいはすごくあります。誰のためにこの仕事をやっているのかという解像度がすごく高い。自分の今やっていることがあのおばあさんの生活に影響してくるとか、教育施策に関しても村の子ども全員の名前を言えるくらいなので。

業務のかけ持ちの面も、一つの業務を担当しているのでは見えない範囲のことが見えてきます。例えば、ふるさと納税を担当していたら、そこでのPR活動を移住促進につなげることができるかもしれない。かけ持ちしているからこそ、村の運営のことを深められるし、面白さを感じられます。

移住促進で人口ピラミッドが変わった

──現在、丹波山村では移住者が増えているそうですね。

木下:実は丹波山村の人口は「2025年には380人まで減少する」と言われていました。何もしていなかったら、おそらく自然減でそうなっていたことでしょう。

現在は地域おこし協力隊が12人いて、これまでに47人を採用しています。人口500人のうち2割以上はここ10年で移住してきた人です。

当初は田舎ならではの心理的な壁があって、こちらも身構えるし、地元の人達もギクシャクするところがありました。でも今では慣れて、当たり前のように新しい人がどんどん来ています。移住してきた人も溶け込みやすくなっているのではないでしょうか。

矢嶋:協力隊の募集をかけると、意外に応募が来るんです。大体皆さん、東京、神奈川、埼玉あたりの首都圏からですね。元々の出身地はいろいろですが、就職や大学進学で上京してきて、そこからという方が多いです。

──移住してきた方は若い人が多いのですか?

矢嶋:面白いのが、ここ10年間で人口が100人減ってるのですが、子どもの数は伸びているんですね。子どもがいるということは親もいるということなので、30代、40代の層も以前より厚くなっています。移住施策によって人口ピラミッドの形が変わってきているんですよね。

木下:高齢化率も県内で1位だったのが5位になりました。人口が少ない分、何人かが移住して来るだけで高齢化率も変わりやすいということもありますが。

──移住促進では、どのような取り組みをされていますか?

矢嶋:2022年の秋に、村の中の有志7人で移住定住推進協議会を立ち上げました。発端は丹波山村から学校をなくしたくないということでした。学校がなくなって活気がなくなった地域を他でたくさん見ているので。

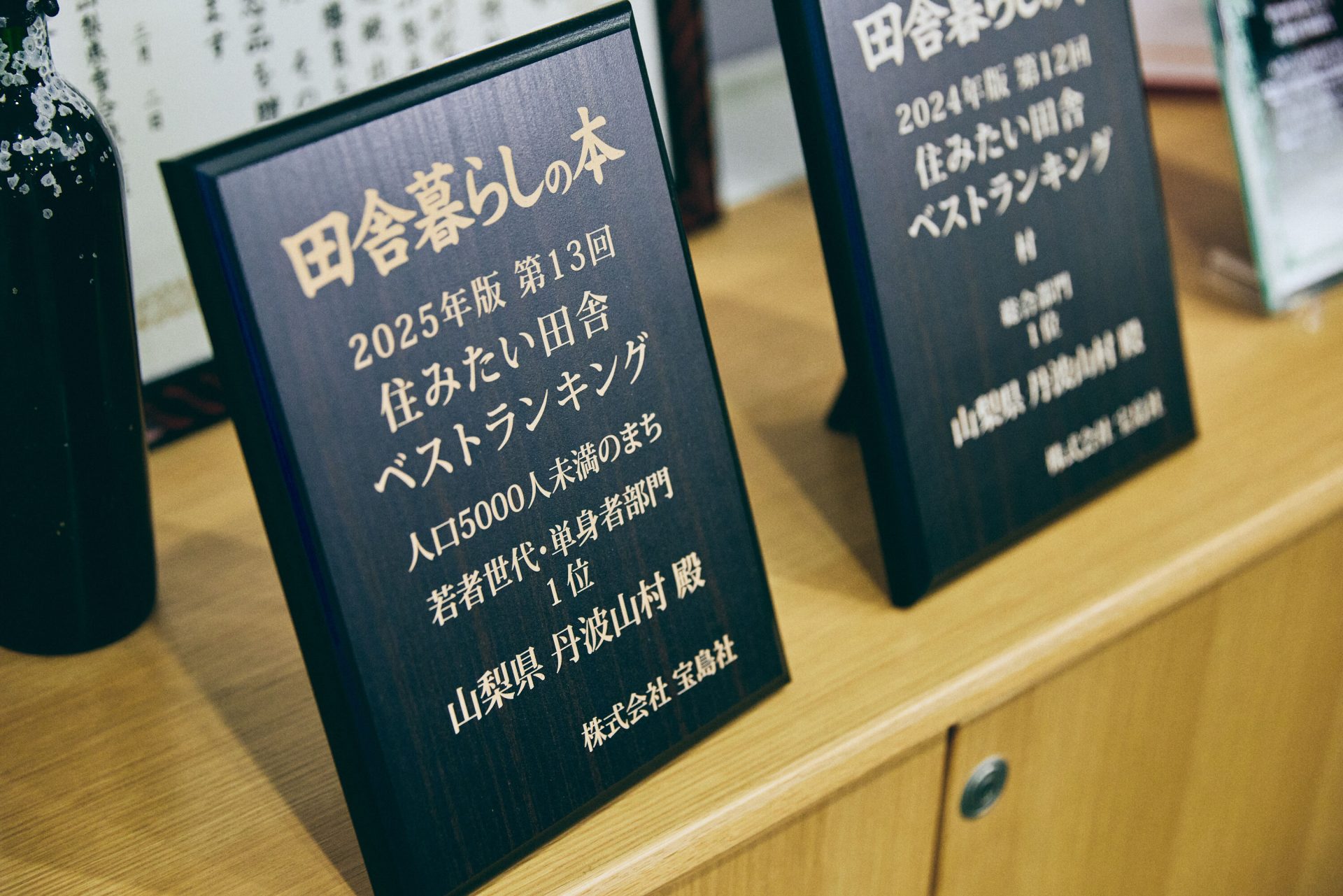

協議会では、親子山村留学や移住の問い合わせを24時間オンラインで受けられるようにしたり、見学会を開催したりしています。一つひとつは地道で地味なことですが、こうした取り組みも評価いただいて「住みたい田舎ベストランキング」にもランクインしました。

木下:また、最近では若い移住者が不動産業を始めてくれました。大学のプログラムをきっかけに丹波山村で活動していた学生がいて、卒業後に丹波山村で「梅鉢不動産」という不動産屋を立ち上げて、空き家の管理から活用まで手がけてくれています。

矢嶋:「空き家活用をすれば……」と簡単に言う人が多いのですが、空き家を人がまた住める状態にするにはいくつも上らなくてはいけない階段があります。まずどこが空き家なのかを調査したり、その所有者を見つけ出し、連絡先を割り出したり、相続手続きがどうなっているかも確認したり、中の物も片付けないといけません。。普通では人口500人の村で不動産業なんて成り立ちませんから、梅鉢不動産の存在は本当にありがたいです。

──移住してきた方の中で印象的な方はいらっしゃいますか?

矢嶋:移住してきた方は皆さん個性豊かで、あらゆる面で活躍をしています。中には8つの仕事を掛け持ちしている超マルチワーカーの方もいます。デイサービスで介護の仕事をしたり、IT講師をしたり、さらに村内のキャンプ場や飲食店のお手伝いもしているそうです。

メディアでもよく取り上げられるのは、大学を卒業して新卒で移住してきた女性ですね。最初は観光関係の仕事に就いていたのですが、「他のことをやりたい」と林業の世界に飛び込みました。

今では十数メートルの高さの木に登って枝打ちをしたり、大木を切り倒したりしています。さらにヒノキを原料にしたお香の製造も手がけ、林政アドバイザーの資格も取得しました。狩猟にも挑戦していて、県内の競技会で上位入賞という成績も残しています。

木下:また、地域おこし協力隊として移住してきた方が林業会社を起業し、現在4、5人を雇用して事業を展開している例もあります。十分に収益を上げられる規模で林業を営んでいます。

情報とアイデアで財源不足を補う

──財源が限られる中で、どのような工夫をされていますか?

木下:財源がない分、アイデアと情報が必要です。なるべく情報収集のアンテナを高くして、他の地域での取り組みについて話を聞くようにしています。

象徴的な取り組みが「小さな村g7サミット」。2016年に伊勢志摩でG7サミットがあった時に、丹波山村の地域おこし協力隊の発案がきっかけで、日本を7つの地区に分けて、島を除く一番人口が少ない村を7つ集めたサミットを開催しています。

そこから始まったお付き合いで、和歌山県の北山村という人口500人ぐらいの村がふるさと納税で13億円の寄付を集めているのを知り、丹波山村でもふるさと納税の強化に取り組みはじめました。最近では寄付額が1億円を超えるように。単独ではなかなかできないことも、そういう繋がりがあってできるようになります。

人口500人の村が存続することの意義

──これからも村を存続させていくために、村長のビジョンについて教えて下さい。

木下:一時期は「このままでは村で暮らせない」と皆が思うほどの状況でした。でも、相変わらずコンビニは無いけれど、今は暮らしに不自由しないようになっています。

これから10年経つと、世代が少しずつ変わっていきます。そのときに村民の皆さんが「ここにいたい」と思ってくれて、一度村を出た人たちが「また帰ってきたい」と思える村になるのが理想ですね。

──丹波山村のような人口500人の自治体が存続することの意義をどう考えますか?

木下:ここは多摩川の上流で、村がなくなれば周囲の自然環境も荒廃していきます。それは東京都をはじめとする都市部にとっても重要なことだと思うんです。小さなところは小さいなりに、この重要な上流や山々を守っている。

丹波山村は周囲の市町村と合併せずに残っているわけですが、残っていることには意義があると、自分達なりに思いながら運営しています。

矢嶋:水は絶対に必要だし、世界的に見ても水道水が飲める国は数えるぐらいしかありません。ここは安定的に東京都に水を供給するという使命がある場所です。そう考えると、都市部で暮らす人たちにとっても無関係ではないですよね。

環境への意識の高い企業は、水源地である丹波山村の山や水の保全に寄付をしてくれています。企業版ふるさと納税制度を通じて、ネイチャーポジティブを推進している企業や、水を使用する企業にも協力を呼びかけていきたいです。

そうした活動の一つひとつが丹波山村の持続的な未来につながっていくのだと考えています。