【横瀬町】人口7,500人の町が「企業誘致」ではなく「チャレンジ誘致」をした結果

埼玉県秩父郡横瀬町。人口約7,500人。西武鉄道の特急電車で都心・池袋から最短72分という立地にありながら、他の多くの中山間地域と同様、深刻な人口減少という構造的な課題に直面している。

しかし、この小さな町は今、「日本一チャレンジする町、そして日本一チャレンジを応援する町」という鮮烈なスローガンを掲げ、全国から「挑戦者」が次々と集まる、類例のない「地方創生の実験場」として注目を集めている。

この変革の仕掛け人が、横瀬町役場まち経営課の田端将伸氏だ。彼は、自らを「失敗推進係長」と名乗る異色の公務員。行政マンでありながらスタートアップのようなマインドセットで、町のカルチャーそのものを塗り替えてきた。

「失敗を許容できる世界、失敗しても応援できる世界を先に作らないと、誰もチャレンジなんてしないでしょう」(田端)

この小さな町には、スタートアップから大企業、そして地元住民まで、多様な「挑戦者」が次々と集まり続ける。

その中核には、挑戦の「エンジン」である官民連携プラットフォーム「よこらぼ」と、挑戦を持続可能な「事業」に変える地域商社「ENgaWA(エンガワ)」という、2つの巧みな仕組みが存在する。

横瀬町で起きているのは、個々の事業の成功だけではなく、挑戦が「連鎖」し続ける循環だ。関係者への取材からその全貌を紐解く。

「よこらぼ」が起こした「挑戦」の地殻変動

始まりは、約10年前にさかのぼる。現町長の富田能成氏が就任した当時、横瀬町は「消滅可能性都市」の一つとして名を挙げられていた。

「町長は、このままでは町が衰退していくことに強烈な危機感を持っていました」と田端氏は振り返る。

「全国1,700自治体の多くが企業誘致に取り組んでいる。でも、財政力も平地もない、高速道路からも遠い、中山間地域の横瀬町が、工場の誘致合戦で勝てるわけがない。うちがやるべきは、企業誘致ではなく、プロジェクト誘致じゃないか、と考えたそうです」(田端)

町長の着想を確信に変えたのが、あるスタートアップ企業との出会いだった。

「町長が都内のスタートアップ経営者と話した際、『実証実験の場がなくて困っている』という話を聞いたそうです。日本はどこへ行っても『実績はありますか?』と聞かれ、実績がないから断られる。これではイノベーションが生まれない、と。それを聞いた町長が『これだ』と。『横瀬町を実証の場にしよう』と決めたんです」(田端)

2016年、官民連携プラットフォーム「よこらぼ」は始動した。企業や個人から「横瀬町でこんな挑戦をしたい」という提案を毎月募集し、中小企業診断士、金融機関、交通事業者、観光事業者や地元の住民を含む審査会で採択されれば、町がリソースやフィールドを提供し、伴走する。

現在、世の中にはさまざまなスタートアップアクセラレーションプログラムが存在するが、「よこらぼ」の強みは「お金」ではなく、圧倒的な「スピード」だ。

「僕ともう一人の担当、たった二人で回していました」と田端氏は言う。

「毎月平均1.6件の新規事業が採択される。そのすべてに伴走するなんて、普通なら回りませんよ(笑)。でも、僕らはスピードを最重要視した。グループチャットに町長も副町長も上司も全員入れて、そこで全部やり取りする。一般的な行政が作るような『報告書』は一切作らない。『気になったらチャットを見てください』と。だから、提案したいと思った人がネットで申し込んで、1ヶ月後にはプレゼン、その翌日には採択、なんてことが可能なんです」(田端)

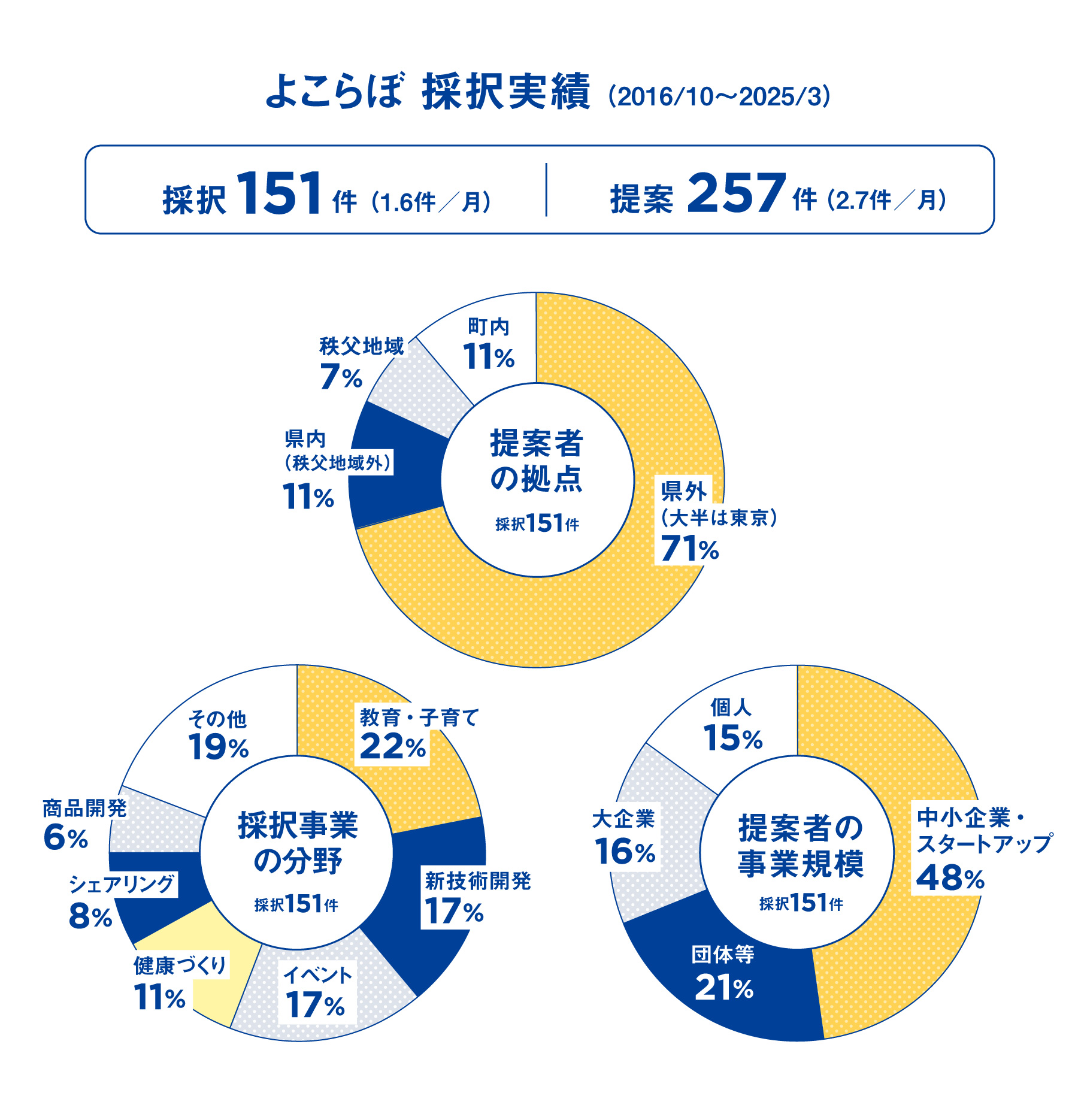

その成果は、数字にも表れている。2016年から約8年間で採択された案件は150件を超える。特筆すべきは、その提案者の約半数が「中小企業・スタートアップ」であり、さらに提案者の7割以上が「県外(その大半が東京)」からであることだ。「よこらぼ」が、町の外から新しい挑戦を呼び込むエンジンとして機能している証左だ。

代表的な事例が、電動キックボードの「Luup」だ。日本初となる公道での実証実験は、横瀬町で行われた。また、LINEで小児科医に相談できる「小児科オンライン」も、横瀬町での実証を経て、今や全国240近い自治体に導入されるサービスへと成長している。

次に、さまざまな挑戦が集まるようになった横瀬町は、「よこらぼ」で生まれたこうした挑戦の機運を、単なる実証実験で終わらせず、リアルな交流や化学反応につなげるための「物理的なハブ」を用意した。JAの遊休施設をリノベーションした「Area898(エリアハチキュウハチ)」もその中のひとつ。

ここは、ワーケーションで訪れる「ソト」の利用者と、「ナカ」の住民が集う「Open & Friendly Space」だ。さらに隣接する旧JA本館も、宿泊滞在型コワーキング施設「Lab横瀬」として再生。官民のコミュニティマネージャーが常駐し、人と人との「縁」を紡いでいる。

「二拠点居住者やワーケーションで来訪する関係人口。それから住民の子どもから大人までみんなが集まっている場所です。ここに来れば誰かしらに会えるし、何かしらやっている。情報があったり、人がいたり、ここが町の拠点となっているんです」(田端)

ユニークなのは、その空間づくりの思想だ。「あえて、おしゃれすぎないこと、完成させすぎないことを大事にしています」と田端氏は語る。

「トータルデザインされて完成してしまうと、誰も関わる『余白』がなくなる。完成してないから、みんなが関われるんです。完成したら、おしまいだと思っています」(田端)

「よこらぼ」という挑戦の「仕組み」と、Area898という「余白」のある「場所」。この両輪が、横瀬町に挑戦の土壌を育んでいった。

「よこらぼ」から生まれたスタートアップが町の獣害を解決

「よこらぼ」という仕組みは、横瀬町に外からの挑戦者を呼び込んだ。その象徴が「カリラボ」代表の吉田氏だ。

普段は都内のIT企業で事業責任者を務める吉田氏は、7〜8年前に二拠点居住を考え、横瀬町に物件を購入した。

「もともとアウトドアが好きで、冬の趣味として狩猟免許を取っていたんです。移住後、家の庭でボーッとしていたら、地元の猟友会の方々が鉄砲を持って歩いていて。『僕も免許持っているんです』と話しかけたら、『じゃあ、今度来なよ』と。まったくの偶然でした」(吉田)

吉田氏は、都内には狩猟免許は持っているが、狩りをする場所がないという仲間が多いことを知っていた。一方で、横瀬町の猟友会は高齢化に悩んでいる。彼は、有害鳥獣対策の担い手を育成・支援する事業を構想し、田端氏らに相談。「よこらぼ」に応募し、2019年に採択された。

吉田氏は、「よこらぼ」の価値を「信頼」だと話す。

「採択されたことの最大の価値は、『町公認』という『お墨付き』でした。地元の理解を得るときに、入り口で『町公認でやっています』と言えるのは、とてつもなく大きい。それがなければ、猟友会や地域の住民の皆さんに信頼してもらう上で、こんなにスムーズにはいきませんでした」(吉田)

さらに、吉田氏がジビエの流通へと事業を拡大させるにあたっても、町の支援があった。

「獲物を獲っても、流通させるには処理施設が必要です。その場所を探していた時、町の担当者に他自治体への視察を手伝ってもらったり、運営しやすそうな候補地を探してもらったりしました」(吉田)

現在、カリラボは獣害対策という町の課題を解決しながら、ジビエという新たな特産品を生み出し、体験イベントで関係人口を創出する存在となっている。

「ENgaWA」が担う挑戦の「事業化」

「よこらぼ」で挑戦の「種」は次々と生まれた。だが、新たな課題も見えてきた。「よこらぼ」はあくまで始まりであり、生まれた挑戦を持続可能な事業にするための「実行部隊」が必要だった。

地域商社「株式会社ENgaWA」の設立を決定的に後押ししたのが、2020年からのコロナ禍だった。

「人流抑制で観光客が来なくなりました。横瀬町のいちご農家は、いちご狩りがメイン。観光客が来ないと、収穫期を迎えたイチゴは行き場を失ってしまいます。人件費をかけてパック詰めしてスーパーに卸そうにも、価格競争では勝てませんから」(田端)

横瀬町の農業は、大規模農家ではなく、小さな兼業農家や高齢者が支えている。彼らは一次産品を作るプロだが、加工(二次)や流通(三次)は苦手であることが多い。「1×2×3」で付加価値を生む「6次産業化」は、小さな農家にはハードルが高すぎる。

「ならば、町が2次と3次を担う会社を作ればいい」(田端)

こうして2021年9月、「株式会社ENgaWA」は設立された。名前の由来は、日本の「縁側」のように内と外をつなぐ場であり、「縁(えん)」「援(えん)」「円(えん)」の3つのENを「WA(輪)」にするという想いが込められている。

ここでも田端氏らは、行政の枠組みを超えたスピードを重視した。ENgaWAは町の直営ではなく、第三セクターで「道の駅」を運営している(有)果樹公園あしがくぼの完全子会社という形をとった。

「関係者が増えればスピードが落ちます。民間企業にすれば社会のスピードに合わせて、道の駅の商品開発も含めてすぐ動くことができます」(田端)

さらに、ENgaWAの事業モデルは巧みだ。社員13名、パート7名のうち、11名が国の「地域おこし協力隊」制度を活用している。

「協力隊の志望者は、地域のために何かやりたいという思いで、移住というハードルも超えて来てくれる。自分も含めて、町に長くいると『これは難しい』『これは町ではできない』となってしまいがちです。”今”を変えるために外部の力が必要なんです」(田端)

ENgaWAは、町の課題解決の「実行部隊」として即座に動き出した。設立直後、西武横瀬駅前の食堂が閉鎖されると、町長から「2週間で地元農産物を使った次のお店をオープンさせてほしい」という難題が飛んできた。ENgaWAはそれに応え、「駅前食堂」をオープンし、町の玄関口の灯りを守った。

さらに、使われなくなった旧給食センターを「チャレンジキッチン」として再生させた。ここは、地元の人などが期間限定で自分の料理店を開業体験できるインキュベーション施設だ。毎月マルシェなどのイベントも開催され、利用者が料理や商品を試す場ともなっており、まさに挑戦の「実験場」として機能している。

そして、ENgaWAは「よこらぼ」の受け皿としても機能する。その好例が、パナソニックが「よこらぼ」で提案したレトルト技術「達人釜(たつじんがま)」の導入だ。ENgaWAはこの高圧レトルト機をチャレンジキッチンに設置し、町の農産物を「旬のまま閉じ込める」試みを始めた。

「例えば、ENgaWAの駅前食堂で出しているトマトのポトフ。あれは地元の農家さんのトマトをこの機械でレトルト加工しています。鶏肉も驚くほど柔らかくなるし、旬の味をストックできる。今後はこれを商品化して販売もしていきたい」と田端氏は語る。

「よこらぼ」で持ち込まれた技術を、ENgaWAが引き受け、地元の農家と連携して新たな事業を生み出す。2つの仕組みが連動し始めた瞬間だった。

創業150年の老舗がENgaWAと起こす化学反応

外からの挑戦が活発化する一方で、地元事業者はどう感じていたのか。

横瀬町で1870年(明治初期)から続く「島田醤油」の6代目、島田貴生氏。彼は、田端氏の幼馴染でもある。

地元で生まれ育った島田氏も、町の変化を肌で感じている。「自分の子供の頃、一学年に140人ほどいた同級生は、今では半分以下。近所の子どもも本当に数人しかいません」と、島田氏は静かに語る。町の未来を案じるからこそ、新しい挑戦者たちの来訪を歓迎する。

「新しい挑戦者が集まってくるのは、素直に嬉しいですね。横瀬町が盛り上がりますし、私たちが目につかないような新しい商品が生まれるかもしれない」(島田)

島田氏もまた、田端氏が「よこらぼ」以前から開いていた地元の事業者会議に参加し、醤油の「澱(おり)」(桶の底に溜まるうま味の塊)を使った「澱鶏(おりどり)」という新商品を試作するなど、もともと変革に前向きな事業者だった。

島田氏は、ENgaWAが設立されたことで、「地元事業者」という立場を超え、挑戦者たちを見守り、時に的確な助言を与える「良き相談相手」のような役割も担うようになった。

その象徴が、ENgaWAの「駅前食堂」立ち上げ時のエピソードだ。田端氏と、教員志望からENgaWA社員第一号になった若者という「素人」チームで立ち上げた食堂は、苦戦していた。

「オープン当初、貴生くん(島田氏)が厳しい助言をくれたんです。『これ、美味しくないですよ。絶対お客がつかない』って」(田端)

田端氏はこのフィードバックが「本当にありがたかった」と語る。

「ただの公務員や料理の素人が地元の農産物を使えばいいとだけ思ってやり始めた店ですから、いずれは潰れるとわかっていたんだと思います。商売人として、あえて厳しく指摘してくれたんです」(田端)

島田氏も当時をこう振り返る。

「商売人の家で育っているので、若い子たちがちょっと簡単に考えてるのかな、と。せっかくやるなら、覚えてもらえる良い店になった方がいいと思いましたから」(島田)

この本気のフィードバックを受け、食堂は軌道修正し、今の人気につながった。

実際、現在食堂で提供されている蕎麦のつゆには島田醤油の特製「くるみつゆ」が使われており、その味は食堂の定番となっている。

さらにENgaWAは、この「くるみつゆ」をはじめとする島田醤油の商品を食堂の売店やECサイトで販売し、ふるさと納税の返礼品登録も連携して進めている。

外からの挑戦者たちに触発され、島田醤油自身も変革を加速させている。農家から持ち込まれる規格外の梨を使った焼肉のタレや、柚子を使ったポン酢など、6次産業化に積極的に取り組み始めた。

「ソト」の挑戦が「ナカ」を刺激し、「ナカ」が「ソト」の挑戦を支える。横瀬町に、新たな化学反応が起きていた。

「経済循環」と「価値循環」が描く、チャレンジャーの町

横瀬町の地域創発モデルが、ここまでの熱量と持続性を持つのには理由がある。彼らが見据えているのが、単なる「経済循環」だけではないからだ。

「ENgaWA設立の理念は、まさにこの『価値循環』と『経済循環』の両輪を回すことにある」と田端氏は語る。

ENgaWAは、「もう俺にはできない」という高齢農家からSOSを受け、採算が取りにくいぶどう畑や田んぼなどを引き継いでいる。民間の論理であれば「撤退」が妥当な事業でも、ENgaWAは続ける。

なぜか。田端氏は「短期的な収益だけじゃなく、長期的な視点も踏まえてやろう、と。農地が残ることで価値が生まれて、その価値があるおかげで最終的にまた経済的な効果が出てくる」と説明する。

美しい景観や、地域に根付いた営みといった、目先の採算では測れない価値を守ること。それ自体が中長期的には町の魅力を高め、「荒れ果てた農地じゃなくて、きれいな農地があるから自分も関わってみたい」という新たな人を呼び込むことにつながる。

「価値循環」とは未来への投資であり、それが巡り巡って「経済循環」の土台となるのだ。

「短期的な収益だけでなく、長期的な視点での『価値循環』も追求しないと、地域は生き残れない」と田端氏は力を込める。

そして、その中核にあるのが「チャレンジ」だ。

「今、横瀬町では人口が、どんどん減っていきます。でも、もし5,000人になったとしても、そのうち3,500人が『チャレンジャー』だったら、めちゃくちゃ強い町だと思いませんか? 僕が目指すのは、『町の人口に占める『チャレンジャーの割合』が日本一高い町です」。

「一度は東京に出ていったこの町の子どもたちが、30歳になった時、『やっぱり横瀬町で、俺もチャレンジしたい』と戻ってくる。そんな町づくりが、長期的にできたら最高ですね」(田端)

「日本一チャレンジする町」の挑戦は、まだ始まったばかりだ。