ふるさと納税が6.5万円から99億円に。財政破綻寸前からV字回復させた型破り町長の“経営”論

茨城県西南端に位置する人口約2万4,000人の境町。町内に鉄道駅はなく、決して恵まれた立地ではありません。かつては、人口流出に加えて財政破綻の危機に陥り、町の将来に明るい展望を描くことすら難しい時代があったそうです。

しかし、そんな境町のまちづくりが、いまや全国から視察が絶えないほど注目を集めています。

境町の道の駅の駐車場は、県外ナンバーの車でにぎわい、併設する施設の中には高級ステーキハウス「ウルフギャング」(SAKAITEPPAN by Wolfgang Zwiener)が店を構えています。

また町内には他にも寿司の名店「おのでら」(廻転鮨 銀座おのでら境町店)が出店しているほか、BMXやスケートボードが楽しめる世界基準の屋内競技場や人工サーフィン施設も。さらに町中には日本の自治体で初となる自動運転バスが一般公道を走り、英語教育や移住者向け住宅支援制度の整備まで。

その背景には、2014年に町長に就任し、財政破綻寸前だった町を立て直した橋本正裕町長の存在があります。町長の就任後、境町の借金(地方債残高)は約25億円減り、貯金(財政調整基金等)は約50億円を超え、まさにV字回復を果たしています。

境町の劇的な変化は、どのように起こったのか。橋本町長に境町の自治体経営について話を聞きました。

財政破綻寸前からのV字回復

──境町はかつて、財政破綻寸前とも言われる状態だったと伺いました。就任当時の状況を教えてください。

2014年に町長に就任したとき、境町は本当に厳しい状態でした。借金は45年連続で増え続け、将来負担比率は180%超。全国1741市区町村(当時)の中でも下から29番目の財政状態で、基金もほぼ底をついていたんです。人口も毎年400人以上減っていて、このままだと5年後には財政破綻するというシミュレーションまで出ていました。

普通ならそこから給料カット、補助金削減といった緊縮策に入るのでしょうが、境町は“稼ぐほうに振る”という判断をしました。

その結果、今では借金は年々減少し、貯金は51億円に。「何か特別なことをしたのですか?」ってよく言われますが、実際には“当たり前のこと”を積み上げてきただけなんです。

橋本正裕(はしもと まさひろ)

1975年12月20日、茨城県猿島郡境町生まれ。1999年に境町役場に勤務後、2003年に町議会議員に初当選。2011年、35歳で全国最年少の町議会議長に就任。その後2014年に境町長に就任し、現在3期目。財政の建て直し、ふるさと納税、移住促進、自動運転バス導入など革新的施策を次々に導入し、「稼ぐ自治体」「選ばれる町」を実現している。

町長になって12年経ちますが、ずっと「これは経営なんだ」という感覚でやってきました。どこに投資して、どこで回収するか。どうすれば住民の満足度を維持しつつ、持続可能な形にできるか。それを考え抜いて少しずつ改善を繰り返してきました。

自治体は、新しいことなど、出来ない理由を説明しがちです。でも、境町はどうしたら出来るかを考える自治体なんです。0から1を生み出すのが得意なので、それが、境町のV時回復の秘訣だと思います。

稼ぐ自治体へ。ふるさと納税と地場産業の戦略的展開

──境町といえば、ふるさと納税の成功事例としても注目されています。どのようにこの制度を“稼ぐ仕組み”に育ててきたのでしょうか?

当初のふるさと納税の寄付額は年間6万5千円。そこから「まず5000万円にしよう」と決めて動き出しました。何をやったかといえば、とにかくマーケティングリサーチです。

売れる返礼品は何かを徹底的に調べ、実際に楽天や「さとふる」などのサイトを毎日見て、何がどのくらい売れているのかを“日次”で追っていました。たとえば、鰻、牛肉など、売れるものはだいたい決まってるんですよ。あとは、それをどうやって町で作るかを考えるだけです。

その土台を支えているのが、株式会社さかいまちづくり公社です。もともと境町には「道の駅さかい」がありましたが、当初は別の民間企業に運営を委託していました。でも売上はピークの2億円から1億5千万円まで落ち込んでいた。そこで僕は、観光協会に運営を移しました。すると売上が1年で2億7千万円にまで回復したんです。

儲かりすぎてしまったので、会計士から「協会のままではまずい」と言われて半官半民で設立したのが、さかいまちづくり公社です。道の駅の運営に加えて、ふるさと納税の実務もこの公社が担っています。当初は3人でスタートしましたが、いまや従業員180名以上、年商30億円超の組織になっています。

干し芋は、町内の葉たばこ農家が転作でサツマイモを作り、さかいまちづくり公社の工場で加工して出す。最初の1年で1億円の寄付が集まり、2年で初期投資を回収しました。境町に工場があれば、返礼品として出せる。ないなら建てるか、誘致すればいい。鰻や牛肉も同じスキームです。

重要なのは、ふるさと納税が永続的な制度ではないという前提で動いていることです。いつか制度が終わっても、自走できるように。たとえば、鰻なら一般販売のルートも確保しています。制度があってもなくても回る事業にしておくのがポイントです。

ふるさと納税の寄付額はピーク時(2023年)で約99億円。昨年は米不足の影響もあり60億円前後の寄付額でしたが、それでも町にとっては大きな柱です。

制度を使って終わりではなく、そこから雇用を生み、産業を育て、地域に根付かせる。この“稼ぐ仕組み”をいかに地域に展開できるかが、自治体経営のポイントだと思っています。

“持ち出しゼロ”で公共施設を運営する「境町モデル」

──ふるさと納税に加えて、境町では公共施設整備の手法でも注目を集めています。

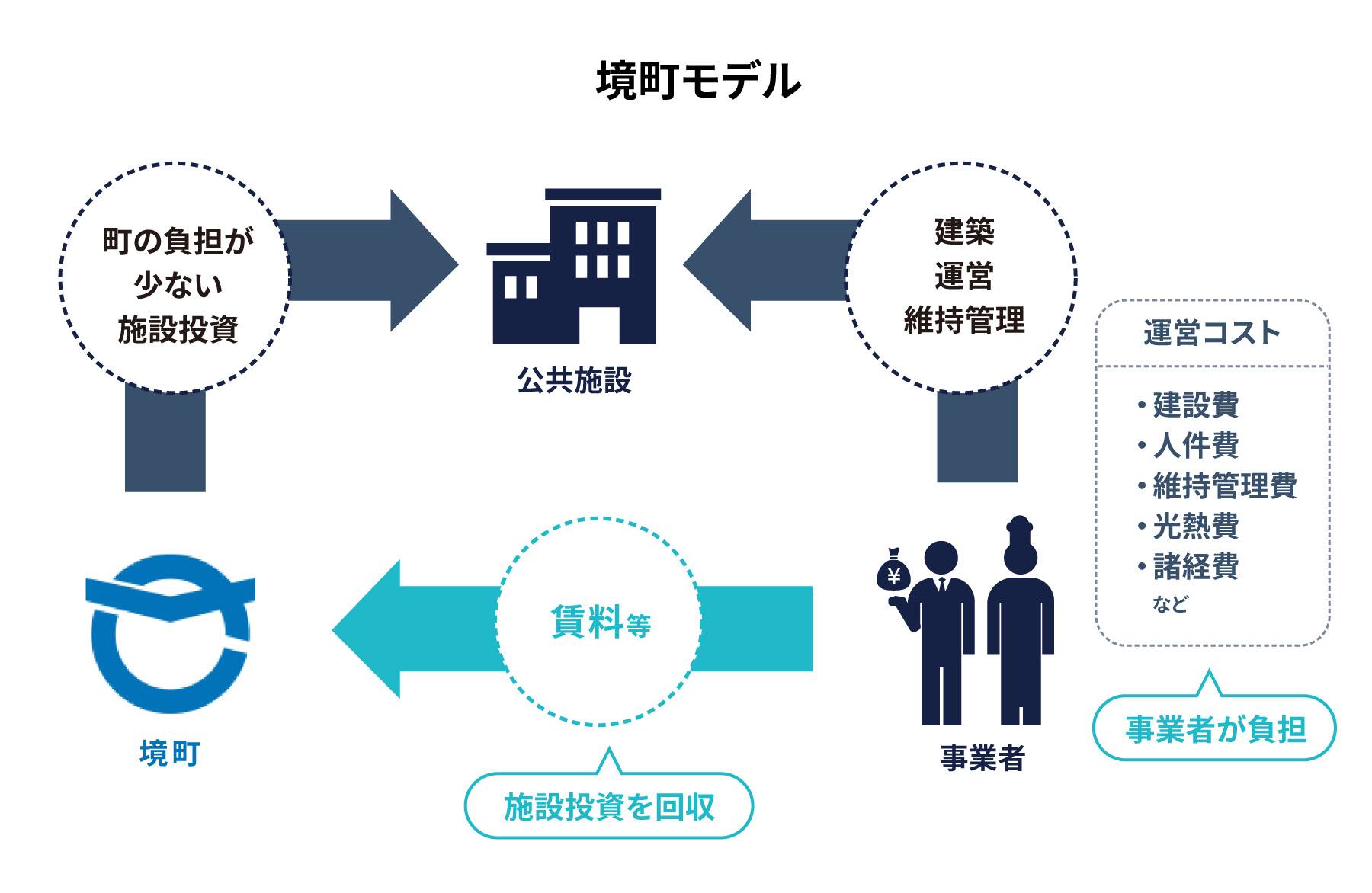

境町では、公共施設の建設・運営を一括プロポーザルで民間に委ねる仕組みを採用しています。そこでは設計・施工・運営、そして運営時に施設を利用する賃料までを含めた「デザインビルド方式」を企業に求めています。

運営コストは事業者が負担するため、町の負担はありません。また、建設費の約50%は国からの交付金等でまかない、残りの施設投資分は家賃で回収します。そのため、町は“持ち出しゼロ”で施設の建設・運営が可能になるのです。

また、一括プロポーザルをしている背景には、「施設をどう使うか」を最初から決めているという発想があります。よくあるのは、施設を建ててから「誰か使ってくれる人がいないか」と探すパターン。でも、それでは誰も使わないし、企業側も施設を使いにくいですよね。境町では、運営者を最初に決めたうえで、その事業者と一緒に施設をつくっていきます。工場、グランピング施設、人工サーフィン施設などもすべてこの手法です。

さかいまちづくり公社はこのスキームで現在5つの工場を抱えています。年間3,300万円の家賃を境町に払っていますが、事業は順調に伸びています。企業側にとっても初期の設備投資のコストが必要なく、家賃だけで自分たちが利用しやすいように建てられた工場を持てるのは、大きなメリットがあります。

最初は主にさかいまちづくり公社を対象としたスキームでしたが、今ではさまざまな企業がこのスキームで境町に拠点を構えています。企業誘致を促進するのに加え、余剰商品をふるさと納税の返礼品に回してもらうことで、ふるさと納税の寄付額増加にもつながります。

多くの自治体では、公共施設などの管理を民間に委託する際に “自治体が委託料を払う”というのが当たり前です。しかし、境町では、投資をしたら回収するという考えのもとに事業を実施しています。

さらには住宅分野ではPFI手法を活用し、家賃を支払えば25年後に土地と建物が無償譲渡される「あげちゃう住宅」という制度を実施しています。国の交付金と賃料で開発費を賄うことで、町の財政負担はない仕組みで、移住促進と資産形成支援を両立しています。

──とはいえ、そうした大胆な手法は他の自治体ではなかなか見られません。

みんな「そんなの出来ない」と思っている。でも境町では出来ている。実際、民間企業との協働事業は企業のトップに直接僕が営業します。他の自治体は「なぜその企業なのか」と説明が難しいため、なかなか民間企業を選ぶことができません。 境町では、企業を選定するのに「境町に来てくれる企業なんてない」という考えからはじまっているので、そこが他の自治体とは違うところだと思います。そのため、企業を選んだ理由を議会や住民に説明するのも難しくありません。

実際には、境町では、企業のトップに当町に来ていただき、「この町は他と違う」と感じていただけるようにプレゼンします。民間企業のトップが、境町でプロジェクトをしたい。そう思ってくれれば、進出や協業を決めてくれます。

移住者を惹きつける“町の価値”

──境町は、ここ数年で移住者が急増しています。どのような視点で施策を展開されてきたのでしょうか?

移住促進に必要なのは、「セット」で考えることです。住居だけ整えても、仕事や教育が整っていなければ人は来ません。境町では、雇用・住宅・教育の3点をパッケージで整えるようにしてきました。

まず仕事については、元の職業のまま働ける環境が大切です。僕たちが移住者に話を聞いたときも、「今の仕事をそのままできるから境町を選んだ」という声が多かった。テレワーク可能な仕事の人にとっては、東京から車で70分という立地が強みになります。さらに企業誘致や産業支援にも力を入れて、町内で働ける場所の確保にも努めてきました。

住まいについては、地域優良賃貸住宅を次々と建てていて、先ほど説明をした「あげちゃう住宅」の制度も導入しました。東京で狭い賃貸に暮らしていた人が、庭付き一戸建てに住めるようになる。それだけで生活の質がガラッと変わります。

教育面では、境町は全小中学校に外国人英語講師を常駐させて、英語教育を強化しています。中学3年生の英検3級保有率は52%超、全国平均の約2倍です。小学生・中学生の希望者にはハワイへのホームステイも提供しています。「子どもにはグローバルな環境で学ばせたい」という親御さんの期待に応える制度です。

こうした施策を通じて、境町では人口の自然減を移住による社会増で補い、2024年度には人口が増加。町の規模を考えれば、これは相当な成果です。

行政の「常識」は世の中の「非常識」

──多くの自治体が境町のまちづくりを学ぶために視察に訪れています。橋本町長は今の日本の自治体経営の課題をどう捉えていらっしゃいますか?

自治体の多くは、いまだに「前例踏襲主義」の運営から抜け出せていません。財政が厳しいといいながら、コストの見直しもせず、他と比較することもないまま「うちはこうだから」と言って現状維持に甘んじてしまっています。

これからの自治体は、マーケティングとマネジメントが重要です。地方の自治体は、人口減や高齢化で、公共交通機関の維持も難しくなってきますから、今のうちに、少しでも稼ぐ仕組みを構築し、いつまでも住み続けられる、持続可能な自治体にしていかなければなりません。つまり、自立した、自治体経営が重要になるのです。

僕は「自分の家のことだったらどうするか」という視点で、職員に聞くことがあります。自分の家のことだったら、フェンスひとつ建てるのにも複数社から見積もりを取って、コストと品質を比較しますよね。でも自治体はそうしない。自分のお金ではないという意識になりがちなんです。

だから僕は、職員にもこう言うんです。「それ、自分の家でもやる?」って。自分事にすることが大切なんです。

行政の中では「常識」でも、世の中の「非常識」ってことはたくさんある。でも、そういう感覚のズレを正していかないと、町はよくなりません。

──橋本町長が町政におけるマネジメントで特に意識していることはありますか?

ひと言で言えば、「職員のせいにはしないこと」です。何かあったら、職員の責任ではなく、すべて、報告・連絡・相談を僕にして、何かあったら僕の責任になるようにしています。

多くの自治体では、首長に、職員が方針や施策をアドバイスする。でも僕はそうはしません。役所の中の「慣例」に振り回されず、経営感覚を持って、自分で判断するようにしています。

あとは、専門的な領域に関しては外部人材を頼ることも必要です。たとえば境町では、施設建築や契約業務に関して、役所の担当者が設計士や施工業者と直接やりとりすることが多かった。でも専門知識がなければ、そこで不利益を被ることもあります。だから境町では、一級建築士を外部アドバイザーとして雇い、すべての設計・施工案件に同席させています。民間なら当たり前の“伴走パートナー”を、行政にも取り入れているんです。

──ここまで、境町で展開されてきた多様な取り組みについて伺ってきました。最後に、これから地域づくりや自治体経営に取り組もうとする方々へのメッセージをお願いします。

よく「境町だからできる、境町にしかできない」と言われます。でも、「境町でできたなら、どこでもできる」と僕は言いたいです。財政は破綻寸前、人口は減少、鉄道駅もなければ観光資源も少ない。そういう“ないないづくし”の町が、今ではふるさと納税や移住施策で全国から注目されるようになった。つまり、やり方次第で町は変わるんです。

重要なのは、「できない理由」を考えるのではなく「どうすればできるか」を考えること。そして、他の成功事例を素直に真似ること。境町でやってきた施策は、全国の自治体にオープンにしています。実際、うちの事例を参考にしてプロポーザルで6億円のグランピング事業を横展開した町もあります。ノウハウも、制度設計も、必要なら全部教えています。

あともう一つ大事なのは、行政も外に出て、つながること。自治体ってどうしても内向きになりがちだけど、他の町や国、民間企業と組めば、もっと面白いことができる。境町もホノルルやモンペリエ、エストニアとも連携して、いろんな実証や教育施策を展開しています。正直、僕は英語を話せません。でも、交流すれば、応援してくれる仲間は見つかるし、形にもなります。

だから、まずは行動してほしいですね。財源がないなら補助金のとり方を学べばいい。人材がいないなら、民間と組めばいい。先にやっている町を見て、いいと思ったら真似すればいい。それで、地域全体が良くなっていけば、日本全体も必ず変わっていくと思っています。