【南相馬・小高】被災地の100の課題が生み出す、巨大資本に“依存しない”自律型経済圏

福島県南相馬市小高区。かつて絹織物産業で栄えたこのまちは、2011年3月、東日本大震災と福島第一原発事故により、一時その営みを停止した。全域が避難指示区域となり、約13,000人だった居住人口は、文字通り「ゼロ」になった。

あれから約15年。時計の針が止まったかのように思われたこの場所に、今、静かながらも再生の兆しが見え始めている。酒蔵、ガラス工房、シェアオフィス、食堂──。何もない更地や空き家から生まれた小規模な事業は、この数年で30に及ぶ。

集まってくるのは、若き起業家やクリエイターたちだ。彼らはこの場所を、被災地ではなく「フロンティア」と呼ぶ。

なぜ、マイナスからのスタートだったこの場所で、次々とビジネスが生まれ、連鎖しているのか。現地での取材から、明らかにしていく。

鶏が先か、卵が先か。ゼロから100の事業創出を目指す

福島県南相馬市の南部に位置する小高区。震災前は約1万3000人が暮らしていたこのまちは、かつて絹織物の産地として知られ、まち中で機織りの「バッタン、バッタン」という音が響いていた。戦後には織物工場が50軒ほど並び、多くの織子で賑わったという。

時代の変化とともに産業構造は変わり、機織りの音は次第に消えつつあったものの、そこには確かな「暮らし」と「営み」があった。

そのすべてを瞬時に奪い去ったのが、2011年の原発事故による避難指示だ。住民は散り散りになり、町は警戒区域となった。

震災翌年の2012年4月。避難指示区域の再編により日中の立ち入りが可能になると、避難先の会津若松から小高へ通い始めた男がいた。和田智行氏、当時30代半ば。後にこの地でOWB株式会社(旧:小高ワーカーズベース)を立ち上げる人物だ。

小高出身の和田氏は、Uターン起業した矢先に被災。仕事こそリモートで継続できたものの、生活の基盤である家を失い、避難生活を余儀なくされていた。その最中、周囲からは「もう小高には戻れない」「帰っても生活できない」という諦めの声ばかりが聞こえてきた。

帰れない理由は明確だった。スーパーもコンビニもない生活インフラが欠如した場所には、住民は戻りようがない。一方で、地元事業者たちは「人がいないから」と口を揃える。客となる住民がいない場所で店を開けても商売は成り立たず、再開に踏み切れないのだ。

鶏が先か、卵が先か。この膠着状態を打破するため、和田氏は、ある日、逆転の発想に至る。

「人がいない、店がない、ないものだらけだということは、解決すべき『課題』が無数にあるということ。それは裏を返せば『ビジネスの種』が無数にあることではないか」(和田氏)

誰かが戻ってくるのを待つのではなく、自分たちが先に商売を始め、生活できる環境を作ろう。たとえ最初は客がいなくても、課題解決を事業化すれば、それは持続可能な生業になるはずだ。

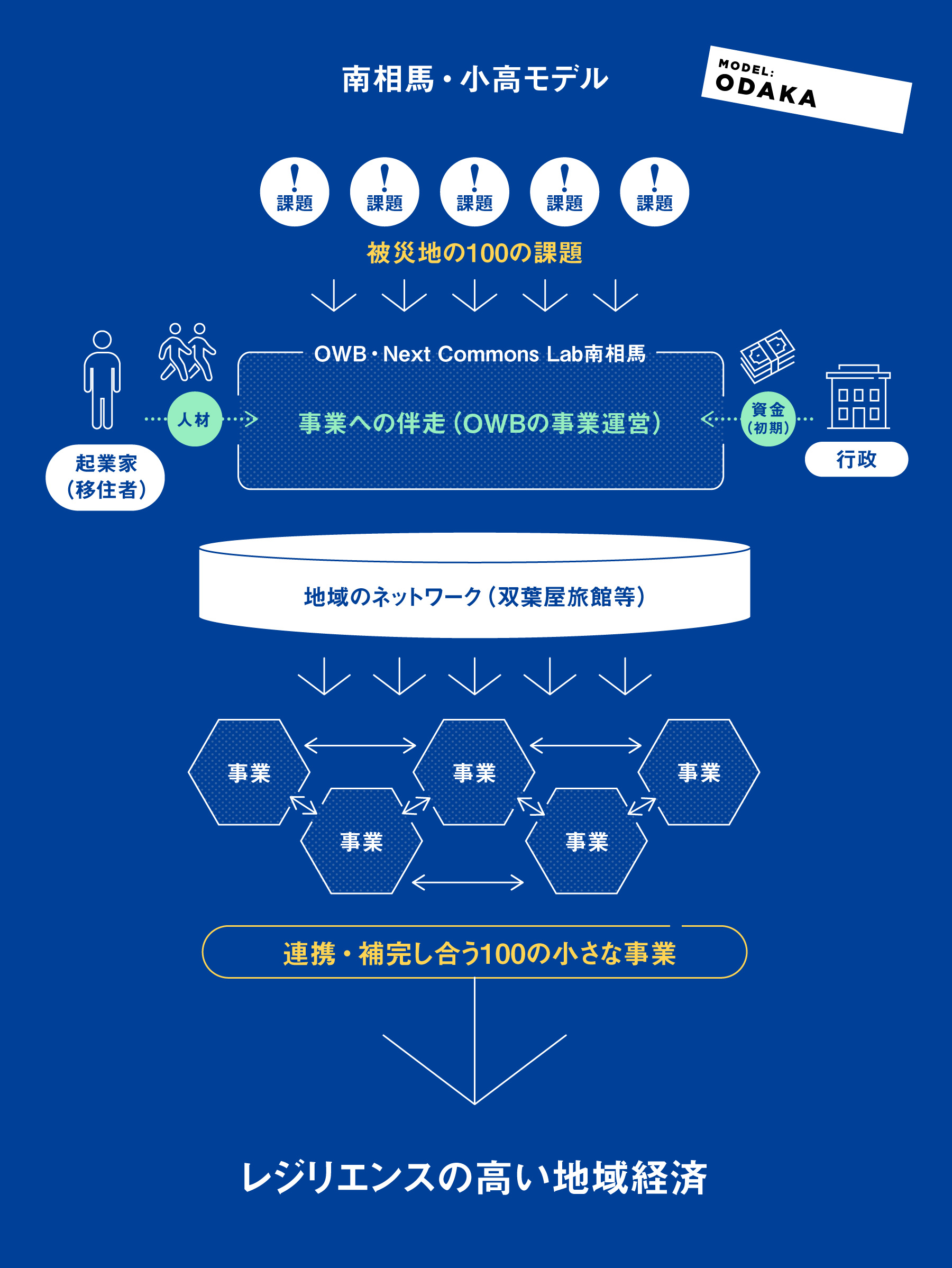

この時、後にOWBが掲げるビジョン「地域の100の課題から100のビジネスを創出する」の原点が生まれた。

誰かが戻ってきたときの受け皿になりたい

時を同じくして、もう一人、廃墟となりかけたまちで活動を始めた人物がいた。創業90年を超える老舗「双葉屋旅館」の4代目女将、小林友子氏だ。

2013年頃、小林氏は避難先から町に通い、駅前や通りに花を植え始めた。閑散としていて寂しい風景に、せめて花を植えて色をつけたかったのだという。その色は、訪れる人々にとって、このまちがまだ死んでいないことを示す無言のメッセージとなった。

そうしてまちに色を取り戻そうとする中で、小林氏は旅館業の再開を決意する。

「私がここで旅館を再開しなければ、誰かが一時的に戻ってきた時に、泊まる場所がなくなってしまう」(小林氏)

その決意の裏には、切実な事情もあった。震災直後、小林氏は名古屋の息子の元へ身を寄せた。ハローワークに通ったが、年齢の壁もあり、いつまでいられるか分からない避難者の身で雇ってくれる場所はなかった。

「誰かが戻ってきた時の受け皿になりたい」という使命感と、「小高で生きていくしかない」という覚悟。その二つが重なり、2013年、まだ避難指示解除の見通しが立たない中で旅館の大規模な修繕工事に踏み切った。

また、小林氏は旅館の再開準備と並行して、倉庫を改装したアンテナショップ「希来(きら)」も開設。

復興作業員や一時帰宅した住民が、トイレを使ったりお茶を飲んで一息つける場所が必要だと考えたのだ。そして「希来」は、仮設住宅に住む女性たちが作った手芸品などを委託販売し、作り手の生きがいや収入につなげる役割も果たすようになる。

現在は「ショップ希来」として、小高へ移住してきた株式会社Fukushima Watch Companyの平岡雅康氏が運営を引き継いでいる。

ゼロからはじめた事業が、人と地域をつなぐ拠点に

2014年。まだ夜間の居住が許されない時期に、和田氏はまず、自分自身や外部から来る支援者、メディアが活動するための拠点として、コワーキングスペースの開設に動いた。

しかし、適当な物件が見つからない。そこで手を差し伸べたのが、旅館の再開準備を進めていた小林氏だった。小林氏は、双葉屋旅館の敷地内にある古い蔵や倉庫を、和田氏に提供した。家賃は電気代込みで月2万円。破格の条件だった。

「だって、復興ってそういうものでしょう。そこで儲けようとしたって仕方ない。若い人たちがやりたいって言っているのだから、場所くらい貸しますよ」(小林氏)

こうして、小林氏の敷地内には、和田氏の事務所兼コワーキングスペースと、小林氏が運営するアンテナショップ「希来」、そして再開した双葉屋旅館が隣接するエリアが誕生した。

地元を知り尽くした「地域の母」である小林氏が、外から来る人々を温かく迎え入れ、地域の文脈やキーマンへと接続する。その土壌の上で、和田氏が次々と事業の種を撒く。

「和田くんのことを震災前は知らなかったけど、人と人が繋がっていくのを見るのが楽しかったの」と小林氏は振り返る。

こうして誕生した拠点を運営する中で、和田氏は次なる切実な課題に直面した。

きっかけは、一時帰宅した住民が集まるサロンでの光景だった。地元の女性たちが、ボランティアで豚汁やおにぎりを振る舞っていた。その横を、復興工事の作業員たちが通り過ぎていく。

「このおにぎりと豚汁を、彼らに100円で売ったらどうだろう?」

最初は「私の料理でお金なんて取れない」とためらっていた女性たちも、和田氏に背中を押されて協力を承諾。食堂「おだかのひるごはん」が誕生した。

インフラが整っておらず、物流も止まったまま。配送業者が来てくれないため、食材を自ら遠方まで買い出しに行く日々。それでも、温かい食事がとれる場所の誕生は、まちに暮らしの温もりを取り戻す、最初の一歩だ。作業員だけでなく、一時帰宅する住民たちも集まり、食堂はまちのコミュニティの中心となった。

そこから、小高ではさまざまな挑戦が生まれるようになる。住民全員が一度「避難(移住)」を経験した小高区。その特殊な経験が、外から来る挑戦者の不安や痛みを理解し、失敗を許容する風土を醸成していた。

被災地の100の課題を100の事業へ

2016年7月、避難指示がついに解除された。住民の帰還が始まる中、和田氏は次なるフェーズへと舵を切る。

食堂、コワーキングスペース、仮設スーパー、ガラス工房……。和田氏は次々と事業を立ち上げてきたが、限界も感じていた。

「『地域の100の課題から100のビジネスを創出する』というミッションに対して、自分たち一社だけでやっていては、100年かかっても終わらない。もっとスピードを上げなければいけない」(和田氏)

そこで和田氏が導入したのが、地域おこし協力隊制度を活用した起業家支援プログラム「Next Commons Lab(NCL)南相馬」だ。

このプログラムは、行政予算で起業家のベーシックインカム(生活費)を3年間保証し、その間にOWBが事業立ち上げを伴走するという、官民連携のシステムだった。

NCL南相馬の特徴は、単に「地域おこし協力隊募集」とするのではなく、地域課題に基づいた具体的な事業シーズを「プロジェクト」として提示した点にある。

「なんとなく田舎でカフェをやりたい人」を呼ぶのではない。「この地域の課題を解決するために、こういう事業が必要だ」という青写真を提示し、それに共鳴するプロフェッショナルを募ったのだ。

「募集を見て集まってきたのは、単なる移住希望者ではなく、自分のスキルで社会課題を解決したいという起業家マインドを持った人たちでした。彼らは、ここが『何もない場所』だからこそ、自分の手でゼロから作り上げられることに魅力を感じてくれたんです」(和田)

行政が制度と予算を用意し、民間のOWBが目利きと伴走を行う。この役割分担が機能し、小高には全国から粒揃いのチャレンジャーが集結し始めた。

個人戦から、組織戦へ。エコシステムのエンジンが、力強く駆動し始めた。

「フロンティア」に可能性を見出す若き起業家

NCL南相馬がきっかけで、小高に根を張った起業家の一人が、クラフトサケの醸造所「haccoba(ハッコウバ)」の代表を務める佐藤太亮氏だ。

佐藤氏は、酒造りの修業をした後、独立して酒蔵を開く場所を探していた。最初は規制の少ない海外での起業も検討していたが、和田氏のことを知り、小高という場所に惹かれたという。

「人口がゼロになり、一度リセットされたまち。それは普通ならネガティブなことですが、和田さんは小高を『ゼロから文化を作れるフロンティア』だと定義していました。酒蔵として、地域の文化の担い手になることを目指していたので、そこに魅力を感じましたね」(佐藤氏)

2019年、佐藤氏は小高に移住する。小高で新しい挑戦をしようとする佐藤氏に和田氏は伴走し、小林氏や地域のキーマンともつなげていった。

「和田さんの紹介なら間違いない」「若い人が酒蔵をやるなんて面白い」

地域の人々と酒を酌み交わす中で、佐藤氏は「ここならできる」という確信を深めていった。

「haccoba」で造られているのは、従来の日本酒の枠に収まらない「クラフトサケ」だ。

日本酒の製造免許の新規取得が実質的に認められていない中、佐藤氏は米と米麹に加え、ホップやハーブなどの副原料を用いることで取得可能な「その他の醸造酒」免許での酒造りを選択した。

「規制があるからできない」ではなく、「規制の枠外だからこそ、もっと自由に表現できる。伝統的な製法にビールのホップを掛け合わせたり、地域で採れたフルーツやスパイスを加えたり。

その自由で実験的な酒造りは、更地から新しい文化を作ろうとする小高のスタンスそのものだった。

「haccoba」という店名には、二つの意味が込められている。一つは「発酵を共に楽しむ場(コミュニティ)」。そしてもう一つは、自分たちが微生物のように働き、この地域全体を「発酵」させる触媒になりたいという願いだ。

その名の通り、haccobaの酒は地域内外の人々を繋ぐコミュニケーションツールとなり、新たな文化を醸成し始めた。

佐藤氏の「地域を醸す」という想いは、自身の酒造りに留まらない。かつて特急が止まった小高駅は、震災後にJRの判断で無人駅となってしまっていた。地域住民の落胆の声を聞いた佐藤氏は、自ら手を挙げ、駅舎内に「haccoba 小高駅舎醸造所&PUBLIC MARKET」を開設した。

待合室を兼ねた空間には地域産品や本が並び、高校生や住民が日常的に集う。見捨てられかけた無人駅に、再び明かりを灯し、新たな産品が生み出される製造拠点としても再生させたのだ。

「依存」から「自立」した地域経済へ

現在、小高にはhaccobaを筆頭に、多様な事業が群生し始めている。相馬野馬追の引退馬を活用し、ホースセラピーや乗馬ツーリズムを提供する事業。オーダーメイド革靴を作る職人のアトリエ。現在、OWBでは地域の味を継承・復活させたラーメン店の立ち上げも進めている。

OWBの自社事業として立ち上げたものとNCL南相馬として立ち上げたものを合わせると、これまでに30の事業が生まれた。

これらは、それぞれが孤立しているのではない。haccobaでお酒を買った人が、近くの飲食店で食事をする。馬に乗りに来た人が、ガラス工房で買い物をして、双葉屋旅館に泊まる。小さな商いが連携し、互いに連携し合うことで、自立した経済圏が回り始めている。

和田氏は、その様子を「依存からの脱却」の兆しとして見ている。

「一社の巨大企業を誘致して、そこにおんぶに抱っこで依存してしまうことがあります。でも、その企業が撤退したらどうなるか」(和田氏)

原発事故により、一つの巨大産業に依存することの脆さを痛感した地域だからこそ、和田氏の言葉には重みがある。

「『自立』とは『依存する先』を増やすことです。だからこそ、私は一つの事業がどれだけスケールしたかではなく、小さな商いが次々と生まれてくる状態を当たり前にしたい」(和田氏)

震災後の小高を見守ってきた小林氏も、未来の小高にこんな願いを込める。

「大きなショッピングモールができるよりも、顔の見える小さなお店が増えていく方が、このまちらしいでしょう。ヨーロッパの田舎町のように、静かで、でも質の高い暮らしがある。自分たちが作ったものを、誇りを持って売っている。そんな場所になってほしいんです」(小林氏)

かつて原発事故によってゼロとなったまち。小高が再出発にあたり志向したのは、人間らしい、温かな営みが息づく、自立した経済圏だ。

この小高の選択は、既存システムが破綻しかけている全国の地域に、大きな示唆を与えてくれるだろう。